《世界文明中的技术》:11世纪的中国技术如何影响西方?

《世界文明中的技术:四海一家 跨越千年的对话与交流》,[英]阿诺德·佩西 [英]白馥兰 著,朱峒樾 译,中信出版集团2023年1月版

距今大约一千年前,世界上的某些地区在许多领域—包括金属冶炼、农业、工程和机械发明—进入了一个惊人的发明和技术变革阶段。这种发展在中国最为明显,同时也体现在亚洲的另一端,那些当时刚归于伊斯兰势力统治不久的国家中,包括如今的伊朗、伊拉克和叙利亚,并向西延伸到欧洲。至于南北美洲,虽然与这些地方远隔重洋,在创新方面与亚欧的差别却并没有一开始看来的那么大。

可以说,人口的增长往往会推动技术的革新,特别是需要在固定面积土地上产出更多食物和其他必需品的情况下。这很可能就是在700—1100年左右影响技术革新的一个因素:某些地区的人口增长加快了,而我们也能在那一时段的中国、西亚和欧洲的农业实践中,发现耕种模式、农具和(除欧洲外)灌溉方法改进的证据。

另一个推动技术变革的因素则与带来粮食生产进步的压力完全不同,那就是中国和西亚之间的奢侈品贸易。很明显,中国的丝绸出口刺激了东亚以西的纺织业发展,中国的造纸技术也得益于贸易路线上的交流(及军事远征)而广泛传播。至于自西向东的影响,波斯(今伊朗)的风车在中国为人熟知,最终刺激中国发明了另一种衍生于斯却又截然不同的风车。这就像是一场渐入佳境的对话,其间人工制品的交换和思想的交流激励着人们不断发明并改进技术。

早在公元前300年中国的冶铁业就初具规模

贸易的联结,意味着一个地区的商业繁荣可以影响到非常遥远地区的经济状况和技术实践。历史学家麦克尼尔(W.H.McNeill)认为,在公元1000年前后的几个世纪中,中国商业繁荣发展的势头如此迅猛,以至于“使世界历史的关键平衡发生了变化”。在这里所描述的经济扩张和技术创新时段中,一个广阔深远的亚洲网络得以成形。我们会重点着眼于中国及西亚和南亚的部分地区,特别是美索不达米亚(现今的伊拉克),以及印度洋上的贸易和航运路线。

剧集《梦华录》(2022)剧照。

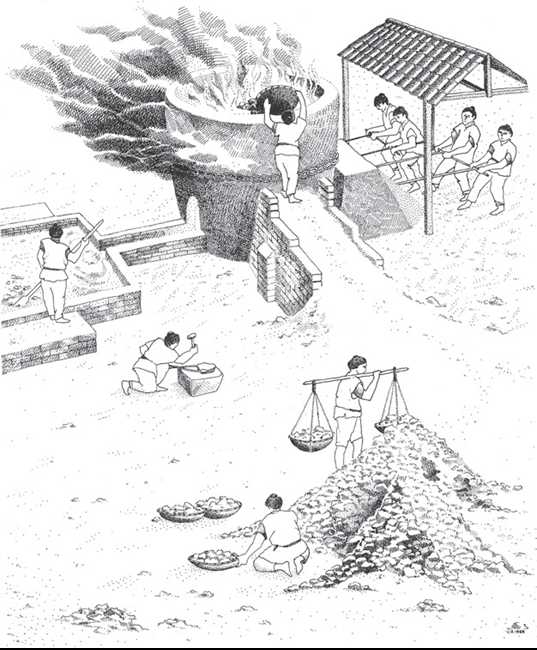

麦克尼尔将宋朝(960—1279年)的冶铁业作为商业驱动发展的主要研究案例。早在公元前300年,中国的冶铁业就初具规模,主要依靠燃烧木炭的大型鼓风炉来熔炼矿石。经过鼓风炉加工的生铁,之后在一个较小的化铁炉中被重新加热、碳化以制造铸铁,或者人们会把熔化的铁水倒入一个露天炉中,与精矿混合以生产锻铁。铸铁这一中国发明可以进行大规模生产,只要将铁水倒入一组相同的模具即可。这样的做法降低了成本,也有利于标准化(这一点很重要,比如保证了弓弩部件的更换更加快捷高效)。铸铁是一种较脆但非常坚硬的产品,适合用于铸造烹饪锅、轴承、雕像和钟,但不适合制作刀片或工具。然而,中国早期的铁匠开发了退火工艺,用于制造可塑性强的铸铁,这种铸铁又可由铁匠加工成更有韧性的锻铁;此外,中国还发明了合炼技术(co-fusion),将锻铁和铸铁一起加热以制造高品质的钢。

在汉代(公元前206——公元220年),冶铁业是由国家垄断控制的,这有利于集中的大规模生产。但在中古政治分裂时代,国家控制的生产模式似乎已大多消失了,人均可支配的铁量也下降了。公元 1000年左右,国家对军事装备、基础设施以及商业、制造业和改善生活水平的投资激增,这便更需要中国及其周边国家生产更多各种类型的铁制品。铁的产量迅速增长:在有的地区,一些铸造厂的工人可达数百名;还有的地方,则是农民在农耕淡季经营小规模的冶炼业。而限制扩张的因素并非铁矿石不够或劳动力不足,而是燃料的供应有限。

山西等偏西北的省份的森林曾是传统的冶铁业中心,但彼时它们能产出的木炭数量已无法满足冶炼的新需求。一个对策是在中国南方森林茂密的地区建立新的冶铁中心,另一个则是采用不同的燃料。河北和河南交界处有现成的煤炭,但含有的杂质使其不适合用于鼓风炉。将煤加热制成焦炭(提纯后的煤)提供了一个解决方案。彼时生产的铁只适合做铸铁,但市场偏好已转向更昂贵但耐用的锻铁。不过,焦炭炉还是在关键时刻为铸铁弥补了不足:用焦炭炉生产的铸铁非常适合制作炒锅、机器轴承、雕像等一系列物品。至1070年,官方记录显示,铁的生产量可能已经达到了每年人均可支配1.2千克的水平,其中大部分为宋朝朝廷征收。

从后世的图绘看来,一个典型的宋代鼓风炉有3到4米高,或为桶状,或为顶部收口状,木炭、铁矿石由顶部放入,可能还会放一些石灰石。维持炉内化学反应所需的气流通常由两个巨大的铰链式风箱交替吹送。这些风箱有时由水车驱动,但通常是人工驱动,4到6个人轮班工作。当炉子被敲击时,白热的熔融金属便会从其底部附近的开口处流出来。这些熔融金属可能被直接引向模具以凝固为生铁,也可能被引向一个用砖围成的方形容器,在那个容器中人们会对其进行初步的搅炼,将生铁转化为可塑性更强的锻铁。

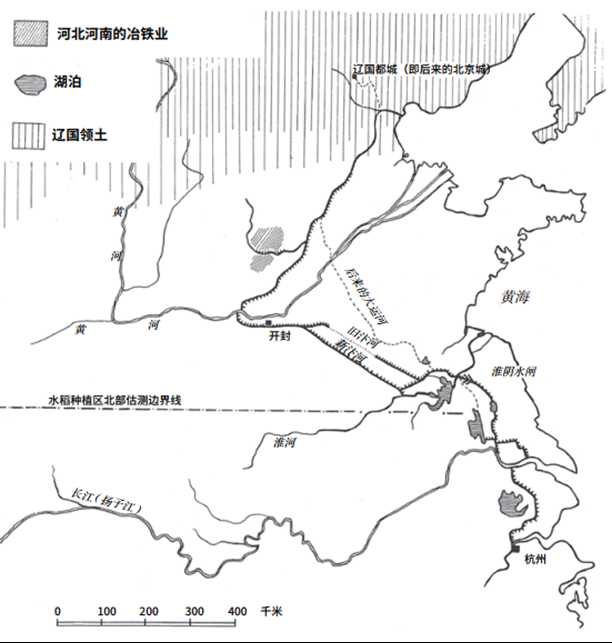

包括河北—河南在内的几个主要炼铁地区,运河将它们与都城开封和更南边的人口密集地区相连。在这个铁器加工区的北面不远处是辽国的边界,辽国控制着中国北部地区,还包括现在蒙古的大部分地区和俄罗斯远东地区。其人口包含许多游牧群体,他们是强大的战士和骑兵,经常跨越边境劫掠宋朝腹地。

河北地区冶铁鼓风炉还原图,四个人用风箱鼓风。这幅画是根据1334年中国已知最早的鼓风炉图片绘制的,并根据更早期的书面描述修改了细节[绘者:克莱尔·海姆斯托克(Clare Hemstock)]

“宋朝的绿色革命”

面对这种威胁,到1040年,宋朝统治者召集了一支庞大的军队。士兵们使用的最重要的武器是弓弩,不过军队也使用含火药的燃烧武器。有一些工厂每年会制造数百套盔甲和数万支铁箭头。但这些军事准备工作在某种程度上是徒劳的。1125年,另一批游牧战士占领了北方的辽国领土,并很快开始入侵宋朝领土。运河被切断,冶铁工作被打乱,然后在1126年,开封城破,朝廷不得不南迁,后定都临安(今浙江杭州)。

虽然军火工业是冶铁业最大的消费方,但河北的鼓风炉也同时服务着许多其他行业,包括佛教寺庙,在那里铸铁多用于建造高耸的建筑、巨大的雕像和钟。有时庙宇屋顶会用铁制瓦,甚至层叠的宝塔有时也是由铁制成的。不过铁更重要的用途在于制作犁和其他农具。早期的中国文明主要在北部的黄河沿岸发展。这片地区气候凉爽,经济上依赖黍类和小麦作物,而非水稻。早期,例如在汉朝,国家大量生产铁制的犁铧、犁板、锄头和条播机,它们被广泛应用于北方的农业耕作。

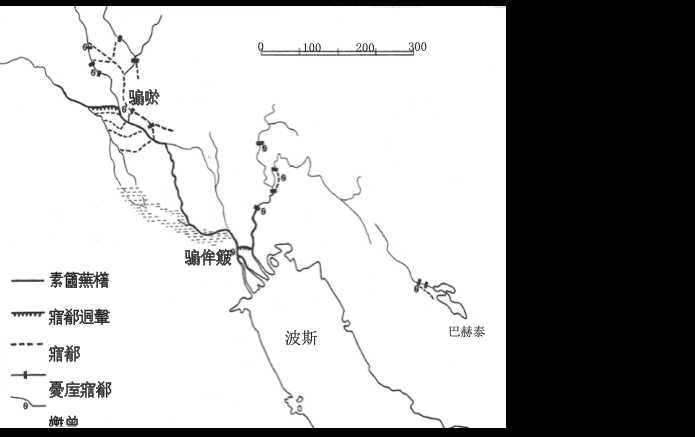

中国北部,图示为河北及河南的冶铁业与运河系统和宋朝首都开封的地理关系。公元983年,淮阴地区建造了一套复闸,这在当时是先锋性的。在其他地方,水位的变化由双船道或单门船闸(又名半船闸)来管控。大运河后期建成于13世纪末,当时首都为大都(今北京)(地图由作者绘制)

公元700年,农民开始向更温暖湿润的地区迁移;公元900年后,由于北方时局动荡,这一过程加快了。到公元1000年,黄河流域已不再是中国最主要的人口聚集地。而恰是在南方,虽然土地面积更小,却需要以农作物哺育比北方多一倍的人。结果便是水稻种植区出现了一系列惊人的创新,人们利用有限的土地资源产出了相对而言非常多的粮食。

朝廷官员们积极鼓励提高粮食产量。他们的一个策略是通过启动土地开垦计划,抽干沼泽地及建造海堤、堤坝和灌溉工程来扩大耕地面积。也许官方项目中最有效的一项,是他们在1012年向长江下游地区引进的一种来自占婆(Champa,位于现在的越南)的新稻种(占城稻)。这种快速生长的水稻可以在一年内提早种植,收获后农民还有时间在同一块地里播种第二茬作物。朝廷遍地分发这种新种子,新水稻也很快就在中国南方流行起来。在中国南方亚热带地区,农民每年可以种植两茬水稻;在更北的地方,第二茬作物通常是冬小麦、大麦或豆类。新的水稻品种的引进,加上插秧等技术的推广,以及铁钉耙等水稻种植专用工具的使用,使农作物产量大幅提高,甚至有些历史学家称之为“宋朝的绿色革命”。

宋朝统治开封的年代在后世看来格外有创造力

中国的运河系统也在这一时期出现了改进的苗头。联结中国南北方河流系统的运河有着悠久的历史。大约从公元580年起,许多古老的运河经过了一系列改造而得以相连,比如人们就联结起汴河的各段支流,以便将南方丰饶的耕作地区与位于北方的首都,以及受到游牧民族敌人威胁的边疆地区联系到一起。这个水利网络—大运河—于公元605年完工。国家打算用运河来运送税粮、军队和军需品,但在和平时期,河道更多用于商业航运。到1000年左右,随着农业产出的增加以及熔炉改进带来的炼铁、运铁量的增大,运河的交通量也不可避免地增长着。

北宋都城开封在汴河与黄河交汇处附近。很久以后,在13世纪70年代元朝的统治下,新的首都定在北京(大都)。毕竟都城在北方,朝廷就有必要建造一条新的大运河分支,以联结北京和南方地区。许多运河河段其实也不过是稍稍改进过的河道,但那些联结一个河谷和另一个河谷的运河是最重要的。由于这些运河要建在交错的山间,要能够先把船运上山,然后再运下山,这些“山顶运河”(summit-level canals)在建造、维护和规划方面更具挑战性。在大运河的山间部分建成之前,想要让船从一个水平面移动到另一个水平面或高度,则需要将船拖过两个船道。也就是说,一段运河的尽头是一个向上的斜坡(堰),人们会用绳索和绞盘将船拖出水面。坡道的顶部通向另一个船道,在那里船可以被放入另一段不同高度的运河中。

有时候船只会在船道上因拖曳而受损,而且在有延误的情况下,船上的货物也很容易被盗。受此困扰,983年,一位名叫乔维岳的转运使下令,将一条通向淮河的运河上的堰改为复闸,设立在总长约为50米的河段两端。这样一来,好几艘船便可以同时从一个水平面浮到另一个高度:通过开闭闸门放水蓄水,船闸中的水位可以提高到上段的水平,或降低到船闸下段的水平。

这些是世界上最早的复闸。但它们蓄水速度缓慢,用水量又大,所以尽管在1023年至1031年期间,朝廷在新汴河上建造了更多的复闸以取代以前的双船道,许多其他地方依然选择使用船道。

与引进占城稻一样,乔维岳发明的复闸显示出帝国机关的官员在地方上积极地进行创新。在宋朝统治开封的年代(960—1126年),还有其他许多由官僚机构发起或推动的技术创新的例子,比如有些与钟表有关,有些与军事装备有关。国家和商人在冶金、纺织、建筑和其他技术领域的创新,使这一时期在后世看来格外有创造力。

1700年左右欧洲的技术才堪与11世纪的中国匹敌

1100年的时候,中国无疑是世界上技术最先进的国家,尤其是在冶铁、河运和农具制造方面。桥梁设计和纺织机械也在迅速发展。在上述这些领域,直到1700年左右,欧洲的技术才堪与11世纪的中国匹敌。

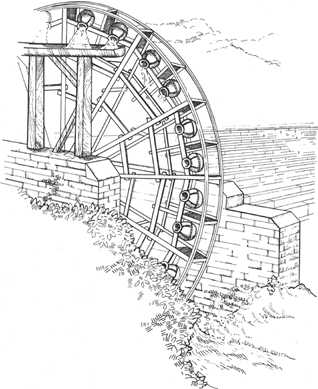

被称为戽水车(noria)的一种提水水车。这种水车是由它下方的溪流驱动的。绑在轮辋上的罐子会在溪流中汲水,然后倒入高处的槽中[绘图:黑兹尔·科特雷尔(Hazel Cotterell)]

然而,如果把宋代中国视为一个技术原始时代中的创新辉煌的孤岛,那就错了。中国与波斯和波斯湾地区有着积极的贸易联系,陆上丝绸之路穿越中亚各王国,海上贸易也如火如荼。此外,彼时中国还与东南亚和印度交流密切。中国的出口贸易推动了这些地方的创新,而它们也为中国带来了农业和其他技术方面的进步,比如从南方诸国引进的占城稻和柑橘类水果。

棉花引入中国的经历得益于两波时代浪潮:早在公元600年,印度的棉花植物就已经到达中国南方的海南岛,但直到1250年左右,蒙古统治者将其种子和种植方法从西方的伊斯兰地区引入中国北方后,棉花纺织品才受到重视。从海南引进的(可能是南亚的)加工方法随后促使中国南方地区的人更多地使用棉花;到1500年左右,每个中国村庄都在使用棉花纺纱织布,无论是富是穷,人们身上都穿着这种新式纺织品制成的衣装。

图为伊拉克南部和伊朗西部10世纪的几个主要水利工程。其中一些建于更早的波斯帝国时期。拿赫鲁宛运河从巴格达北部的底格里斯河分流而来,在城市南部重新汇入底格里斯河。在图示的水车设置点曾有带水平轮的谷物磨坊,也可能有提水水车[本图参考如下资料中的数据和地图:希尔《工程史》(Hill,A History of Engineering),伍尔夫《波斯传统工艺》(Wulff,The Traditional Crafts of Persia),哈桑和希尔《伊斯兰技术史》(al-Hassan and Hill,Islamic Technology)]

关于技术理念的传播,有一个案例非常具有启发性,是关于原油产地的人如何蒸馏原油的。大概在公元7世纪,拜占庭希腊人第一次将这种物质用于军事用途,即制造“希腊火”。然后,阿拉伯海上的商人将这一创意引入马来半岛和印度尼西亚,由于苏门答腊岛上的地表渗漏物中含有许多石油,这项技术很快就在那里得到了开发。中国在公元917年或更早之前就在与东南亚的交流中了解到了“希腊火”,并很快开始在自己的燃烧武器中使用火油。

上述这些例子表明,研究亚洲不同地区之间的历史互动,对于我们理解技术对话或发明交流大有裨益。技术并不是简单地从一个地方转移到另一个地方:一个技术的引进往往会促进当地发明新技术。印度在纺织品、农作物和矿物方面的交流中有着至关重要的地位。而在水利工程和机械方面,最重要的交互过程则是发生在中国和波斯(或整个伊斯兰世界)之间。

本文选自《世界文明中的技术:四海一家 跨越千年的对话与交流》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。文中所用插图除剧照外均来自该书。已获得出版社授权刊发。

原文作者/[英]阿诺德·佩西 [英]白馥兰

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳

大家都在看

-

游戏王卡牌分享 古代的机械系列2 明明可以打正面却偏要耗血玩法 今天跟大家分享的依旧是古代的机械系列,不过跟之前的分享的以古代的机械巨人为核心不同。古代的机械系列大多都有攻击时魔法陷阱封锁的效果,所以刚正面是一点也不怂。但是小编看了一下许多配合的魔法陷阱,竟然有很 ... 机械之最04-27

-

古希腊的“天书”:安提基特拉机械消失之谜 1901年,希腊海绵潜水员在安提基特拉岛附近的一艘古罗马沉船中,意外发现了一块不起眼的、严重锈蚀的青铜块。起初,它被忽视了,混在一堆雕像和其他文物中。但随着时间推移,当锈蚀层逐渐剥落,显露出内部精密的齿轮 ... 机械之最04-27

-

祖冲之:古代著名的数学家,天文学家,科学家,我们永远铭记 祖冲之,字文远,号冲之,生于公元429年,卒于公元500年,是中国南北朝时期著名的数学家、天文学家和机械工程师。他以其卓越的数学才能和深厚的科学知识,在古代中国乃至世界科学史上留下了浓墨重彩的一笔。祖冲之不 ... 机械之最04-27

-

专门Mac设计带数字键盘,手感接近全金属:贱驴K4Max机械键盘分享 前言:对于办公室一族,想要机械键盘的利落手感,又想有传统键盘的高效输入,带数字小键盘的机械键盘无疑是更好的选择。近期,以铝坨坨而被机械键盘爱好者喜欢的贱驴品牌,再次丰富产品体系,推出了专为苹果Mac电脑 ... 机械之最04-24

-

一步到位,最具性价比的国产豪华SUV,试驾问界M8 问界M9的市场表现不必多说,可以称神的存在,进一步下探售价且被给予厚望的”小问界M9”的问界M8是否具有M9那样统治市场的表现?带着疑问,我们来到了美丽的丽江试驾问界M8。首先这辆车虽然尺寸上比一众9系产品略小 ... 机械之最04-22

-

“我最在意的身份是教师”——追忆恩师钟秉林 【大家】作者:姜朝晖(中国教育科学研究院教育理论研究所所长)学人小传钟秉林(1951-2024),北京人。1969年至1973年,在陕西延安插队。1973年至1977年,在南京工学院(现东南大学)机械工程系学习,求学期间加入 ... 机械之最04-21

-

希捷:机械硬盘环保碾压SSD IT之家 4 月 18 日消息,Blocks and Files 研究机构 4 月 16 日公布的一份报告显示,希捷调查了基于碳排放输出的三种最受欢迎的数据存储解决方案。在固态硬盘、机械硬盘和 LTO 磁带三种存储中,机械硬盘被发现是最环 ... 机械之最04-20

-

330余家企业齐聚 “起重机械之都”河南长垣觅商机 中新网新乡4月16日电 (刘鹏 李海珠)以“数智赋能,绿动未来,质赢天下”为主题的第十届中国·长垣国际起重装备博览交易会16日在“起重机械之都”河南省长垣市开幕,来自国内外的330余家企业赴此集中展示行业新技术、 ... 机械之最04-17

-

鼓吹"机械至上"的人,真的开过现代车吗? 2024年某地车展上,一位老司机摸着新车的全液晶仪表直摇头:"现在车子整这么多屏幕有啥用?要我说还是机械仪表盘最踏实"。这话听着耳熟吗?从启动钥匙变成手机APP到机械手刹消失,总有人怀念化油器时代的"纯粹机械" ... 机械之最04-15

-

三件小事最耗气血,别再做了! 《黄帝内经》中说:“人之所有者,血与气耳。”意思是说,气血是生命的根本,如果把人体比作一台运转的机器,气血就是最根本的动力。日常生活中,哪些事情最耗气血,调补气血有哪些好方法?一起来看!(转自:首都中 ... 机械之最04-09

相关文章

- 三件小事最耗气血,别再做了!

- 古董钟表里的机械之美,时光流转中的经典工艺。

- "立木为信"的商鞅,为何成了帝国最锋利的刀?

- 机械革命最划算游戏本来了?配置低但价格给力,国补后3999元

- 宇树机器狗最具有成长潜力的10家企业!一、长盛轴承二、绿的谐波

- 机械之舞:当国产机器人跳出《功夫》的江湖气韵

- 至今无法被超越的经典运输机安225,机械之美超级运输机!

- 一文图解 72 个机器学习基础知识点

- 在皇帝之最中,乾隆独揽了哪三项?

- 机械工程世界一流学科排名:16所进全球前30,上大北理南航闪耀!

- 40岁C罗凭什么被萨哈称为“最完美机器”?退役后必成GOAT!!

- 探寻机械设备领域的“利润巨头”

- 八下物理简单机械之杠杆知识点总结一

- 机械美学:从哈雷到凯旋,百年发动机进化史(基本知识)

- 大罗谈生涯最凶残被铲:对方鞋钉长到像穿高跟鞋,走路像机械战警

- 燕山大学的王牌专业——机械工程,中等生的不二之选

- 尼康相机创造过哪些“世界之最”?——众通社影像

- 各类轴体,75~98键,哪种机械键盘更适合你?自用百元键盘推荐

- 哪个品牌机械手表最耐用

- 机械之美,齿轮运转,动力无限!