合观《杨树达日记》《顾廷龙日记》

1962年,顾廷龙之子顾诵芬结婚时,全家合影。

1948-1949年间,杨树达、张家祓夫妇摄于广州石牌中山大学。

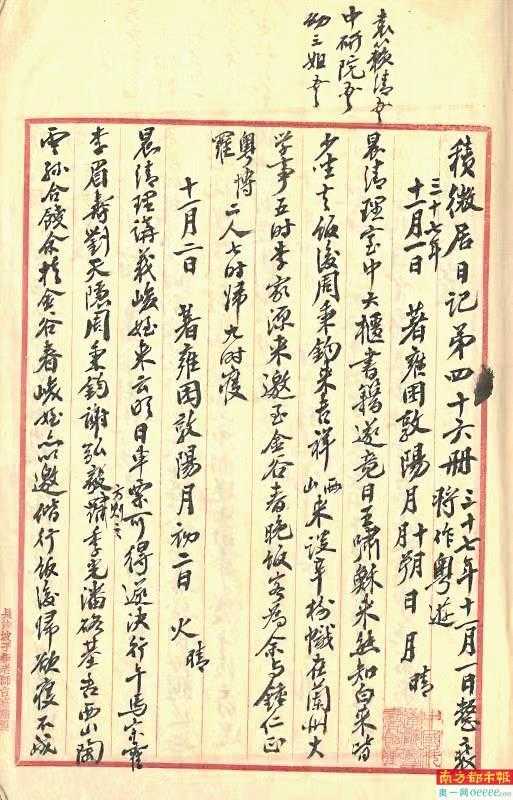

杨树达日记第四十六册原稿首页。

作者:汤序波

断断续续,终于将中华书局梓行的《杨树达日记》《顾廷龙日记》读讫。合而观之,杨、顾二氏的日记相映成辉,定当给后学不菲的启益。

杨氏对诸多事情的记载皆较为节制,要言不烦,不蔓不枝,往往三言两语,绝不多着一句;顾氏则不同,比较繁复,几可与史学名家金毓黻《静晤室日记》相比,尽管偶尔某天也只着一两字,甚或标有“失记”。这种节制与繁复,应当与各自的志趣、性格不无关系。杨氏是谨严的语言学家,多关乎文字学、修辞学、史学、学术史;顾氏则是严肃的古籍版本目录学家,特别重视史料的蒐集、考证与整理。

日记兼录学术资料与考证

关于蒐集资料,大段录文在顾氏日记里亦随处可见,如:“金原佑来,示钱梅溪摹《汉石经》,题记甚多,皆乾隆间名人也,录如右”(1946年1月13日)后,录文占四页篇幅。又如:“景郑借示《钦氏宗谱》,有吴愙斋手写序文,录于此”(1940年12月9日)后,亦全文照录。在考据方面,顾氏亦甚见功力:“揆丈送《穆天子传补注备考》,属查。是书无著者,贾者以刘师培稿,余审视必非刘稿,其证有四:一、不引用西方诸国译名;二、引用《辞源》;三、引《山东古物表》,此书成于民国八年,刘即是年死;四、‘仪’字讳末笔。”(1940年5月18日)此外,顾氏还特别留意于掌故,日记里这方面的记载亦不少。

我们知道,理董古籍同是两氏的主业。如杨氏说:“晨覆校《[汉书]窥管》,悟得《郊祀志》‘汾阴直’一条之义,增改之。王氏校书,失之太机械,而余较能心知其意也。”(1953年3月11日)王氏,当指高邮王念孙,著有《汉书杂志》(见《读书杂志》)。“晨撰《淮南证闻提要》,略谓校《淮南》者莫精于高邮,然王氏以来已百馀年,思想已变,学术大进,故王说大须修正。如‘人主者……以天下之力争’,王校改‘争’为‘动’,顾受时代思想之束缚。文法学大明,王氏文法观念已不够用。……此类皆学术史上要事,非琐屑校勘所能范围也。”(3月14日)“阅《汉书·董仲舒传》,补《樊郦传窥管》一条:班为郦寄之卖友辩诬,而荀悦不知班意妄改。王念孙从荀,《[汉书]补注》依违两可,皆可笑也。”(4月3日)杨氏校书,既重视文字校勘,亦关涉学术史。当然,从某种意义上说,“时代思想”云云之于校书,犹如“理校”,“度”的把握尤为重要。

顾氏则侧重文献考证,如:“阅《涵芬楼秘笈释文》(据《吉石盦丛书》景本),吴絅斋所校颇多讹譌,盖渠所得景本不若《吉石》覆印本,即校一过。又取罗叔言所校《尚书》(名曰《群经点勘》,载《国学丛刊》),错误亦不少,覆校上方,以备稽考。诚矣,校书之难也。”(1932年10月7日)“撰何孟春注《家语书》跋,阅刘世珩札记,录何校多误,不仅不足信,实能贻误后学,以此盗名,卑鄙之极,其后有张钧衡者亦如此。《尚书札记》亦多讹,相传为缪筱珊所代作。总之,札记、校记之作,最须忠实,且不易掩饰,刘、张如何,不论何人,取其所之本,皆可知之。吾不能诬人也。”(1940年10月12日)顾氏乃书法大家,曾严厉批评某出版社付梓的“学书三种,无一种有深意,肤浅之论,何劳楮墨,废书三叹”(1940年2月1日)。笔者读此,感慨久之。总之,治学谨严是杨、顾等老一辈学者最值得我们晚辈学习的地方。

重视同行学者的相互批评

同行评价或批评同行,均有利于学术进步。所以杨、顾二氏,均极为在意。杨氏曾记:“日前峻侄言,徐特老向高级干部作报告,称余著《修辞学》有合于辩证法”(1953年7月20日);“于思泊(即于省吾)读余《金文说》,来书云新识创解,胜义缤纷,自孙籀庼、王观堂以后,一人而已,其他皆自郐以下,何足数也。故人阿好过誉,非余所能当。姑记之,悬以为努力之标的耳。”(1952年11月25日)显然,杨氏对私人间书札中的赞语还是有清醒认识的。“于思泊书言:《淮南证闻》旁征博引,辨证精核,兄与王、俞鼎足而三,当在王之次,俞之上。海内知己非省吾莫属云。”(1953年9月29日)“阅《宝蕴楼彝器图释》,容庚于文字学略无根柢,而又强作解事,故开口便错,真可嗤也。”(1949年6月27日)“访雷伯涵,借范文澜《近代史》上册,阅其《太平天国》一章。叙事议论夹杂不明,拙于文也。标李鸿章为大买卖办,亦嫌失实。范君天资不高,而今日推为首屈一指,史学界真无人也!”(1953年7月26日)

顾廷龙尝记:“冒鹤老来,并介绍其子孝鲁来见,此人似于前人音韵著述略经翻?但未能深入耳。”(1940年12月9日)句中的“?”字,盖大有深意焉。此字读“yuān”,《说文》解作“幡”,义同“繙”,也就是翻的意思。《广韵》解释“幡?”为旗子乱翻动的意思。因此“翻?”即指随便翻翻并不深入。看不上对方之意,甚明。

国事家事事事关心

身系家国,是华夏士人之传统。杨、顾二氏皆特别关注时事,认真学习新思想、新理论。如杨氏尝记:“晨至同德会,不知何故,今日竟无《广州报》”(1949年1月25日);“李宗仁电毛泽东愿以一身任战犯之责,辞颇恳挚,共党动心与否不可知矣。国党腐烂不堪,致造成现势,顽固之徒尚力主战事。人心已去,庸可为乎”(4月9日);“阅《毛泽东之人生观》讫”(8月22日);“晨阅唯物论、辩证法及毛泽东传讫”(8月26日);“晨阅《论联合政府》讫”(9月15日);“阅艾思奇《思想方法论》,文颇条鬯”(9月17日);“饭后阅萧三所著《毛泽东同志》,文颇生动”(9月28日);“辛亥以后,国事扰攘将四十年。国民望治之心至切,终归失望而已。共产党军纪严明,行动稳健切实。衰暮之身,或可及见升平乎”(9月23日)。顾氏日记亦尝记“夜读《毛选》”(1965年4月1日)事等。

至于作息养生,顾氏几乎不记,偶尔为之,则“时已晚矣”一类,如“至十二时始得息”(1942年8月25日)。而杨氏起居有常,甚有规律。如“晨五时起”“午小寝”“五时出散步”“晚八时寝”等,无一天漏记。其作息时间之精准,堪与德国大哲学家康德媲美。杨氏尚记:“觉人书述谢觉哉养生诀云:‘走路莫跑,吃饭莫饱,遇事莫恼,说话要少,睡觉要早,经常洗澡。’甚妙!余当力行之。”(1953年12月20日)

顾廷龙培养儿子成为院士

文化的传承,不仅仅在学术,亦在子女的养成上。这方面的情形,顾氏记之尤夥,如儿有慧根:“芬儿[12岁]温历史笔记,看出其师笔误破句……此儿能读书得见,可喜也。”(1942年11月4日)“芬儿”,即后来的飞机设计专家顾诵芬院士,2021年11月3日“国家最高科学技术奖”获得者。

顾诵芬幼时体弱,颇让慈父牵挂:“芬儿感冒,有微热,至晚退”(1950年10月8日);“芬儿热未退净”(10月9日);“芬儿热又作”(10月15日);“晚饭后,芬儿热又作,疑亦流行性感冒也”(10月17日);“芬儿退而又升,延幼达诊视,旋即退”(10月18日);“芬儿热退矣”(10月19日);“芬儿今日全愈”(10月20日);“芬儿晚又热作,只得验血,至初更始渐退”(10月21日);“芬儿热虽退,而咳不止,请幼达诊,断为气管炎”(10月22日);“芬儿热退净矣”(10月23日)。

顾氏重视儿子的学业,为准备学费,忍痛割爱:“今晨与揆丈说明,余有书出售,是否可由馆中先购?丈言,尽可售与馆中,价亦不必客气。余选十四种,值三万元,后日为芬儿缴费之用。……生活维艰,年况愈下,思之凄然。”(1945年1月24日)儿行千里父担忧:“于芬儿远行甚关切。”(1951年9月6日)“念儿殷切,心绪不宁。”(9月9日)“芬儿来信,六十人共一卧室,闻之想念不止。”(11月7日)“芬儿来信,即复。”(11月21日)“芬儿来信,春节可假归,慰甚。”(1952年1月16日)顾诵芬有今天这么大的成就,其父之影响甚巨。

治学之坚毅与专心致志同样是杨、顾等老一辈学者殊值得我们晚辈学习的地方。如:顾氏尝引韩昌黎《送王秀才序》“[夫]沿河而下,苟不止,虽有迟疾,必至于海”,阐明自己的这一见解:“正与余平素主张相契,凡事不怕慢,不停必有到达之时。寓言乌龟兔子赛跑,乌龟能先到,可以明也。余之于合众,每以自况。”(1944年9月9日)“自今以后,当日日为之,不令稍懈,则半年中必可蒇事。总之,研究之事绝对不能分心。余佣书糊口,何暇及此,黄昏一灯,能成几何,岂余一人如此耶?”(1941年1月22日)

窃谓日记有无文献价值,端赖作者之身份地位(是否名家)及其交游圈(影响)。杨树达、顾廷龙两位先生日记极具文献价值,亦在于此。(汤序波)

大家都在看

-

游戏王卡牌分享 古代的机械系列2 明明可以打正面却偏要耗血玩法 今天跟大家分享的依旧是古代的机械系列,不过跟之前的分享的以古代的机械巨人为核心不同。古代的机械系列大多都有攻击时魔法陷阱封锁的效果,所以刚正面是一点也不怂。但是小编看了一下许多配合的魔法陷阱,竟然有很 ... 机械之最04-27

-

古希腊的“天书”:安提基特拉机械消失之谜 1901年,希腊海绵潜水员在安提基特拉岛附近的一艘古罗马沉船中,意外发现了一块不起眼的、严重锈蚀的青铜块。起初,它被忽视了,混在一堆雕像和其他文物中。但随着时间推移,当锈蚀层逐渐剥落,显露出内部精密的齿轮 ... 机械之最04-27

-

祖冲之:古代著名的数学家,天文学家,科学家,我们永远铭记 祖冲之,字文远,号冲之,生于公元429年,卒于公元500年,是中国南北朝时期著名的数学家、天文学家和机械工程师。他以其卓越的数学才能和深厚的科学知识,在古代中国乃至世界科学史上留下了浓墨重彩的一笔。祖冲之不 ... 机械之最04-27

-

专门Mac设计带数字键盘,手感接近全金属:贱驴K4Max机械键盘分享 前言:对于办公室一族,想要机械键盘的利落手感,又想有传统键盘的高效输入,带数字小键盘的机械键盘无疑是更好的选择。近期,以铝坨坨而被机械键盘爱好者喜欢的贱驴品牌,再次丰富产品体系,推出了专为苹果Mac电脑 ... 机械之最04-24

-

一步到位,最具性价比的国产豪华SUV,试驾问界M8 问界M9的市场表现不必多说,可以称神的存在,进一步下探售价且被给予厚望的”小问界M9”的问界M8是否具有M9那样统治市场的表现?带着疑问,我们来到了美丽的丽江试驾问界M8。首先这辆车虽然尺寸上比一众9系产品略小 ... 机械之最04-22

-

“我最在意的身份是教师”——追忆恩师钟秉林 【大家】作者:姜朝晖(中国教育科学研究院教育理论研究所所长)学人小传钟秉林(1951-2024),北京人。1969年至1973年,在陕西延安插队。1973年至1977年,在南京工学院(现东南大学)机械工程系学习,求学期间加入 ... 机械之最04-21

-

希捷:机械硬盘环保碾压SSD IT之家 4 月 18 日消息,Blocks and Files 研究机构 4 月 16 日公布的一份报告显示,希捷调查了基于碳排放输出的三种最受欢迎的数据存储解决方案。在固态硬盘、机械硬盘和 LTO 磁带三种存储中,机械硬盘被发现是最环 ... 机械之最04-20

-

330余家企业齐聚 “起重机械之都”河南长垣觅商机 中新网新乡4月16日电 (刘鹏 李海珠)以“数智赋能,绿动未来,质赢天下”为主题的第十届中国·长垣国际起重装备博览交易会16日在“起重机械之都”河南省长垣市开幕,来自国内外的330余家企业赴此集中展示行业新技术、 ... 机械之最04-17

-

鼓吹"机械至上"的人,真的开过现代车吗? 2024年某地车展上,一位老司机摸着新车的全液晶仪表直摇头:"现在车子整这么多屏幕有啥用?要我说还是机械仪表盘最踏实"。这话听着耳熟吗?从启动钥匙变成手机APP到机械手刹消失,总有人怀念化油器时代的"纯粹机械" ... 机械之最04-15

-

三件小事最耗气血,别再做了! 《黄帝内经》中说:“人之所有者,血与气耳。”意思是说,气血是生命的根本,如果把人体比作一台运转的机器,气血就是最根本的动力。日常生活中,哪些事情最耗气血,调补气血有哪些好方法?一起来看!(转自:首都中 ... 机械之最04-09

相关文章

- 三件小事最耗气血,别再做了!

- 古董钟表里的机械之美,时光流转中的经典工艺。

- "立木为信"的商鞅,为何成了帝国最锋利的刀?

- 机械革命最划算游戏本来了?配置低但价格给力,国补后3999元

- 宇树机器狗最具有成长潜力的10家企业!一、长盛轴承二、绿的谐波

- 机械之舞:当国产机器人跳出《功夫》的江湖气韵

- 至今无法被超越的经典运输机安225,机械之美超级运输机!

- 一文图解 72 个机器学习基础知识点

- 在皇帝之最中,乾隆独揽了哪三项?

- 机械工程世界一流学科排名:16所进全球前30,上大北理南航闪耀!

- 40岁C罗凭什么被萨哈称为“最完美机器”?退役后必成GOAT!!

- 探寻机械设备领域的“利润巨头”

- 八下物理简单机械之杠杆知识点总结一

- 机械美学:从哈雷到凯旋,百年发动机进化史(基本知识)

- 大罗谈生涯最凶残被铲:对方鞋钉长到像穿高跟鞋,走路像机械战警

- 燕山大学的王牌专业——机械工程,中等生的不二之选

- 尼康相机创造过哪些“世界之最”?——众通社影像

- 各类轴体,75~98键,哪种机械键盘更适合你?自用百元键盘推荐

- 哪个品牌机械手表最耐用

- 机械之美,齿轮运转,动力无限!