军事上的“得陇望蜀”,是难于登天还是得另辟蹊径?

【“得陇望蜀”军事解决方案的精髓所在】

本文重点探讨中原王朝进攻陇西、巴蜀的军事解决方案,相关军事精髓究竟在哪里,是否存在相对高效的解决方案。

在东汉刘秀进攻陇西隗嚣、巴蜀公孙述之前,中国战争史的主流,无疑是秦、汉以关中为根据,从西向东征服天下,而从关中向西进攻陇西、向南进攻巴蜀,战例则并不多见。

发生在陇西的战争主要有:秦国和西戎诸战、卫青收复河南地打到陇西、赵充国平定西羌。

发生在巴蜀的战争主要有:秦国司马错灭巴蜀、楚国西上进攻、西汉平定益州诸叛乱。

显然,在秦国将陇西和巴蜀纳入当时中国版图之后,这两地就没有再发生过大规模的战争,起码当地没有强大、成规模的独立势力,需要中原国家前往进攻、平定。

也就是说,刘秀进攻陇西隗嚣、巴蜀公孙述,是中国战争史上第一次真正面临这个军事课题。

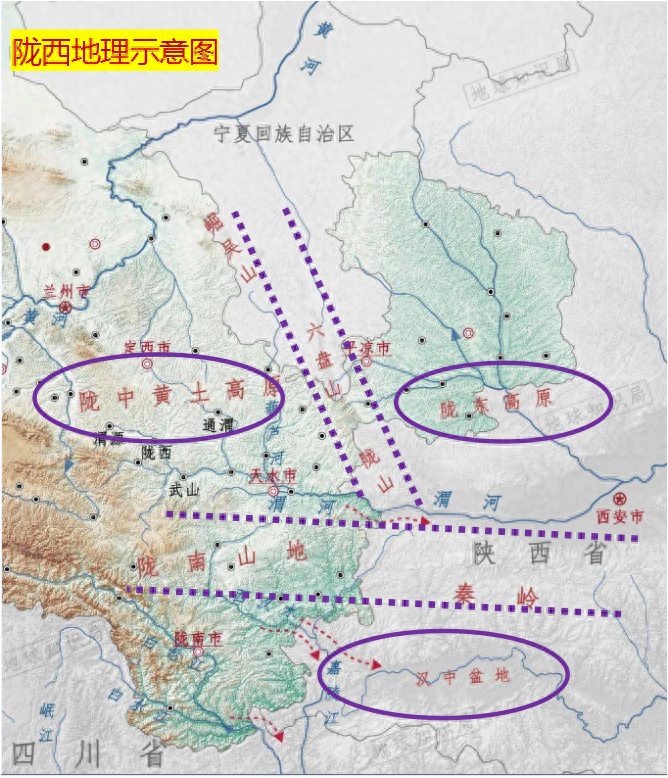

个中挑战与难度所在,也很简单,一言以蔽之:军事地理因素,路远道难。

陇西和巴蜀都以山脉地形为主,不利于大规模军队行军打仗,而任何一个雄关天险,都足以阻挡数万大军。巴蜀还占据长江上游优势。

纵观整个冷兵器时代,高山大川基本是人力难以抗衡、征服的,进攻方不仅是和防守方作战,更难的是和大自然对抗,而陇西特别是巴蜀,堪称这一军事课题最顶级的代表,个中军事难度可谓“难于登天”。

历史上比较典型的体现,诸如刘秀打陇西、曹操打汉中和巴蜀,都一度出现过畏难、撤军心理,曹操甚至直接放弃进攻巴蜀,让“得陇望蜀”成为一个具有贬义意味的成语。

这是完全可以理解的,刘秀、曹操都是身经百战、经验丰富的军事家,他们一看到这个具体地形,就能很快预估出相关的军事难度,从而评估自身实力是否能够取胜,一旦没有很大把握,他们自然就容易失去信心。

但是,“得陇望蜀”这个军事课题总得解决,不然陇西、巴蜀就会形成持久割据,天下一统无从谈起。

纵观古今,战争史上给出过很多解决方案,成功的大致可以分成两类。

一是“诱敌出战”类。即让陇西、巴蜀的防守方主动出击,脱离当地,被消灭于关中平原、长江中游平原,从而实现对两地的传檄而定。

曹操灭马超、韩遂的潼关渭水一战可谓典型,曹操甚至期盼,陇西的势力和军队都来了最好,将他们集中一锅端后,就免了平定陇西的巨大困难。

刘秀灭隗嚣一战中,也出现过隗嚣主动出击关中平原,被刘秀全面击退。李世民的浅水原之战全歼薛仁杲,更是个中的经典战例。

公孙述、刘备东进发起的夷陵等地战役,是巴蜀主动出击的典型,结果也都打败了。

显然,“诱敌出战”是相对理想而高效的解决方案。

但问题是,它实际也是相对讨巧、避重就轻的,如果对方不主动出击呢?或者主动出击没有被全歼、后方不投降呢?

因此,能做到“诱敌出战”并全歼为最好,但这不是解决这个课题的终极方案。

这就要说到第二类,即“深入进攻”类,大军全面进攻陇西、巴蜀,直面各种难题与挑战,并予以解决。

刘秀是第一个发起挑战、吃螃蟹的人,因为几乎没有经验可以借鉴,所以刘秀被“夹”的很惨,陇西前后打了四年,巴蜀两年,可谓旷日持久,而且过程中胜败反复,汉军甚至出现过多次大败,几乎崩盘,内里的各种意外也是频出。

曹操刘备算是第二批。前文已说,曹操平定陇西是讨巧,他能打下汉中也有运气成分,但之后放弃了继续进攻巴蜀。

刘备入蜀前后花了三年时间,论军事效率还不如刘秀。

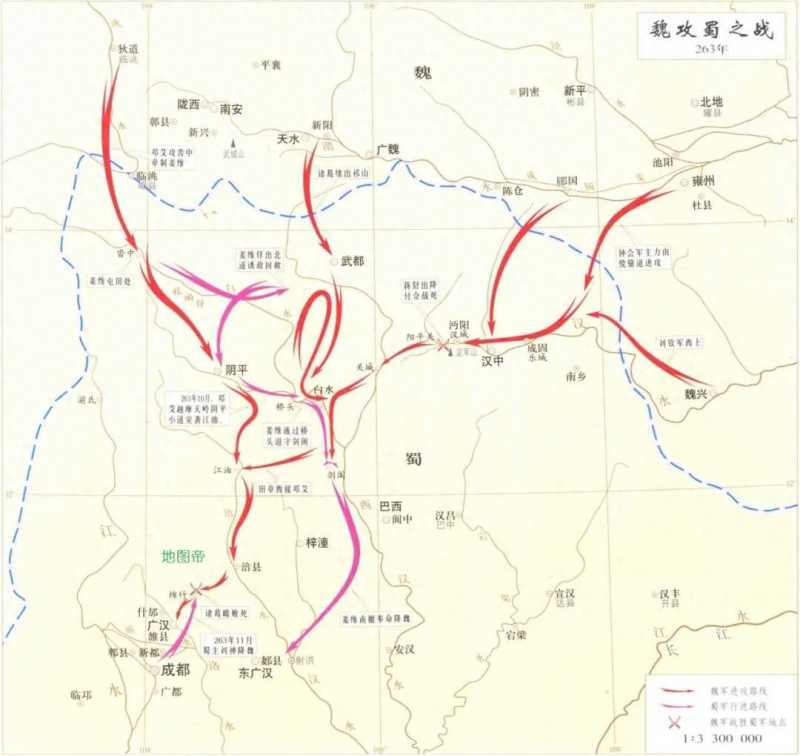

邓艾钟会是第三批,他们也给出了进攻巴蜀的高效解决方案,即钟会正面相持、邓艾“偷渡阴平”,实现蜀汉政权迅速灭亡。

换言之,从东汉初到魏国灭蜀,这近三百年的战争史,已经通过数次大规模实战,摸索出了从关中深入进攻陇西和巴蜀的真正解决方案,而邓艾的偷渡奇谋便是个中最为精华的军事精髓。

意即:面对陇西特别是巴蜀这类山脉、雄关等天险,正面进攻、步步推进很难奏效,就算能够成功也会代价巨大,只能是低效解决方案。

而在正面相持之余,能够实现分兵、迅速挺近陇西和巴蜀的“心腹”地区,上演“中心开花”,有力震荡防守方的整体兵力部署与防守意志,从而促生整个战局的迅速转变,才是“深入进攻”类高效解决方案的军事精髓。

作为佐证,在刘秀平定陇西和巴蜀的开山之作中,都曾开创过上述解决方案,也是刘秀最终能够赢得战争的最关键举措,可惜因为战事反复,这些精华亮点并没有成为后世的充分鉴戒。

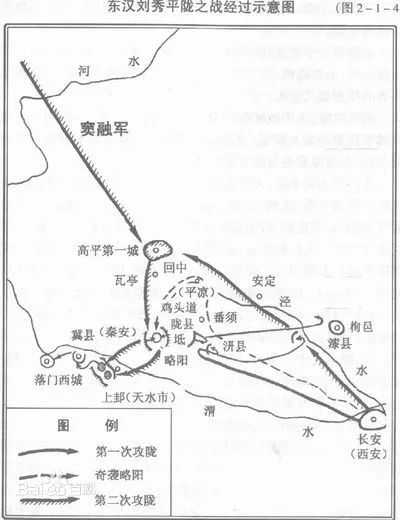

公元32年春天,在前两年刘秀正面进攻陇西失败、隗嚣主动出击关中失败后,刘秀决定深入进攻陇西。

此战中,来歙创造性地运用“伐山开道”的做法,实现了从关中平原向陇西平原的秘密挺近、迅速进军,“神兵天降”到距离隗嚣都城冀县不过百余里的略阳城邑。

这个做法显然就是邓艾偷渡阴平的“肇始版”,没有路就创造性的凭空开出一条路来,即使是崇山峻岭、行军艰难!

来歙的这个开创之举与“中心开花”,很快实现了隗嚣势力的“心腹已坏”,也打乱了隗嚣的整体兵力部署,他的主力都集中到围攻略阳,所以刘秀之后正面强力进攻,突破了陇山各处兵力已经薄弱的大小关隘。

再加上河西窦融军队前来相助,隗嚣势力土崩瓦解、投降成风,被平定已成大概率事件。

可惜的是,刘秀因为后方有叛乱,被迫离开前线。在吴汉的瞎指挥之下,本来胜券在握的大好局面,居然被隗嚣和公孙述援军联手绝地翻盘,汉军也被迫退出略阳、冀县等陇西地区。

如果此战不是最终功亏一篑,那么它将是可以领先“偷渡阴平”的经典战例,“首战即巅峰”,并足以为后世所明确借鉴。

但即使如此,刘秀、来歙的这个解决方案,也实际重创了隗嚣的实力,导致隗嚣很快郁愤病死、势力灭亡在即。

而就“深入进攻陇西”课题来说,来歙突袭腹心、刘秀窦融正面进攻,才是关键与高效所在。我们不能确定邓艾是否洞悉此战的精髓,但他偷渡阴平的做法,实质就是致敬来歙、发挥同类精髓。

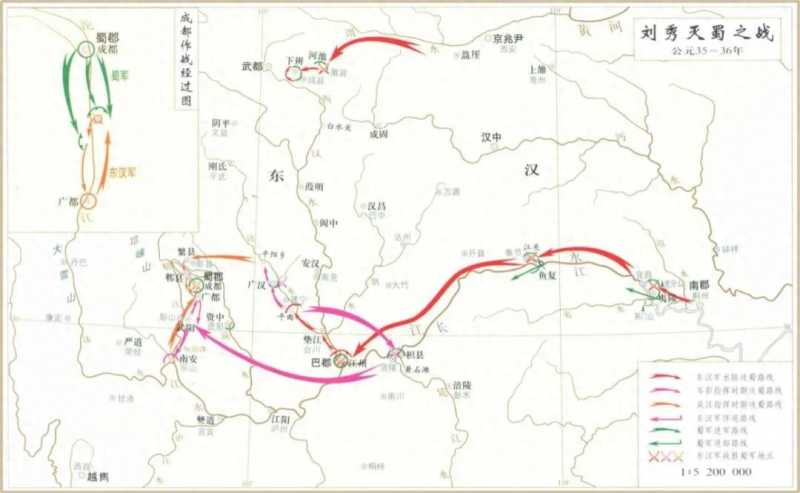

公元35年闰三月,岑彭率领汉军从荆州西上,进攻巴蜀。

一开始,汉军也是正面进攻、水陆并进,但进展情况是可以想见的,所以岑彭在正面受阻之后,果断进行分兵,正面进攻持续,但他本人率领一支部队,避开蜀军正面主力与防守路线,反而进行千里迂回、深远奔袭。

他从江州出发,沿长江西上,日夜兼程两千余里,迅速挺近到成都城南数十里的武阳和广都,实现了对于公孙述的“中心开花”。

岑彭这个做法,虽然没有“开道”之举,但实质和来歙、邓艾相同,都是通过防守方意想不到的路线,秘密实现“神兵天降”。

公孙述的整体兵力部署自然也被打破,但区别是,他有了隗嚣的教训,不敢迅速调集前线军队前来围攻岑彭,消灭这个“腹心之疾”,而是取之于用诈降刺杀的方式,害死了岑彭。

即使如此,岑彭此次开创性的千里奇袭蜀中,还是震撼了公孙述,动摇了前正面守军,使得汉军正面进攻取得极大进展。从而让稍后接手的吴汉,顺利兵临成都平原,与公孙述全面决战。

综上,可以说,在刘秀团队第一次面临“深入进攻陇西和巴蜀”的军事挑战中,他们都意识到了“分兵奇袭”、“神兵天降”、“中心开花”的关键作用,并因此取得重大进展。可惜,来歙、岑彭的开创性之举,都因为功亏一篑或意外身死,没有得到充分的体现和认知。

个中真正的原因,还是刘秀团队缺乏可借鉴的经验,或没有相对明确的军事理论认知,从而导致配合不足。

在来歙突袭到略阳的时候,汉军是没有正面进攻的,刘秀甚至还在犹豫要不要发起正面进攻。而对派兵支援来歙,虽然吴汉等人跃跃欲试,但刘秀却不敢放行,担心他们孤军深入,有去无回。

若不是来歙出乎刘秀意料的长达数月的顽强坚守,以及马援演示陇西地形的“军事沙盘”(这也是中国军事史上前所未有的开创性之举),坚定了刘秀的开战决心,恐怕来歙大概率会是“主动送死”的下场,也会得到压根不会打仗的恶评。(比如偷渡阴平前,钟会对邓艾的嘲笑。)

而刘秀犹豫的近三个月,当然也拖缓了整个战事的进程。要知道,神兵天降、中心开花的突然性是有时效的,一旦对方反应过来,来歙就是被瓮中捉鳖的下场。

即:“深入进攻陇西巴蜀”的高效解决方案是“正面相持+中心开花”,二者是相辅相成的。没有中心开花这个奇谋、精髓,正面相持难以推进;没有正面相持这个正谋、辅助,中心开花徒然送死。

平定陇西这次最终战败,表面看是吴汉末期阶段瞎指挥的原因,实际则是刘秀前期正面进攻滞后,错过了更为有利的战机。

而平定巴蜀,岑彭两路的配合度也不如人意。当然,岑彭的死也是一个关键意外。

这里的关键是,和来歙被隗嚣主力围攻不同,公孙述的主力是被汉军拖住在前线,成都实际是相对空虚的。

所以岑彭才火速向成都挺近,他的目标一开始就是成都,他是有在蜀军前线主力回防之前、迅速拿下成都的可能性的,也就是说,邓艾的成就,岑彭完全有机会早200多年实现。

可惜,岑彭意外身死,士气动摇,同行的副将郑兴也没有岑彭的指挥能力与魄力,才导致大军被迫停在广都,错过了短期内突袭攻占成都的有利战机。

也就是说,高效解决这一课题的“中心开花”,并不是静态的,来歙、岑彭的真正目标,其实不是略阳、广都,而是敌方的都城,即冀县和成都,略阳、广都只是第一站,就好比邓艾翻越阴平道后的江油城。

只是因为他俩是第一次摸索,汉方整体经验、配合不足,来歙是缺乏刘秀的正面进攻辅助,导致隗嚣可以集中兵力将他包围,让他只能固守略阳,无从奔袭冀县。

而岑彭则是自身意外身死,才错过了奔袭成都的机会。

这反而给后人以“中心开花”就是静态固守敌方某个临近都城的城池的观感,但这是严重错误的认知,疏忽了战局的整体演变。

对比之下,邓艾钟会的灭蜀之战,则是完成度最高、最为高效的经典战例。它也昭示了“深入进攻陇西巴蜀”高效解决方案的理想步骤:

1、前期全面进攻,营造正面进攻、相持的军事态势。诸如刘秀直面陇山、关陇古道,岑彭从荆州西上、水路并进;钟会大军突入汉中,直面剑阁天险。这一步的关键是,要将防守方主力军队汇集、拖在前线。

2、中期进行分兵,实现“神兵天降”,“中心开花”。无论是来歙邓艾的凭空开道,还是岑彭的千里迂回,总之是实现主力部队秘密挺进到敌方腹心,而且是以敌方都城为头号目标,争取趁虚拿下。

3、后期“腹心强攻+正面强攻”。此时防守方无疑是腹背受敌、被两面夹击,主力若退正面不保,主力不退则都城不保,完全失去战役主动权。而进攻方特别是实现“神兵天降”的这一路,自然要连续作战、强力进攻,争取消灭都城周围的兵力,拿下都城,之后与正面主力实现对敌军的两面夹击。

不难看出,第二步即以伐山开道、偷渡阴平、千里迂回为代表的奇谋,才是这一解决方案的最大亮点和关键。

这其实就是高效解决“军事山脉挑战”的必然之路。

面对陇山、蜀山,以及秦岭、太行这两个最大山脉,最高效的做法,从来不是在这些山脉中苦逼作战,而是实现迅速翻越,韩信还定三秦的“暗度陈仓”、东出太行后的背水一战,都体现了这种“高效”。

刘秀、来歙、岑彭都大概意识到了这一点,可惜,他们是第一次实施,要么是经验、配合不足,要么是运气不好,特别是岑彭意外身死让人遗憾。

相比之下,邓艾钟会的运气可谓爆棚,邓艾不仅翻越了难度更高的蜀山阴平道(相比来歙开辟陇山),还赢得了蜀汉政权的主动投降,包括钟会也收到了姜维的主动投降。

这个战果可以从两方面来理解,一是邓艾钟会完美展现了“深入进攻陇西巴蜀”的标准解决方案,所以上天奖励了他们,以敌方两次主动投降结束战事,避免了后期的大决战。

二是风险越高,收益必然越高。这就是“偷渡阴平”等奇谋的真正价值所在。

刘秀、刘备等人前后打了两三年的战争,邓艾钟会两三个月就搞定了,这就是高效解决方案所带来的军事效率之别。

客观说,山地作战是冷兵器时代最难的战争形式,进攻陇西特别是巴蜀更是难上加难,但难不代表它没有高效解决方案,从难于登天到另辟蹊径,就看能否掌握个中的军事规律,以及是否敢于冒险了。

大家都在看

-

“飞将军”李广:西汉第一流军事明星的荣耀与悲歌 夜幕下,一支轻骑突然出现在匈奴大营前,箭无虚发,匈奴兵将抱头鼠窜。为首将领弯弓搭箭,箭矢破空之声在草原上回荡——“这就是大汉飞将军!”公元前129年,雁门关外风雪弥漫。四路汉军分道出击匈奴,其中一路由卫 ... 军事之最12-18

-

曹操的三味刀剑:以生平战役讲述军事天才、霸气与诙谐 在乱世烽烟之中,曹操像同时握着三把锋利的刀:一把专攻战局的军事天才之刃,一把压阵的霸气之刃,一把能把紧张气氛拧成轻松笑意的诙谐之刃。他不是简单的战争机器,而是把这三味刀剑交替挥动、互相补充,才在动荡中 ... 军事之最12-18

-

锁钥之地:星星峡与近代西北的权力、贸易与军事通道 在中国西北浩瀚的戈壁与雄峻的天山之间,星星峡如同大地精心设置的一把巨锁,扼守着新疆与内地往来的咽喉。它不仅是地理的分界,更是近代百年来权力角逐、商路转换与军事行动的焦点。一部星星峡的近代变迁史,便是理 ... 军事之最12-17

-

鸳鸯阵破倭巢:戚继光军事智慧的划时代革新 一、卫所制崩坏下的军事革命嘉靖三十四年(1555年),一股仅53人的倭寇小队从浙江绍兴登陆,竟如入无人之境,直捣南京城下,杀伤明军数千人。这场令人啼笑皆非的战役,暴露了明朝卫所制度的致命弊端——世袭军户多为 ... 军事之最12-17

-

韩信:从布衣到兵仙的传奇人生,揭秘西汉最耀眼的军事奇才! 在中国悠久的历史长河中,有一位军事天才,他的名字响彻千古——韩信。作为西汉初期的杰出统帅,韩信凭借卓越的战略眼光和非凡的军事才能,从一个普通布衣,成长为一代兵仙,影响深远。他的故事,既是一个关于天赋与 ... 军事之最12-17

-

朱能是朱棣靖难之胜最重要的将领之一! 朱元璋能够夺取天下,军事上仰赖的是帝国双壁,徐达和常遇春,而朱棣之所以能造反成功,军事上也仰赖他的靖难双壁,张玉(上篇)和朱能。朱能,字士弘,安徽怀远人,父亲朱亮是朱元璋的旧部,官至燕山护卫副千户。洪 ... 军事之最12-16

-

二战欧洲战场,为何经济战成为军事打击的最基础作战部分? 经济战自古以来都是兵家不可或缺的重要考虑选项,在二战欧洲战场,同盟国和轴心国都围绕如何展开经济战,进行了一系列惊心动魄的明暗较量,而从二战的规模和战场效果来看,经济战又成为助攻军事打击的重要手段,是军 ... 军事之最12-16

-

十年防线被打穿?再没有什么能够阻挡,俄军对顿巴斯的向往? 【军武次位面】 作者:丰羽据今日俄罗斯12月12日报道,前美国海军陆战队情报官员里特在谈到俄乌战局时表示,乌克兰几乎已经失去了自2014、2015年以来构建起来的整条加固防御带。这里说的加固防御带,指的是乌军自201 ... 军事之最12-15

-

戚家军不是传说是教科书级的军事现代化实践:被低估的明朝战略家 文|历史人物深度实验室(今日头条认证·历史科普专栏)——这不是演义,不是戏说,而是一场被正史轻描淡写、却被日本《倭寇研究》专章致敬、被朝鲜《李朝实录》反复引证的真实改革史诗。公元1555年,浙江绍兴府。暴 ... 军事之最12-15

-

史上最牛的兵家奇才!韩信:从草根到兵圣的逆袭人生 嘿,朋友们,你知道吗?在中国历史上,有这么一个人,他曾经是个穷苦出身的农家子弟,靠着自己的智慧和勇气,成为了汉朝的“兵圣”。他就是——韩信!今天咱们就来聊聊这个传说中的军事天才,看看他的故事到底有多精 ... 军事之最12-14

相关文章

- 韩信:从布衣到兵仙的传奇人生,揭秘西汉最耀眼的军事奇才!

- 朱能是朱棣靖难之胜最重要的将领之一!

- 二战欧洲战场,为何经济战成为军事打击的最基础作战部分?

- 十年防线被打穿?再没有什么能够阻挡,俄军对顿巴斯的向往?

- 戚家军不是传说是教科书级的军事现代化实践:被低估的明朝战略家

- 史上最牛的兵家奇才!韩信:从草根到兵圣的逆袭人生

- 刻薄寡恩的军事天才:吴起为何总能成功,又为何总是失败?

- 世界军事史上最经典的合围战之一,斯大林格勒苏军“天王星行动”

- 超级战神:历史上的十大军事天才

- 胯下受辱无人识,登坛拜将三军跪迎!韩信中国史上最悲壮军事天才

- 5艘航母云集中国近海,中美日巅峰对决,美媒:解放军最强最先进

- 千古奇才伍子胥:一代兵圣的军事智慧揭秘!

- 兵仙陨落:韩信的三重悲剧与不朽军事遗产

- 戚继光不但是“抗倭英雄”,还是明朝最卷的“军事产品经理

- 韩信为何被称“兵仙”?他创下3个千古奇功,后世名将难及

- 孙武,兵圣的智慧之光,穿越千年的军事思想巨擘

- 韩信:从草根到兵圣的传奇人生、军事天才的崛起与沉浮

- 普京智囊做出预言:下一个爆发战争的地方既不是台海,也不是南海

- 我军中能够称为“军事天才”的,除了毛主席,还有3个人!

- 曹操:乱世枭雄的铁血与柔情,揭秘三国最真实的“治世之能臣”!

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09