“李世民”的军事能力有多强?古往今来的帝王中少有争议第一人!

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

19岁,你会做什么?

有人可能还在课堂上打瞌睡,有人也许刚刚开始找工作。

而在公元617年,19岁的李世民已经站在中国历史大舞台的中央。

他劝父亲李渊起兵,推翻隋朝腐朽的统治,自己挂帅出征,带领一支并不强大的队伍,向群雄逐鹿的乱世发起挑战。

从此,那个少年注定不凡。

他的名字,后来被刻在了历史的丰碑上。

为什么一个不到20岁的年轻人,能在那个刀光剑影的时代脱颖而出呢?

那是一个英雄辈出的年代,群雄四起,天下分裂。

隋末大乱,草莽蜂起,谁都想分一杯羹。

19岁的李世民并非孤注一掷,而是看准了隋朝气数已尽。

李渊虽有起兵的想法,却一直犹豫不决,李世民一番鼓动,加上形势所迫,终于让他的父亲下定了决心。

仅靠父亲的同意远远不够,真正决定成败的,还是战场上的胜负。

而李世民,也在接下来的几年中,用一场又一场胜利证明,自己不仅仅是一个“皇二代”。

第一场硬仗发生在浅水原。

当时的李世民刚刚20岁,面对的是割据一方的薛举父子。

这是一场生死攸关的战斗,失败就意味着李渊势力的崩盘。

李世民一开始并不顺利,他因病无法亲自指挥,代理将领的轻敌导致唐军惨败。

局势一度危急,但薛举的突然病死给了唐军喘息之机。

李世民抓住机会,利用坚壁清野和步骑结合的战术,逐步削弱敌军力量,最终在浅水原一战中取得全胜。

这场胜利不仅稳固了唐势力在关中的根基,也让李世民赢得了“少年英才”的美誉。

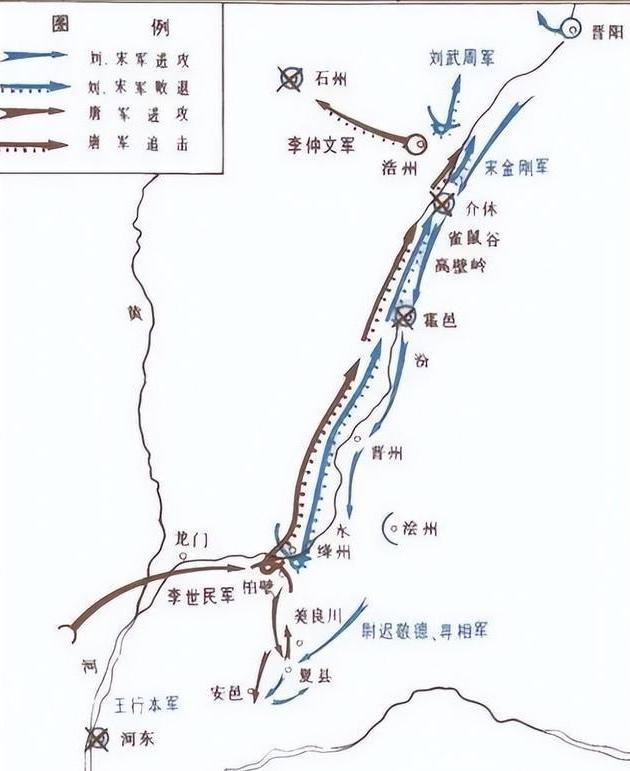

如果说浅水原之战是初露锋芒,那么接下来的柏壁之战则是李世民真正展现军事才华的时刻。

21岁的他,面对突厥支持的刘武周和宋金刚,选择了以静制动的策略。

当敌军气焰嚣张地挑衅时,他却按兵不动,甚至禁止将领出战。

很多人不理解他的做法,觉得这简直是懦弱。

但李世民看得更远,他知道敌军粮草有限,深入作战只能靠劫掠百姓为生,而持久战正是他们的致命弱点。

当敌军因缺粮而撤退时,李世民果断出击,连续追击数百里,将敌军彻底击溃。

这场战役不仅收复了河东,还让突厥的北方威胁暂时平息。

李世民的冷静与果断,让人们看到了这个年轻统帅的智慧。

短短一年后,李世民的军事生涯迎来了最辉煌的一战——虎牢关之战。

这场战斗不仅奠定了唐朝统一北方的基础,也让李世民彻底声名大噪。

当时,河南的王世充和河北的窦建德是唐朝统一的最大障碍。

王世充被围困在洛阳,而窦建德率十万大军前来救援。

面对这样一场实力悬殊的对决,唐军中许多人主张撤兵,避免与窦建德正面交锋。

但李世民却选择主动迎战。

他只带了3500人驻守虎牢关,用了一场“以少胜多”的经典战役,彻底击溃了窦建德的十万援军。

这场战斗的过程可谓跌宕起伏。

李世民亲自带着500人潜入窦建德的营地附近侦查,甚至用挑衅的方式引诱敌军出战。

他射杀敌方将领,成功将窦建德的部队一步步引入伏击圈。

窦建德原本以为自己占据优势,却在战场上被彻底打乱阵脚。

当唐军主力杀出时,窦建德的军队已是士气全无,最终兵败如山倒。

不仅窦建德被俘,王世充也在几个月后投降。

李世民用一场战斗结束了北方的分裂局面,而他的军事才能,也在这场战斗中得到了最完美的展现。

如果说战场是李世民才华的舞台,那么他最令人佩服的地方,就是那种对战机的敏锐洞察力。

无论是浅水原的步骑结合、柏壁的持久战,还是虎牢关的以少胜多,他总能在关键时刻做出最正确的决定。

而这背后,不仅是胆识与魄力,更是对敌我双方实力的精确判断。

有人说,李世民最大的敌人不是战场上的对手,而是时间。

因为他总是能够比别人更早一步看到机会,并牢牢抓住。

李世民的成功并非偶然。

他不仅有着天才般的军事直觉,更懂得如何用人。

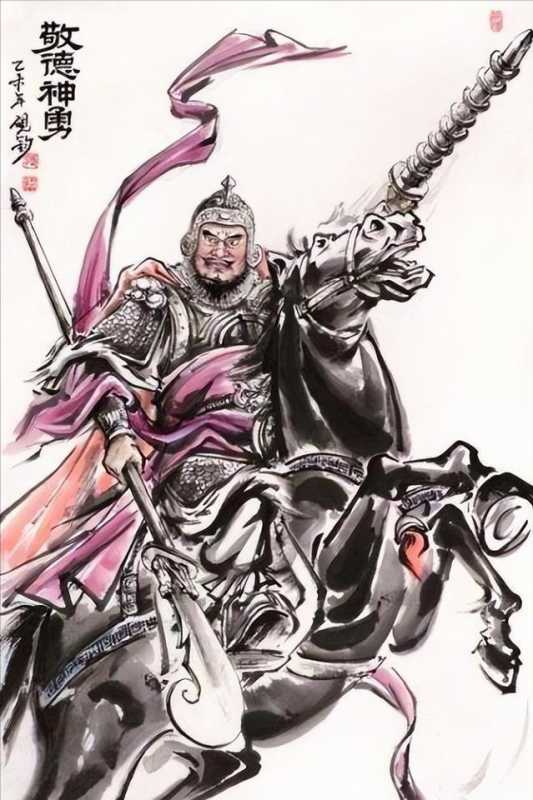

在每次战斗中,他都能充分调动部下的积极性,让那些能征善战的将领如尉迟敬德、秦叔宝、程咬金等人发挥出最大的作用。

而且,他并非一味依赖武力解决问题,而是注重通过情报、心理战等手段瓦解敌人。

这种“以智取胜”的作战风格,让他在群雄逐鹿的乱世中始终占据上风。

有人评价李世民是中国历史上最完美的军事统帅之一,他的每一场战斗几乎都可以写进军事教科书。

而他的敌人,无论是薛举、刘武周,还是窦建德、王世充,最终都成了他成功的注脚。

或许,他之所以能够取得这样的成就,不仅因为他有着卓越的军事才能,更因为他始终清楚,自己要的不只是战场上的胜利,而是一个统一的天下。

写到不得不感叹,这个曾经年少轻狂、手握长剑的少年,最终成为了开创盛世的明君。

他用自己的智慧与勇气,为大唐奠定了千年基业。

而他的故事,也告诉我们,真正的强者,从来不会在逆境中认输。

有人说,李世民的成功是天命,也有人说,那是因为他比别人更努力。

至于答案是什么,大概只有他自己知道。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

大家都在看

-

战国第一名将白起:一生未尝败绩的军事奇才与背后秘密 引言在中国古代战史长河中,白起的名字如雷贯耳,被誉为“战国第一名将”。他以卓越的军事才能、无敌的战绩,赢得了“战神”的美誉。然而,令人惊叹的是,白起一生几乎未曾遭遇败绩,究竟是什么让他成为战国时期最令 ... 军事之最12-20

-

前苏联的军事实力有多强大?一段历史的辉煌与遗产 作为20世纪最具影响力的超级大国之一,前苏联(苏维埃社会主义共和国联盟)在其辉煌的几十年间,凭借庞大的军事力量,成为全球军事强国的代表。其军事实力不仅体现在庞大的兵力和先进的武器装备,更在于其战略思想、 ... 军事之最12-20

-

我国最顶尖的军事武器全解 我国顶尖军事武器以战略威慑、全域攻防、体系作战为核心,覆盖核打击、空天、海上、陆地等全维度,以下为最具代表性的国之重器,兼具技术顶尖与实战威慑力。 一、战略核威慑核心:巨浪 - 3 潜射洲际导弹 1、 地位: ... 军事之最12-20

-

胯下之辱到兵仙传奇!韩信:被时代辜负的军事天才,到底有多可怕 在中国两千年的历史长河中,有这样一位人物——他出身贫寒、受尽屈辱,却凭借无与伦比的军事才华,助刘邦一统天下;他功高盖世、战无不胜,却被自己效忠的君主猜忌诛杀。他是中国历史上第一位被冠以“兵仙”之称的军 ... 军事之最12-20

-

“飞将军”李广:西汉第一流军事明星的荣耀与悲歌 夜幕下,一支轻骑突然出现在匈奴大营前,箭无虚发,匈奴兵将抱头鼠窜。为首将领弯弓搭箭,箭矢破空之声在草原上回荡——“这就是大汉飞将军!”公元前129年,雁门关外风雪弥漫。四路汉军分道出击匈奴,其中一路由卫 ... 军事之最12-18

-

曹操的三味刀剑:以生平战役讲述军事天才、霸气与诙谐 在乱世烽烟之中,曹操像同时握着三把锋利的刀:一把专攻战局的军事天才之刃,一把压阵的霸气之刃,一把能把紧张气氛拧成轻松笑意的诙谐之刃。他不是简单的战争机器,而是把这三味刀剑交替挥动、互相补充,才在动荡中 ... 军事之最12-18

-

锁钥之地:星星峡与近代西北的权力、贸易与军事通道 在中国西北浩瀚的戈壁与雄峻的天山之间,星星峡如同大地精心设置的一把巨锁,扼守着新疆与内地往来的咽喉。它不仅是地理的分界,更是近代百年来权力角逐、商路转换与军事行动的焦点。一部星星峡的近代变迁史,便是理 ... 军事之最12-17

-

鸳鸯阵破倭巢:戚继光军事智慧的划时代革新 一、卫所制崩坏下的军事革命嘉靖三十四年(1555年),一股仅53人的倭寇小队从浙江绍兴登陆,竟如入无人之境,直捣南京城下,杀伤明军数千人。这场令人啼笑皆非的战役,暴露了明朝卫所制度的致命弊端——世袭军户多为 ... 军事之最12-17

-

韩信:从布衣到兵仙的传奇人生,揭秘西汉最耀眼的军事奇才! 在中国悠久的历史长河中,有一位军事天才,他的名字响彻千古——韩信。作为西汉初期的杰出统帅,韩信凭借卓越的战略眼光和非凡的军事才能,从一个普通布衣,成长为一代兵仙,影响深远。他的故事,既是一个关于天赋与 ... 军事之最12-17

-

朱能是朱棣靖难之胜最重要的将领之一! 朱元璋能够夺取天下,军事上仰赖的是帝国双壁,徐达和常遇春,而朱棣之所以能造反成功,军事上也仰赖他的靖难双壁,张玉(上篇)和朱能。朱能,字士弘,安徽怀远人,父亲朱亮是朱元璋的旧部,官至燕山护卫副千户。洪 ... 军事之最12-16

相关文章

- 韩信:从布衣到兵仙的传奇人生,揭秘西汉最耀眼的军事奇才!

- 朱能是朱棣靖难之胜最重要的将领之一!

- 二战欧洲战场,为何经济战成为军事打击的最基础作战部分?

- 十年防线被打穿?再没有什么能够阻挡,俄军对顿巴斯的向往?

- 戚家军不是传说是教科书级的军事现代化实践:被低估的明朝战略家

- 史上最牛的兵家奇才!韩信:从草根到兵圣的逆袭人生

- 刻薄寡恩的军事天才:吴起为何总能成功,又为何总是失败?

- 世界军事史上最经典的合围战之一,斯大林格勒苏军“天王星行动”

- 超级战神:历史上的十大军事天才

- 胯下受辱无人识,登坛拜将三军跪迎!韩信中国史上最悲壮军事天才

- 5艘航母云集中国近海,中美日巅峰对决,美媒:解放军最强最先进

- 千古奇才伍子胥:一代兵圣的军事智慧揭秘!

- 兵仙陨落:韩信的三重悲剧与不朽军事遗产

- 戚继光不但是“抗倭英雄”,还是明朝最卷的“军事产品经理

- 韩信为何被称“兵仙”?他创下3个千古奇功,后世名将难及

- 孙武,兵圣的智慧之光,穿越千年的军事思想巨擘

- 韩信:从草根到兵圣的传奇人生、军事天才的崛起与沉浮

- 普京智囊做出预言:下一个爆发战争的地方既不是台海,也不是南海

- 我军中能够称为“军事天才”的,除了毛主席,还有3个人!

- 曹操:乱世枭雄的铁血与柔情,揭秘三国最真实的“治世之能臣”!

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09