最美的他们填补技术空白、保障能源安全、攻克国防通讯技术

唐立梅

刘中民

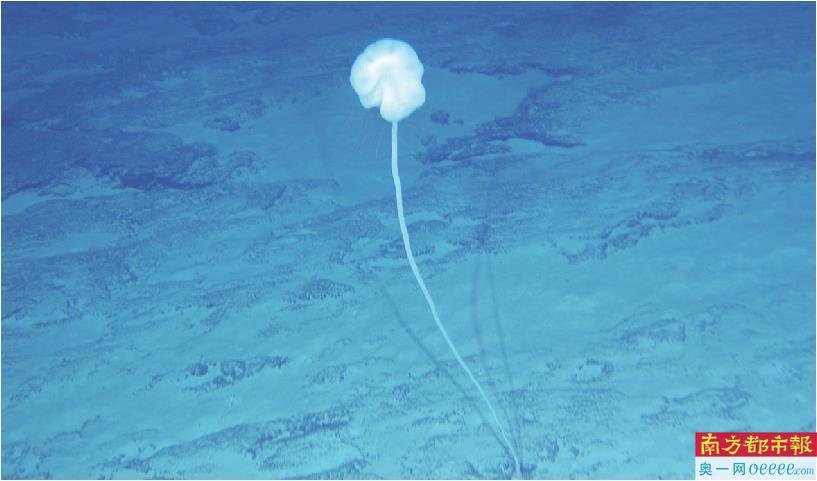

唐立梅在“蛟龙”号拍摄到的海底发光生物。

7月20日,2022年度“最美科技工作者”名单公布,马依彤、邓景辉、刘中民、李桂科、李德生、陈章、范代娣、柯卫东、袁守根、唐立梅等10名来自科研生产一线的科技工作者被评为先进典型。近日,中央宣传部、中国科协等6部门发布了“最美科技工作者”先进事迹。他们中有农学专家、石油地质学家、直升机设计师,也有医生、大学教授。10名“最美科技工作者”中,有三名是女性。

“最美科技工作者”学习宣传活动自2018年以来已连续举办5届,每年选出10位先进个人,旨在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围。

科技报国

研制直升机,保障能源安全

中国直升机设计研究所总设计师邓景辉长期在科研一线工作,36年来积极谋划直升机装备和技术发展,先后参与了直8、直10、直11、直19等中国重大直升机型号研制。邓景辉主持成功研制中国第四代直升机,填补了国产直升机在多个核心技术领域的空白。

中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民带领团队开展的煤基乙醇技术的研究开发工作,在世界范围内开了煤基乙醇工业化先河,累计实现技术许可11套,乙醇产能达345万吨/年,将有效满足中国对燃料乙醇的巨大需求,对保障我国能源安全、煤炭清洁化利用以及缓解大气污染等具有重要的战略意义。

中国科学院院士、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院正高级工程师李德生曾科学编制了新中国第一个油田开发方案,奠定了玉门油田成为新中国石油工业摇篮的地位;参加新中国第一个石油大会战,科学评价川中油气资源前景;通过陆相生油理论和二级长垣构造带整体含油的认识,探明和成功开发了大庆油田;全面论述了渤海湾盆地的沉积史、构造格局和油气分布规律,助力渤海湾盆地断块油田群建设成我国第二个重要石油产区;先后参加川中会战、大庆会战、胜利会战等新中国石油工业重大油气发现工作。

医者仁心

守护边疆人民健康,助力麻风患者康复

新疆医科大学第一附属医院心血管病中心主任马依彤长期扎根新疆,主持完成了新疆各种心导管介入手术上万台次,并制定心血管病诊疗临床路径,提高全疆诊疗效果,让新疆与国内同步开展介入诊疗新技术,实现“疑难危重不出疆”。

云南省洱源县疾病预防控制中心名誉主任李桂科41年如一日倾尽心力为麻风患者做治疗、康复,治愈了当地麻风院所有的病人。

李桂科先后主持完成多项麻风病防治及康复科研项目,发表科研论文31篇;在李桂科及团队的努力下,洱源县麻风患病率从最高年的27.3/万降至0.06/万,达到消除麻风危害的指标。

巾帼先锋

攻克多项技术难题,参与深海科考

西北大学化工学院院长范代娣是我国生物制造领域知名专家,她在国际上首次发明与人胶原蛋白免疫原性及功效相当的可用于临床的重组类人胶原蛋白品种,填补了国内外无病毒隐患的低免疫原化的胶原蛋白的空白,是重组胶原蛋白领域的开拓者。

陈章则是南京熊猫汉达科技有限公司项目总师,她参与了我国首个全自主研制的移动卫星通信系统;作为核心成员,主持攻克了系统传输体系设计、系统级建模预测分析、复杂环境自适应接收等多项难题;牵头自主搭建1套大型全自动专装测试系统,首次实现地面全近真测试;牵头研制首款多功能全自动便携式地检设备,牵头研发某平台终端,为国防通信建设作出重要贡献。

自然资源部第二海洋研究所副研究员唐立梅,是首位蛟龙号大洋深潜女科学家,她曾参加蛟龙号首次试验性应用航次并执行第72次深潜任务,也曾搭乘雪龙号进行中国第34次南极科学考察,全程165天,是同时兼具大洋深潜与南极科考经历的第一位中国女科学家。

人物名片

唐立梅 自然资源部第二海洋研究所副研究员,地球极端环境科学探索者与科普推广人。首位搭乘蛟龙号进行大洋深潜的女科学家,曾全程参与中国第34次南极科考165天,是第一位到达地球四极其中两极(深海、南极)的中国女性。

引导女性投身科研,要从“娃娃”抓起。在儿童时期,要增加女孩子了解科学、科学家的机会,点燃她们的梦想,在心里种下科学的种子;中学时代是树立理想的关键时期,科学家走进校园,走近中学生群体,可以帮助她们坚定理想。

人物名片

刘中民 中国工程院院士,中国科学院大连化学物理研究所所长、研究员、博士生导师、甲醇制烯烃国家工程实验室主任,带领科研团队研发的煤经甲醇制取低碳烯烃(DMTO)成套工业化技术,实现了世界上煤制烯烃工业化零的突破。

煤炭是高碳资源,也是二氧化碳排放的主要源头,我们必须走出煤炭利用低碳化的路子,这是最大的挑战。既要保安全,又要保发展,还要低碳化,最难的事就在这儿。

科研故事

跨越深海和南极的女科学家唐立梅:性别不是用来框住一个人的,要勇敢打破边界

自然资源部第二海洋研究所副研究员唐立梅是一名地质学家,研究方向是“海洋地质学”。2013年,她参加“蛟龙”号潜水器首次试验性应用科考,潜入西太平洋深海;2017年,又乘“雪龙”号参与了中国第34次南极科考。这两次经历让唐立梅成为第一位到达地球四极其中两极(深海、南极)的中国女性。

十年做了近200场讲座,唐立梅已经把科普当作自己的半个职业,她乐于和孩子们交流,愈发意识到科学传播、科学启蒙的必要性。不过,唐立梅并不是鼓励所有人都成为科学家,她希望更多人热爱科学,获得客观理性的思维方式,她也鼓励所有女性不要为自己设限,勇敢打破边界,她认为“性别不是用来框柱一个人的,个体差异大于性别差异。”

从深海到南极

2013年,唐立梅被选中参加“蛟龙”号首次试验性应用航次,和潜航员叶聪、傅文韬一起前往西太平洋的采薇山科考,那一次他们最深下潜到2774米的海底,带回8升近底水样、11块岩石、2管沉积物,冷水珊瑚、海葵、海胆、海绵、海星、海蛇尾、寄居蟹等11种生物样品。

唐立梅用文字记录下了这次深潜之旅,“(发光生物)像一颗一颗如流星般划过……像夜空中绽放的烟火,美呆了”“(潜水器着陆时)我脑海中浮现的却是宇宙飞船着陆外太空的景象……我们就像到了海底的‘外太空’”“深海的虾很奇特,颜色是红色的,跟我们平时吃的虾被煮熟了一样,用它的小爪子前后不停地划动来游走,着实可爱”。

经历过这次深潜,唐立梅也体验到潜航员的不易。每次深潜的时间近10小时,没有条件去卫生间,唐立梅前一天晚饭后就停止进水,第二天早晨生咽下去几块饼干和一个煮鸡蛋。在湿冷的舱内完成4个半小时的海底作业后,由于长时间跪在观察窗前,她感到双腿酸痛,饥饿和寒冷也随之袭来,而这些感觉在专注工作时都被忽略了。

2017年,唐立梅又成为中国第34次南极科考队的一员,乘坐“雪龙”号极地考察船去往危险又神秘的南极大陆。她曾在媒体采访中回忆,在天寒地冻、没有网络、企鹅遍地的冰雪大陆,仿佛去到了另一个星球。南极有着丰富的地形地貌和新鲜的岩石样本,唐立梅在考察中意外发现了一批不同岩性的岩石样本,对研究古大陆演变有重要的科学意义。

而经历过南极科考后,唐立梅也再次感受到人类在大自然面前的渺小,她犹记得“雪龙”号穿越“魔鬼西风带”时的感觉,那时候船员们就算是躺在床上,也得紧紧扒着床沿,否则随时可能被甩出去。“一言不发,二目无光,三餐不食,四肢无力,五脏六腑,七上八下,久久卧床,十分难受”是船员们的真实写照。这些经历,都成为唐立梅后来反复讲述的故事。

“世界上有海怪吗”

两次经历让唐立梅成为第一位到达地球四极其中两极(深海、南极)的中国女性,也为她积累了珍贵的科普素材。

十年来,唐立梅受邀参加了近200场科普讲座,走进校园,她把在深海和南极的见闻讲给学生们听,用视频和照片为他们展示罕见的风景。“中小学生几乎每场都很热情,讲到有趣之处,他们会发出欢呼或尖叫,大学生就会闷一点,有的大学生眼里没有光了,似乎失去了求知欲。”唐立梅观察到。

讲座结束后,中学生们会围着唐立梅签名、合影、追问,很多十几岁的孩子还把科学家视作自己的理想职业。有的学生问她,世界上有没有海怪?有的会问,极光是怎么形成的?

唐立梅会耐心地告诉孩子们,科学家是个相对自由的职业,允许你实现自己的很多想法,持续去探索、解决问题,保持对世界的好奇心。她也会坦率地表明,讲座中只是展示了自己工作中最有意思的一面,在这背后还有很多不为人知的辛苦,而各行各业都是如此。唐立梅建议学生们,应该早日找到自己的优势和志趣,以后从事自己最喜欢的工作,竭尽全力去做,然后接受任何结果。

唐立梅发现,十年间,学校的科学教育已经有了明显进展,这在发达地区的学校体现得更充分。有的初中生和她探讨水母是否永生的问题,有的小学生已经可以分享自己周游列国的经历。

因此,唐立梅更看重去西部学校的机会。2021年,她在云南为6个少数民族“女童班”的100名女童开了一场讲座,讲座结束后,同学们说,以前看到的科学家都是满头白发,而唐老师年轻又漂亮,长大以后也想成为唐老师这样的女科学家。

唐立梅总是被孩子们的热情感染,所以她愿意抽出科研工作之余的时间,把“不务正业”的科普工作坚持下来。

个体差异大于性别差异

在许多场合,“女科学家”是唐立梅身上最显著的标签,但对她而言,性别是一件很小的事。

谈起性别话题,地质学出身的唐立梅会从生命的起源说起,5.4亿年前,地球上80%的生物都产生于海洋,因此,不仅是女人和男人,人类和许多物种都是同根同源的。而人类的出现是因为南方古猿的DNA错误地复制了两次——是一场偶然,如果把地球的历史浓缩为24小时,那么人类是最后一刻才出现的,是很渺小的一部分。

站在这个角度,唐立梅认为生命是一场绽放,生活的意义就在于体验,而性别的差异是微不足道的,人不能被性别框住,女性可以在任何领域获得不凡的成就。她鼓励女性不要为自己设限,不必太在乎外界的说法,要不断地打破边界,生命转瞬即逝,选择自己的心之所向才是最重要的。

“很多客观问题不能归结在人的身上,理解了其中的逻辑关系就会找到解决办法,减少负面情绪和精神内耗是很重要的。”唐立梅说。

在世界范围内,女性科技工作者总体数量不足、顶尖女科学家稀缺的问题长期存在,唐立梅认为,只有更多的女性从事科学工作,增加基数,才有可能产生更多优秀的女科学家。

“现在是女性最好的时代。”唐立梅呼吁更多女性投身科研。

工程院院士刘中民:带领团队实现世界上煤制烯烃工业化零突破

30多年前,刘中民在前辈手中接过了一根接力棒——煤制烯烃技术。

经过中国科学院大连化学物理研究所几代科研人员近40年的长跑接力,这一世界性难题最终有了答案。刘中民带领科研团队研发的煤经甲醇制取低碳烯烃(DMTO)成套工业化技术,开辟了非石油资源生产低碳烯烃的新路线,实现了世界上煤制烯烃工业化零的突破。

除煤制烯烃技术外,刘中民还带领团队成功研发煤基乙醇成套技术,点煤成“酒”,开创“不与人争粮”新局面。

甲醇制烯烃的“魔术师”

上个世纪80年代初,刘中民进入大连化物所读研究生,并跟随导师的步伐迈入了煤炭经甲醇制烯烃的研究。90年代初,他被分配到甲醇制烯烃(MTO)攻关项目。

对于大多数人而言,烯烃听起来很陌生,但它其实离我们的生活并不远,它就是塑料的原料。一切有塑料的地方,大都有烯烃的存在。

不过,传统的烯烃生产技术高度依赖石油资源。但经历70年代的两次石油危机后,油价大幅攀升,不少国家开始未雨绸缪,寻找其他物质原料替代石油;除了“外患”的因素,我国“富煤、贫油、少气”的资源能源禀赋,也让国内的研究机构将视野转向“煤”,开始探索以煤经甲醇制烯烃为主的科技攻关计划。彼时,刘中民所在的大连化物所承担了煤经甲醇制取低碳烯烃(MTO)研究工作。

煤制烯烃要分“两步走”,第一步是以煤为原料合成甲醇,第二步是通过甲醇制取烯烃。刘中民介绍,“当时煤合成甲醇已经有了成熟的工业技术,而甲醇制烯烃则是待攻克的关键核心技术,也是世界范围内极具挑战性的课题。”

功夫不负有心人。经过几代人的心血,无数次的实验,1995年,刘中民带领研究团队完成了“合成气经由二甲醚制取烯烃工艺”技术年产60吨烯烃的中试试验,次年这一成果获得了中国科学院科技进步奖特等奖,以及原国家计委、国家科委与财政部联合颁发的“八五”重大科技成果奖。

2004年,国际油价回升,甲醇制烯烃技术崭露头角。陕西省率先抛出“橄榄枝”,决定与大连化物所合作开展甲醇制烯烃工业性试验。当年8月,陕西省总投资8610万元、年处理甲醇能力1.67万吨的工业性试验装置,在陕西省华县开工建设。刘中民团队在华县的一家化工厂安营扎寨,开始了至关重要的工业性试验。

2006年,DMTO工业性试验宣告成功,日转化甲醇75吨,而国外类似装置一天转化还不到1吨。业界鉴定,该工业试验装置为世界上第一套万吨级甲醇制烯烃的工业化试验装置,规模和技术指标世界领先。如今,DMTO系列技术已经签订了31套装置的技术实施许可合同,烯烃产能达2025万吨/年。

把煤变乙醇的“点金手”

攻克甲醇制烯烃技术后,他又将目光投向了乙醇。

2010年,刘中民带领研究团队在一条全新的“赛道”上,开始煤制乙醇技术攻坚。

“食盐、醋、酒是目前为止人类文明最认可的化学品。”刘中民说,乙醇就是酒的主要成分。传统乙醇生产技术主要以粮食为原料进行发酵。目前,全世界乙醇产量约一亿吨,主要由美国和巴西等国家利用粮食或甘蔗等生物原料生产。

当前我国乙醇缺口较大。2017年,国家发改委等十五部委印发方案提出,到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖的目标。但目前国内汽油用量约为1.3亿吨,按照10%的添加比例计算,要在2020年实现全国基本覆盖,燃料乙醇的需求量约为1200万吨,但当前我国燃料乙醇生产能力300多万吨/年,缺口近1000万吨。“粮食显然是排在第一位的,要先保障吃饭,我们不太可能拿很多粮食提取乙醇来供汽车使用。”刘中民说。

如何补上乙醇缺口,又不与人争粮,保证粮食安全?刘中民说,从发展的角度来看,用秸秆纤维素制乙醇是一个重要方向,尽管该技术取得了一些进展,但由于经济性问题,目前还处于研发阶段。于是,团队另辟蹊径,经过多年研究,探索出一条环境友好的全新工艺路线——以煤基合成气为原料,经二甲醚羰基化、加氢合成乙醇。

值得一提的是,煤基乙醇的成本(大型化后全成本)约3500元/吨,远低于粮食制乙醇的5000元/吨。

如今,这一技术也实现了工业化投产。2012年,中国科学院大连化物所和延长石油集团开始联合开展“合成气制乙醇整套工艺技术”项目研发工作。2017年3月,采用大连化物所和陕西延长石油集团共同研发的、具有我国自主知识产权技术的煤基乙醇工业化项目——陕西延长石油集团10万吨/年合成气制乙醇工业示范项目打通全流程,生产出合格的无水乙醇,主要技术指标达到国际领先水平。

在采访中,刘中民也分享了科技成果转化的看法。他表示,真成果、好成果转化并不难,普遍认为难是因为能够直接应用的好成果太少了。“假成果能转化吗?”他反问道。

煤炭清洁利用的“推动者”

今年,刘中民又有了一个新身份:国家碳中和科技专家委员会组长。当前世界正处于高碳向低碳、无碳化过渡的关键期。近几年,刘中民一直密切关注着我国能源转型、低碳发展,协助中国科学院、科技部开展多项“双碳”路线战略研究。

当前国家能源形势如何?刘中民指出,“富煤、缺油、少气”的化石能源资源禀赋决定了我国现阶段以煤为主的能源生产与消费格局。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用。

当前,煤炭在我国有两种主要利用方式。一是燃烧作为直接的热力、动力能源;二是作为原料,代替石油制备化学品和油品;后者发挥了煤炭的物质属性,比较而言,排碳量相对较低。

如何实现煤炭资源的清洁、高效、低碳利用?刘中民认为技术途径很多,有些已经实现了工业化,待突破的煤制芳烃是一个战略方向;另外,煤制含氧化合物比石油化工路线有优势,与精细化学品甚至可降解塑料有关,可望成为新兴战略产业。

刘中民表示,当前处于能源革命、工业革命、科技革命与人工智能互相叠加的大变革时代的初期,我们一方面要降低化石能源比例,增加新能源;另一方面,在维持发展需求的同时进行工业流程变革实现低能耗;科技革命要发挥引领作用;最后,人工智能也影响能源、工业、科技三大革命。

采写:南都记者 宋凌燕 王玮 受访者供图

下一篇:人类危险了(1)

大家都在看

-

教育孩子应该了解的世界之最 教育孩子应该了解的世界之最了解“世界之最”是孩子们认识世界、拓展视野的绝佳方式。这些记录不仅有趣,更蕴含着地理、历史、生物和科技等多学科知识。以下为您梳理了多个领域的“世界之最”,帮助孩子在轻松愉快的 ... 人类之最12-15

-

他一生没写过字却用马蹄在欧亚大陆刻下人类史上最庞大的标点符号 成吉思汗:一位以草原为稿纸、以铁骑为刻刀的文明断句者1206年,斡难河源头。九脚白纛猎猎作响,风卷起苍狼图腾旗上未干的血渍。铁木真被推举为“成吉思汗”,意为“海洋般辽阔的君王”。可真正震撼历史的,并非这个 ... 人类之最12-15

-

人类最珍贵的品格是什么? 探寻人类最珍贵的品格:照亮心灵的璀璨之光在人类文明的漫漫长河中,无数品格如繁星般闪耀,它们构成了人类独特的精神世界。那么,人类最珍贵的品格究竟是什么呢?这是一个值得我们深入探讨的问题。善良——温暖世界 ... 人类之最12-13

-

一曲霓裳尽风华 京剧包拯脸谱川剧包拯脸谱秦腔包拯脸谱昆曲《牡丹亭》生媛媛扮演杜丽娘2020年10月23日,习近平总书记在给中国戏曲学院师生的回信中指出,“戏曲是中华文化的瑰宝”。瑰宝,既指奇珍异宝,又指珍贵的精神财富,还指能 ... 人类之最12-12

-

成吉思汗不是只会射雕的猛男而是人类史上最牛的创业CE0 那个让欧洲人听见名字就哆嗦、被西方史学家称为“上帝之鞭”的男人:成吉思汗!骑着蒙古马、弯弓射大雕 一路狂飙灭国四十个打到多瑙河边,吓得教皇连夜写信求和他靠的是一套超前800年的管理系统+人才机制+品牌营销+ ... 人类之最12-12

-

以军枪杀跪地投降者,内塔尼亚胡“最道德”言论,沦为国际笑话 “全世界最有道德的军队”,我以前差点就信了,直到看见那段让人心脏骤停的视频。那两声枪响,撕碎了什么那段视频,没有任何配乐,画质也谈不上高清。但它带来的窒息感,比任何恐怖片都真实。两个巴勒斯坦年轻人,面 ... 人类之最12-09

-

华沙之跪:那一刻,唤醒人类良知的深沉忏悔 在这个世界上,最动人的画面,往往不是华丽的辞藻,也不是强烈的口号,而是那些发自内心、用行动表达的真诚。二战的阴影还未散去时,欧洲的土地上弥漫着仇恨、痛苦与沉重的记忆。而在这些记忆中,有一幕,像一束穿透 ... 人类之最12-08

-

爱情之花——永恒的主题,人类最宝贵最灿烂的灵魂绿宝石 她曾迷恋丈夫的浪漫和激情,一场重病让她明白:激情型爱情是婚姻的滑稽戏。晓月把药片丢在床头柜上,发出清脆一声。她终于明白了,电影里的爱情都是骗人的,那些轰轰烈烈的“春蚕到死丝方尽”的誓言,在婚姻里只剩下 ... 人类之最12-07

-

“人类最惨一年”是哪一年?公元536年称第二,没人敢称第一 本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。前言想象一下这样的场景:太阳突然失去光芒,天空整日灰蒙蒙的,夏天飘起大雪,庄稼在田里枯萎。这不是科幻电影的情节,是全球数百万人真 ... 人类之最12-07

-

南京大屠杀:三十万冤魂的泣血呐喊,揭开人类文明最黑暗一页 1937年12月13日,侵华日军的铁蹄无情踏入南京,这座千年古都瞬间沦为人间炼狱。短短六周,三十万同胞惨遭杀戮,血流成河,哀鸿遍野。一、破城之祸:恶魔降临当南京城防被突破,日军如嗜血恶兽,烧杀抢掠无恶不作。城 ... 人类之最12-07

相关文章

- 爱情之花——永恒的主题,人类最宝贵最灿烂的灵魂绿宝石

- “人类最惨一年”是哪一年?公元536年称第二,没人敢称第一

- 南京大屠杀:三十万冤魂的泣血呐喊,揭开人类文明最黑暗一页

- 华沙之跪:一位德国总理的忏悔与人类良知的呼唤

- 【人体奥秘04】大脑:你那1.5公斤重的“宇宙”

- 人体:宇宙间最精密的智能体

- 篝火旁的裂痕:人类社会最初阶级的诞生之路

- 人类历史上非常烧脑的5大悖论,你曾考虑过这些问题吗?

- 孔子最伟大的思想是什么

- 人类与AI的“终极屏障”,或许就藏在“此时此刻”

- 人类战争史上最离谱的5次翻盘,第4个像开了挂

- 从文艺复兴到现代,艺术史上最动人的慈颜

- “数学之王”高斯:天才少年如何用智慧改写人类科学史?

- 稻粟之歌:粮食之祖的种植与传承,书写人类生存的诗篇

- 这项人类最不起眼的一种能力,却是AI永远的短板?

- 这项人类最不起眼的一种能力,却是 AI 永远的短板?

- 凡尔登战役:毒气、炮弹、绞肉机——人类历史上的血腥炼狱

- 字里行间的奇迹:人类文明的“符号”狂想曲

- 揭开传奇最古秘史:人类绝境逢生,神秘主宰者为何突然消失?

- 深渊之眼:当人类凝视海洋最黑暗的内心

热门阅读

-

关于男人的15个世界之最,最长阴茎达56厘米 07-13

-

东方女性最标准的乳头(图片),看看自己达标吗 07-13

-

人体器官分布图介绍 五脏六腑的位置都在哪 07-13

-

木马刑是对出轨女性的惩罚 曾是满清十大酷刑之一 07-13

-

熙陵幸小周后图掩盖性暴力 至今保存于台湾博物馆 07-13

-

包头空难堪称国内最惨案件 五名遇难空姐照曝光 07-13

-

2022中国最新百家姓排名,你的姓氏排第几? 03-26

-

好玩的绅士手游有哪些?2022十大绅士游戏排行榜 10-18