100年前的西班牙流感大流行,是如何被人们遗忘的?

法定节假日恢复的出行、逐渐撤销的各类公共场所限制,也都在提醒着人们阴影的远去和所谓“后新冠时代”的到来。不过,与生活的常态化相伴随的,往往也是遗忘的发生。而不幸的是,关于瘟疫,人类的这种遗忘可能是一种规律。

近期,曾经写作《哥伦布大交换》等重要作品的环境史学家艾尔弗雷德·克罗斯比(Alfred Crosby)的《被遗忘的大流行》一书引进中译本。克罗斯比在这本书中重新追溯了1918年西班牙大流感在美国的踪迹,同时在全书的最后一节,他点出了一个具有普遍意义的问题:为什么这场20世纪给人类带来最惨重代价的流感大流行,却并没有在历史记忆中获得足够的重视?

《被遗忘的大流行》,艾尔弗雷德·W.克罗斯比著,李玮璐译,广西师范大学出版社2023年8月。

耐人寻味的是,在漫长的20世纪中被遗忘的西班牙流感,却在新冠疫情肆虐时获得了反常的关注。《科学美国人》的一篇文章就显示,仅2020年3月,“西班牙流感”的维基搜索页面就获得了超过800万次的浏览量,远超此前西班牙流感一百周年纪念时期的浏览量。也难怪克罗斯比把《被遗忘的大流行》最后一章的标题命名为“人类记忆特质研究”。通过追溯流感的遗忘史,我们或许能去进一步追问,当人类去记忆一场大流行,记忆会具有哪些特点?面对即将可能被迅速遗忘的新冠疫情,我们又应该做些什么?

沦为“背景音”的大流行

尽管被称为“西班牙流感”,但微生物学家约书亚·卢米斯(Joshua Loomis)等学者认为这场20世纪最严重的大流行很可能起源于美国的堪萨斯州,伴随着第一次世界大战,病毒传播到世界的各个地方。这场大流行几乎夺去全球近5%人口的生命,使人类的总预期寿命直降10年。相较于此前人类经历过的流感,1918年流感大流行在临床上出现大量烈性的表现:许多感染者会在标准流感症状后的几小时内出现致命的肺炎反应,血腥的黏液充斥肺部,鼻、口、眼、耳出血。

在当时更令人迷惑不解的是,西班牙流感不像20世纪的人们遇到过的其他普通流感,对它反应最剧烈的并不是免疫系统弱的幼儿和老年人,而是健康的成年人。2005年的一次实验揭示出,西班牙流感产生的最严重的损害往往是来自于人体对病原体的暴发性免疫,而非病原体本身。这些与过去三年新冠疫情中的现象都有相似之处,或许也可以解释为什么人们重新开始关注这场100多年前的流感大流行。

1918年西班牙大流感的首例正式病例记录于美国堪萨斯州的美军营地(Camp Funston),当地的紧急流感病房曾收治过病人。图源:国家地理杂志官网。

不过,如今“被遗忘的大流行”已经是牢牢贴在西班牙流感上的标签。大众媒介存留的史料是集体记忆重要的组成部分,但克罗斯比发现20世纪20年代的美国媒体对这场影响至深的流感十分漠然,比如1918年12月,造成数十人身亡的有轨电车事故登上报纸头条,但已经先后造成数万人死亡的西班牙流感却难寻报道。更令克罗斯比感到费解的是,媒体之外,另一支“时代见证者”作家们也对这场大流行反应冷淡。如果考虑到此时这其中不少的美国作家都是日后所谓心灵极其敏感的“迷惘的一代”,比如海明威、菲茨杰拉德、福克纳等人。海明威仅用一篇博物学短文短暂提及一次西班牙流感,菲茨杰拉德在《人间天堂》中塑造的达西神父的原型,在1919年死于肺炎,但他甚至在书中对此次流感也未着一墨。

关于西班牙大流感的重要性和它在历史记忆中的分量之间的反差有非常多的解释,医学因素是其中重要的一支。历史学家盖伊·贝纳(Guy Beiner)就指出,突如其来的西班牙大流感成为了现代医学的一个挫折,“当时的科学家甚至很难搞清楚病因,医生们感到羞耻。缺乏医学叙事的支撑,使得这场大流行在结束后消失于公众话语之中”。

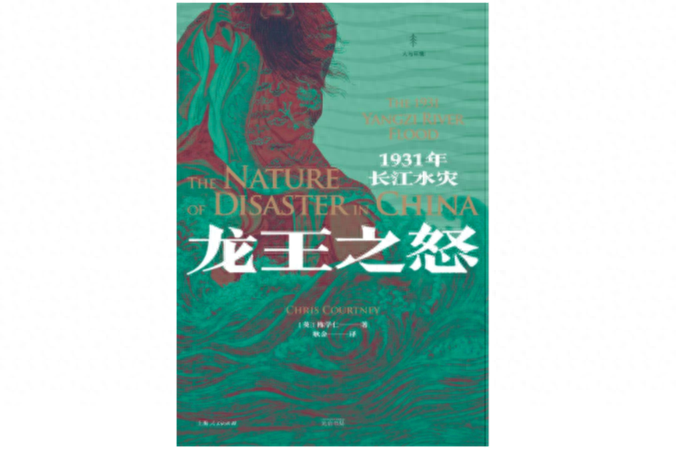

另一个对西班牙大流感遭遇遗忘最常见的解释当然是它赶上了世界大战。战争永远是文化记忆中最大的刺点,它能把与它并置的一切天灾人祸转化为支流和背景音——尽管许多史料都证明,西班牙大流感导致的伤亡人数大大超过了第一次世界大战。环境史学者陈学仁在《龙王之怒》中其实也提及过这一点——日本发动的“九一八”事变也让1931年造成中国长江流域重大损失的水灾湮没于历史。

约翰·辛格·萨金特1918年的画作《医院帐篷内部》描绘了西班牙大流感和一战时期的社会氛围。

不过,战争对瘟疫记忆的影响并不仅仅是一种时间上的并置。克罗斯比注意到在众多忽视西班牙流感的作家之外,凯瑟琳·波特的短篇小说集《灰色马,灰色的骑手》成为了最好的保存瘟疫记忆的文学文本。波特在书中花了很多篇幅刻画人们在战争的氛围中迎接瘟疫的情绪:“有人说一团奇怪的油污漂浮在波士顿港口……然后是头痛和呕吐,医院挤满了人,失去意识,在生与死之间几乎不可言明的平衡时刻,然后慢慢恢复健康……”在结尾处,波特道出战争与瘟疫更为细腻的关联:“不再有战争,不再有瘟疫,只有大炮声停止后茫然的静寂”。

尽管《灰色马,灰色的骑手》比海明威等人的作品都深入地帮助人们记忆了西班牙流感,但它并未被视作同等重要的作品,而波特也并未成为一个女性的文学偶像,克罗斯比在此评述:或许自亚里士多德时代起,男性学者就已宣布女性的智力成果无足轻重。从战争中捕捉流感的记忆这种迥异于男性作家的视角的存在,或许还有更深层的道理。正如当时《纽约时报》的一篇评论所说,在如此残酷的战争面前,人们都需要或多或少地置生死于度外,因为“死亡本身已经如此令人熟悉,甚至无关紧要。而勇气成为一种共同的特质,恐惧即使存在,也比以前更少地被表达出来”。克罗斯比还提到,战争讣告栏中大面积出现的战死的男性壮年名字,也让人们在面对死于流感的大量青年人时显得更加麻木——“两种讣告栏甚至可能混为一体”。

《灰色马,灰色的骑手》,凯瑟琳·波特 等著,上海译文出版社1997年版。

战争隐喻与人的恐惧:

人对流感的感知如何被改写?

写作过《人类大瘟疫》等畅销书的医学史学者马克·霍尼斯鲍姆(Mark Honigsbaum)也在《流感大历史》中有相近的论述。他并不认为这场流感在历史记忆中是完全“被遮蔽”的,相反,作为他命名的“传染病中的斯芬克斯”,流感并不会像天花这类传染病一样给人的身体留下可见的痕迹与历史的“在场证明”,这种“无定形”的特征非常适合成为一种隐喻,而政治对隐喻的利用则会相当大程度上改写人们的记忆方式。

于是,即便英国人在1918年5月底就已经了解到西班牙流感,但不论是《每日邮报》这类大众媒体,还是《柳叶刀》这种医学期刊,在当时都并未聚焦到这场流感的严重性,这背后当然有复杂的原因。在战争的背景下,疾病被媒体、广告商刻画为军事攻击(比如空袭平民的齐柏林飞艇)。再加上当时对于微生物威胁的种种前现代理解依然完全没有褪去,流感的情绪解释又十分流行。这些因素结合起来,使得动员民众保持坚忍、遏制恐惧不仅成为应对西班牙流感的需要,更是应对战争的需要。

不过讽刺的是,轻视流感的宣传迎合了这种需要,却很快面临一种话语困境:一方面,国家需要劝导平民乐观,避免因过度恐惧而感染病毒,另一方面,不断攀升的感染数字和日益严重的病情使得更严格的卫生措施的实施迫在眉睫。从当年的10月开始,包括《泰晤士报》在内的报纸开始关注疫情的严重性,但错过黄金的防疫时间也让英国付出了惨重的代价。

霍尼斯鲍姆特别关注到战争诗人威尔弗雷德·欧文的个人事迹。1918年6月24日,正在前线服役的欧文给母亲写了一封信,信中称“一定要和这封信保持距离!看完了一定要消毒,因为我所在的营地里有三分之一的人都感染了西班牙流感!”不过,若结合上下文,会发现欧文这种看似惊慌的论调实则是反讽:“因为这种事已经司空见惯”。结合前面对流感的战争隐喻的研究,霍尼斯鲍姆认为欧文在进行一种反恐惧气质的表演。霍尼斯鲍姆试图指出,当传染病与一种战争的隐喻相结合,抑制恐惧与歇斯底里的需求不仅成为宣传话语维持社会稳定的需要,也改写着人们对疾病本身的感知和记忆。

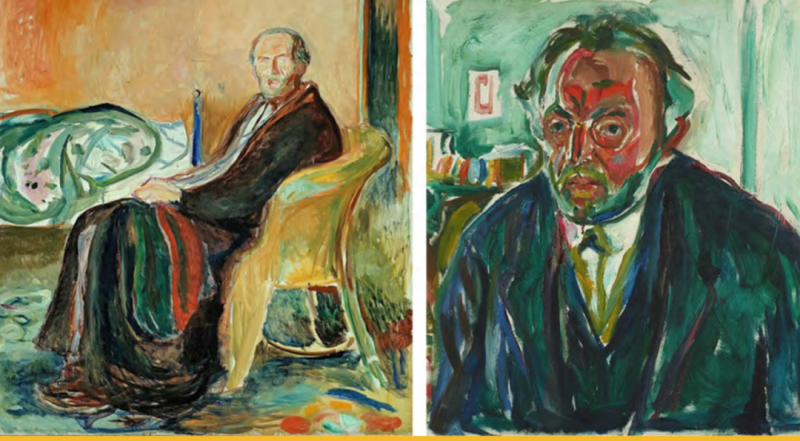

爱德华·蒙克的两幅作品:《西班牙流感时的自画像》《西班牙流感后的自画像》。

在私人叙事中重建公共记忆

2022年,霍尼斯鲍姆在一篇反思新冠疫情的文章中指出,流感的大流行会面对经常性的记忆难题,因为它很难被嵌套入一种道德叙述中:谁应该为此负责?谁又应该充当一个被谴责的对象?虽然这有些现实和残酷,但对于习惯于采用最简路径来记忆历史的人类来说,这种正邪二分的叙事是最适宜的。

这一点,陈学仁在研究1931年长江水灾的时候同样也指出过,引起人们对灾难的遗忘的,很有可能就是这种“找不到债主”的状况:对于1938年和1954年的长江水灾,人们很容易知道“谁该负责”,但1931年的武汉,“没有人炸毁堤坝淹没土地,也没有军队在洪水范围中前进”。《卫报》2021年的一篇专栏文章同样也指出过,不论是1918年的西班牙流感,还是新冠疫情,流感永远“不分青黄皂白地影响全体人群”。和艾滋病这类传染病不同,艾滋病记忆在媒介和历史叙事中的强化相当大程度上依赖于对群体间边界的建立、对某个群体的污名化。“一个具有社会道德判断的故事常常会因此被讲述”,而流感常常缺乏这点,这有时候反而不利于被记忆。

《龙王之怒:1931年长江水灾》,[英]陈学仁 著,光启书局,2023年4月。

除此之外,克罗斯比还在书中指出了一个导致人们对流感健忘的可能因素:当人们需要记忆的受难人数过于庞大的时候,常常也会对数字感到麻木,就像1921年《泰晤士报》的一篇社论说的那样:“这场灾难是如此之大,如此之普遍,以至于我们的大脑被恐怖淹没,拒绝承认它”。

当然,这些人类记忆的特质也并不仅限于记忆1918年的流感,刚刚接近走出新冠阴影的我们也正在面对“失忆”的风险。ABC新闻采访的圣路易斯华盛顿大学医学院精神病学系的珍妮弗·霍尔扎尔 (Jennifer Holzauer)同样也指出,在漫长疫情中经受的持久创伤可能会让人回避记忆。纽约州立大学石溪分校研究记忆社会传播的苏帕纳·拉贾拉姆 (Suparna Rajaram) 则认为,诞生于信息时代的新冠疫情夹杂了超载的信息,给人们的认知形成了很大的负担,我们的大脑需要对“口罩”“社交距离”“超级传播者”“奥米克戎”“德尔塔”等等事物进行编码,还需要去辨认层出不穷的假消息。“你拥有的信息越多,你就越难在记忆中捕捉事情”。

不过,新冠疫情中并不止存在有信息超载的现象,人们也在生活的另一面经历着信息单调:因为隔离政策禁足在家几乎成为一种全球性的体验。“当每天人们面对的景观、要做的事情非常相似,一遍又一遍发生时,它们更难被回忆起来”,奥胡斯大学自传体记忆专业心理学教授多尔特·伯恩森 (Dorthe Berntsen) 曾对《华盛顿邮报》表示。约翰·霍普金斯大学的研究同样显示了这点,克里格艺术与科学学院心理和脑科学助理教授珍妮丝·陈(Janice Chen)就表示,“当每天都有很多重叠的元素时……例如在同一个房间,有相同的例行公事,与相同的人交谈,有关这些事件或日子的记忆会相互干扰,使记忆变得更糟。独特事物的减少会影响触发你对某一特定日子的记忆。”2021年也曾有一份在网络上流传的研究显示,新冠疫情对人们的时间感知和记忆力产生了影响。

英国伦敦“国家新冠纪念墙”。图源:英国国家新冠纪念墙官网。

这些对新冠疫情“记忆风险”的警告值得我们在未来很长一段时间里重视。客观来说,数字时代为人们强化记忆提供了更多便利的手段,发达的媒介让我们记录事件的方式更多样,重要的是,更多元的行动者也能参与到历史记忆的书写当中。在有关1918年大流行的记忆中,克罗斯比之所以特别需要提到凯瑟琳·波特的《灰色马,灰色的骑手》,也是因为他看中其具有的“私人性”。他说,无论是查阅“一战”的历史记录、流行杂志还是军事回忆录,美国人都不曾理会流感,“但如果转向私人叙事,转向那些无权无势者的自传,转向1918年秋天在朋友或者夫妻之间的信件,那么很明显,美国人确实注意到了,生活轨迹改变了。”

通过重视私人叙事建立公共记忆的努力一直在进行,2020 年 4 月起,历史英格兰组织就呼吁英国公民在其官方网站和社交媒体上分享他们的个人封锁经历并进行征集。联合国教科文组织的网站从2020年起也持续更新一些完善新冠疫情公共记忆的举措,包括用在线工具为每个人自己认为具有历史意义的黑白照片着色,强化记忆。美国密尔沃基冠状病毒数字档案馆和日本关西大学冠状病毒档案馆也都有帮助公众参与记录私人记忆的尝试。对于新冠疫情这个21世纪新的“传染病斯芬克斯”,抵御遗忘可能是一项每个人都应参与的长期事业,正如霍尼斯鲍姆所说:“记忆是一个持续的过程,需要每一代人去更新。避免COVID19(新冠)的记忆遭遇与西班牙流感同样命运的最佳机会,是现在就开始这一进程。”

参考文章链接:

1. History suggests we may forget the pandemic sooner than we think

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/29/history-forget-pandemic-spanish-flu-covid

2. Why we don’t remember pandemics

https://engelsbergideas.com/notebook/why-we-dont-remember-pandemics/

3. Science of forgetting: Why we’re already losing our pandemic memories

https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/03/13/brain-memory-pandemic-covid-forgetting/

4. Why people may be forgetting their COVID pandemic memories

https://abcnews.go.com/Health/people-forgetting-covid-pandemic-memories/story?id=97996741

5. How and Why the Coronavirus Pandemic Might Be Messing with Your Memory

https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/mental-health/pandemic-memory-loss

6. How will Covid-19 be remembered? Making Use of Arts & Technology to make the past more accessible

https://www.unesco.org/en/articles/how-will-covid-19-be-remembered-making-use-arts-technology-make-past-more-accessible

7. The 1918 Flu Faded in Our Collective Memory: We Might 'Forget' the Coronavirus, Too

https://www.scientificamerican.com/article/the-1918-flu-faded-in-our-collective-memory-we-might-forget-the-coronavirus-too/

8. You’ll Probably Forget What It Was Like to Live Through a Pandemic

https://www.vice.com/en/article/5dmxvn/what-will-we-remember-from-the-coronavirus-covid19-pandemic

9. People, Not Science, Decide When a Pandemic Is Over

https://www.scientificamerican.com/article/people-not-science-decide-when-a-pandemic-is-over1/

10. How will we remember COVID-19?

https://www.politico.eu/article/coronavirus-history-lesson/

撰文/刘亚光

编辑/李永博 王铭博

校对/赵琳

大家都在看

-

20根肋骨同时折断?揭秘人类分娩为何最痛 哎呀,姐妹们,今天咱们聊点扎心的。生过孩子的都懂,产房里那滋味,真是谁生谁知道——宫缩一起来,就跟肚子里的零件被重新组装似的,疼得人恨不得抓着床头做引体向上。没生过的可能也听过那句“相当于同时折断20根 ... 人类之最12-18

-

雅尔塔会议的位置不是随便坐的,谁的地位更高,贡献更大一目了然 1945年雅尔塔那张合影,斯大林为何乖乖坐侧边?只因罗斯福身后那张天价账单一九四五年2月,克里米亚的寒风里,一场决定世界命运的会议刚散场。作为东道主,那个被称为“钢铁之人”的斯大林,竟然乐呵呵地坐在了侧座 ... 人类之最12-17

-

教育孩子应该了解的世界之最 教育孩子应该了解的世界之最了解“世界之最”是孩子们认识世界、拓展视野的绝佳方式。这些记录不仅有趣,更蕴含着地理、历史、生物和科技等多学科知识。以下为您梳理了多个领域的“世界之最”,帮助孩子在轻松愉快的 ... 人类之最12-15

-

他一生没写过字却用马蹄在欧亚大陆刻下人类史上最庞大的标点符号 成吉思汗:一位以草原为稿纸、以铁骑为刻刀的文明断句者1206年,斡难河源头。九脚白纛猎猎作响,风卷起苍狼图腾旗上未干的血渍。铁木真被推举为“成吉思汗”,意为“海洋般辽阔的君王”。可真正震撼历史的,并非这个 ... 人类之最12-15

-

人类最珍贵的品格是什么? 探寻人类最珍贵的品格:照亮心灵的璀璨之光在人类文明的漫漫长河中,无数品格如繁星般闪耀,它们构成了人类独特的精神世界。那么,人类最珍贵的品格究竟是什么呢?这是一个值得我们深入探讨的问题。善良——温暖世界 ... 人类之最12-13

-

一曲霓裳尽风华 京剧包拯脸谱川剧包拯脸谱秦腔包拯脸谱昆曲《牡丹亭》生媛媛扮演杜丽娘2020年10月23日,习近平总书记在给中国戏曲学院师生的回信中指出,“戏曲是中华文化的瑰宝”。瑰宝,既指奇珍异宝,又指珍贵的精神财富,还指能 ... 人类之最12-12

-

成吉思汗不是只会射雕的猛男而是人类史上最牛的创业CE0 那个让欧洲人听见名字就哆嗦、被西方史学家称为“上帝之鞭”的男人:成吉思汗!骑着蒙古马、弯弓射大雕 一路狂飙灭国四十个打到多瑙河边,吓得教皇连夜写信求和他靠的是一套超前800年的管理系统+人才机制+品牌营销+ ... 人类之最12-12

-

以军枪杀跪地投降者,内塔尼亚胡“最道德”言论,沦为国际笑话 “全世界最有道德的军队”,我以前差点就信了,直到看见那段让人心脏骤停的视频。那两声枪响,撕碎了什么那段视频,没有任何配乐,画质也谈不上高清。但它带来的窒息感,比任何恐怖片都真实。两个巴勒斯坦年轻人,面 ... 人类之最12-09

-

华沙之跪:那一刻,唤醒人类良知的深沉忏悔 在这个世界上,最动人的画面,往往不是华丽的辞藻,也不是强烈的口号,而是那些发自内心、用行动表达的真诚。二战的阴影还未散去时,欧洲的土地上弥漫着仇恨、痛苦与沉重的记忆。而在这些记忆中,有一幕,像一束穿透 ... 人类之最12-08

-

爱情之花——永恒的主题,人类最宝贵最灿烂的灵魂绿宝石 她曾迷恋丈夫的浪漫和激情,一场重病让她明白:激情型爱情是婚姻的滑稽戏。晓月把药片丢在床头柜上,发出清脆一声。她终于明白了,电影里的爱情都是骗人的,那些轰轰烈烈的“春蚕到死丝方尽”的誓言,在婚姻里只剩下 ... 人类之最12-07

相关文章

- 华沙之跪:那一刻,唤醒人类良知的深沉忏悔

- 揉耳通经络!大雪节气养生从头暖到脚

- 爱情之花——永恒的主题,人类最宝贵最灿烂的灵魂绿宝石

- “人类最惨一年”是哪一年?公元536年称第二,没人敢称第一

- 南京大屠杀:三十万冤魂的泣血呐喊,揭开人类文明最黑暗一页

- 华沙之跪:一位德国总理的忏悔与人类良知的呼唤

- 【人体奥秘04】大脑:你那1.5公斤重的“宇宙”

- 人体:宇宙间最精密的智能体

- 篝火旁的裂痕:人类社会最初阶级的诞生之路

- 人类历史上非常烧脑的5大悖论,你曾考虑过这些问题吗?

- 孔子最伟大的思想是什么

- 人类与AI的“终极屏障”,或许就藏在“此时此刻”

- 人类战争史上最离谱的5次翻盘,第4个像开了挂

- 从文艺复兴到现代,艺术史上最动人的慈颜

- “数学之王”高斯:天才少年如何用智慧改写人类科学史?

- 稻粟之歌:粮食之祖的种植与传承,书写人类生存的诗篇

- 这项人类最不起眼的一种能力,却是AI永远的短板?

- 这项人类最不起眼的一种能力,却是 AI 永远的短板?

- 凡尔登战役:毒气、炮弹、绞肉机——人类历史上的血腥炼狱

- 字里行间的奇迹:人类文明的“符号”狂想曲

热门阅读

-

关于男人的15个世界之最,最长阴茎达56厘米 07-13

-

东方女性最标准的乳头(图片),看看自己达标吗 07-13

-

人体器官分布图介绍 五脏六腑的位置都在哪 07-13

-

木马刑是对出轨女性的惩罚 曾是满清十大酷刑之一 07-13

-

熙陵幸小周后图掩盖性暴力 至今保存于台湾博物馆 07-13

-

包头空难堪称国内最惨案件 五名遇难空姐照曝光 07-13

-

2022中国最新百家姓排名,你的姓氏排第几? 03-26

-

好玩的绅士手游有哪些?2022十大绅士游戏排行榜 10-18