不同角度了解经济危机,危难关头华尔街精英们该如何自保?

2

亨利·保尔森的宅邸位于华盛顿特区西北部,四周树木繁茂,环境宜人。此时,他正焦急地在客厅里踱步,手里还一直握着手机。这一天是复活节也是星期天,到这天为止,贝尔斯登已被收购整整一个星期了。

保尔森曾答应妻子温蒂抽空一起去石溪公园(Rock Creek Park)骑车兜风。石溪公园是一片将首都华盛顿一分为二的公共绿地,离保尔森家不远。

整个周末温蒂都在生保尔森的气,因为他总在不停地打电话。

“求你了,就一小时。”温蒂试图劝他到屋子外面去转转。保尔森终于同意了,这是一个多星期来他第一次试着暂时忘掉工作。

可电话又响了起来。

财政部长拿起电话听了一会儿,厌恶地说:“我听了想吐!”

电话是杰米·戴蒙从摩根大通总部8楼的办公室打来的。戴蒙的办公室位于曼哈顿中城,俯瞰着派克大街(Park Avenue),室内墙壁镶嵌着木板以做装饰。戴蒙刚刚告诉保尔森一条令人不快的消息:他已经决定修订与贝尔斯登每股2美元的交易价格。根据修订后的条款,贝尔斯登的股价将提高到每股10美元。

保尔森对这一消息其实并不感到意外。整整一个星期,保尔森每天都会不停地给戴蒙打电话,数次打断戴蒙在跑步机上的慢跑晨练。通过这些电话沟通,保尔森已预感到摩根大通会加价收购贝尔斯登。摩根大通收购贝尔斯登的交易宣布后,保尔森和戴蒙都很担心那些心怀不满的贝尔斯登股东会否决该项交易,抵制其低价出售。真要出现这样的情况,贝尔斯登又要重新面对乱局了。

不过戴蒙的决定还是让保尔森措手不及。保尔森曾预想,如果戴蒙真要提高收购价格,每股最多不过加几块钱,最高到8美元也就到顶,绝不会提高到两位数。

“那比我们之前说好的要高多了。”保尔森用他特有的粗哑嗓音对着电话低声说道,他感到一时难以接受这个消息。一周前,戴蒙表示准备以每股4美元的价格收购,保尔森当即要求他压低价格:“我觉得每股价格2~3美元比较合适。”事实上,如果政府不对其290亿美元的负债提供担保,贝尔斯登早就破产了。保尔森可不愿因为救助他那些华尔街的老朋友而被人诟病。

“我不明白它们怎么还会值那么多。”保尔森对戴蒙说。

到目前为止,除戴蒙外,没人知道低廉价格背后有美国财长的影响力,保尔森也不想让人知道。像大多数保守派一样,他仍然尊崇“看不见的手”这一被普遍认同的准则,根据新古典经济学的主张,政府干预最好还是列为最后手段。

作为一位前首席执行官,保尔森完全理解戴蒙的立场,他同时希望市场能很快重新恢复平静,毕竟市场恐慌已持续了一个星期。每股两美元的收购价公布后,贝尔斯登的股东及员工已经要揭竿而起了,他们威胁不仅会搅黄这笔交易,还会搅乱整个市场。与此同时,戴蒙也发现仓促中拟定的并购协议中存在一个明显失误:贝尔斯登的股东可以投票否决这笔交易。即便如此,摩根大通仍要为其全年的交易作担保,摩根大通实际上是被套住了。戴蒙将这一失误归咎于他的律师事务所——沃切尔·利普顿·罗森·卡茨律师事务所[6]。

戴蒙专门召开了一次会议,向贝尔斯登的员工解释该笔交易。戴蒙向保尔森详细描述了埃德·莫德沃(Ed Moldaver)在那次会上是如何公开嘲笑挖苦他的。埃德·莫德沃是一名在贝尔斯登工作多年的经纪人,在戴蒙看来他简直是混蛋。“这可不是什么奉子成婚,”莫德沃在数百名贝尔斯登员工面前皱着眉头说,“这更像是一次强奸。”

保尔森向戴蒙透露,他自己在华盛顿也感受到类似的抵触情绪。因为大部分政府人士都认为:华尔街人士大都贪婪而且薪酬过高。一提到救助这些人就如同提到加税一样令他们反感。保尔森坦言:“其实我承受着来自各方面的压力。”

更糟糕的是,这一年要举行总统换届大选。星期一,也就是贝尔斯登并购交易公布一天后,民主党候选人、参议员希拉里·克林顿(Hillary Clinton)就对救助提出批评,她甚至把布什政府对贝尔斯登的救助与伊拉克问题联系起来。当时希拉里在民意测验中占据微弱优势。

众议院金融服务委员会主席巴尼·弗兰克(Barney Frank)也同样尖刻,他借这笔交易来控诉保尔森的顶头上司——布什总统。“这些年来,共和党推行放松管制政策,缺乏对迅速发展的新型金融工具的监管,这些都让他们把大部分经济体变成了人质,”弗兰克抱怨道,“而无论是否愿意,我们都必须支付赎金。”

民主党和共和党都在攻击救助计划,这是极少数能让两党达成共识的事情之一。不过共和党对其痛恨不已的原因是多方面的。共和党保守派人士始终相信市场会自动解决一切问题,政府采取的任何干预措施必定让事情更加糟糕。他们引用希波克拉底[7]的《论流行病》说:“首先,不要伤害!”但现在这种史无前例的毁灭性灾难却也是资本主义制度不得不付出的沉重代价。与此同时,共和党温和派被选民的种种抱怨所淹没,不堪其扰。这些选民不理解,那些毁了他们养老金计划的家伙们凭什么还能享用纳税人的血汗钱。

所有人都把政府的行为称作“救市”——这是保尔森痛恨听到的一个词,他认为自己在努力挽救美国经济。“救市”这个词应该从字面意思来理解,即从一条正在下沉的船里向外淘水以拯救这条船,而不是指施舍。保尔森不明白华盛顿为什么就没一个人能看出两者之间的差别。

然而,保尔森已感觉到,无论对时局的预测多么准确,只要实施救助,就一定会惹来麻烦。布什总统虽然在公开场合表示赞同贝尔斯登收购案,还表扬了保尔森,但私底下他并不高兴。总统明白救助很有必要,但同时他也明白这一行动必将被政治化。尽管很清楚答案是肯定的,他还是向保尔森发难:“这会让我们全完蛋,不是吗?”

保尔森非常了解布什总统在这个问题上的立场。就在贝尔斯登交易前的那个星期三,保尔森整个下午都在总统椭圆型办公室,为总统将于星期五在希尔顿饭店向纽约经济俱乐部发表的演说稿提意见。布什在发言稿里声称,政府绝不会实施救助。

保尔森一边浏览着发言稿,一边说道:“可别那么说。”

“为什么?”布什问道,“我们不会实施救助的。”

保尔森向他透露了坏消息:“虽然听起来很糟糕,但恐怕你必须实施救助。”

总的说来,现在局势已发展成了保尔森所经历的最糟糕的一场梦魇。经济已经变成了一场带有政治色彩的足球赛事。事关他的声誉,而他却被华盛顿的游戏规则牢牢束缚着。

2006年春,亨利·保尔森两度拒绝出任美国财政部长一职。保尔森大学一毕业就在国防部工作,之后又为尼克松政府工作了多年,因而非常了解华盛顿的运作机制。所以,他完全了解担任美国财长所暗含的风险。“我会在这里倒下,也将再不能与这些人共事。我会声名狼藉地离开,看看人们都是如何评价斯诺和奥尼尔的吧。”约翰·斯诺(John Snow)和保罗·奥尼尔(Paul O'Neil)是保尔森的前任,他们初到华盛顿时均被看作各自领域的奇才,但最后都黯然离开。

苦苦思索数月后,保尔森决定拒绝出任财长。他已经拥有世界上最棒的工作:在华尔街最受尊崇的机构——高盛担任首席执行官。作为公司行政总裁,保尔森周游世界。他把大部分注意力投向中国,在中国,他已经近乎是非官方的美国资本主义大使,与包括美国国务卿康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice)在内的华盛顿任何一位官员相比,他与中国领导人建立的关系都更为深厚。

布什总统新任白宫办公厅主任乔舒亚·博尔滕(Joshua Bolten)竭力促使保尔森加入总统班子。博尔滕说服布什总统,使他确信保尔森与中国之间的紧密联系会成为巨大优势,因为随着经济快速发展,中国在地缘政治方面的重要性日益突出。从工作经历来说,博尔滕十分了解保尔森。博尔滕也曾为高盛效力,20世纪90年代曾为高盛在伦敦开拓业务。乔恩·科尔津(Jon Corzine)领导高盛期间,他还做过一阵行政总管。

但在劝说保尔森或保尔森家族接受财长一职问题上,博尔滕却没能取得任何进展。尽管2004年他是布什的“先锋队员”——这个称号专指为总统连任竞选筹集超过10万美元资金的人,但因不赞同总统的政治观点,妻子温蒂不支持他。保尔森的母亲玛丽安娜则被保尔森就任财长的想法吓哭了。保尔森的儿子是美国国家篮球协会的官员,女儿是《基督教科学箴言报》的记者,他们也强烈反对父亲更换工作。

还有一位持反对意见的关键人物是保尔森的导师和顾问、高盛集团前主席约翰·怀特黑德(John Whitehead)。里根执政时期,怀特黑德曾在国务院任职。他觉得保尔森接受财长一职的决定将是错误选择。他认为:“这是一届失败的政府,在那儿任职意味着你必须经受很多磨难才能干成点事。”

4月份接受采访时,保尔森驳斥了他是美国财长候选人的言论。他对《华尔街日报》说:“我爱我现在的工作。事实上,我觉得自己拥有一份商业领域最棒的工作。我打算在这里长期干下去。”

博尔滕却仍在为促成此事而努力。4月底,保尔森接受了与布什总统会面的邀请,但高盛首席职员、曾在里根和布什两届政府中为詹姆斯·贝克(James Baker)工作过的约翰·罗杰斯(John F.W. Rogers)向保尔森强烈建议:除非准备接受这项工作,否则不要与总统见面。“你不要去和总统探讨工作的事。”他对保尔森说。罗杰斯的意见不容置疑,于是保尔森尴尬地给白宫打电话,为不能履约表示歉意。

不过由于当时中国国家主席胡锦涛恰巧来访,保尔森和妻子后来还是出席了在白宫举行的午宴。

餐后夫妇俩一起散步,途经财政部大楼时,温蒂转向保尔森。“我希望你不要因为我的缘故拒绝这份工作,”她说,“你要是真想做的话,我没意见。”

“不,我不是因为你才拒绝这项职务的。”

不过无论保尔森表现得多不情愿,其他人仍然认为他现在的想法不会是最终决定。罗杰斯对保尔森的态度表示怀疑,他认为自己的上司内心想接受这份工作。5月第一个星期天的下午,罗杰斯在位于乔治城的家中苦恼不已,他怀疑自己给保尔森出了馊主意。犹豫良久,他终于拨通了博尔滕的号码。“我知道保尔森拒绝了你的提议,”他对博尔滕说,“不过如果总统真的需要他,你应该再试一次。”

于是,博尔滕给保尔森又打了电话。这时保尔森认为自己之所以拒绝,实际上是出于对失败的恐惧。他在高盛一向以“直面困难”著称,现在是不是想在困难面前当逃兵呢?

保尔森是一名虔诚的基督教科学派信徒。与大多数信徒一样,他非常赞赏玛丽·贝克·艾迪(Mary Baker Eddy)的文章。玛丽试图重新恢复早期基督教对精神疗法的重视,并于1879年在波士顿创办了第一所基督教科学派教堂。“恐惧是疾病的根源,”她写道,“必须驱散恐惧,为上帝重建平衡。”

保尔森刚挂上博尔滕的电话,就接到共和党幕后操纵者詹姆斯·贝克的电话。此时保尔森对就任财长一事想法有所改变。贝克向保尔森透露:自己已向布什总统说明保尔森是目前财长一职的最佳人选。这番话让保尔森很受用,他向贝克表示,自己会再认真考虑这个提议。

莎莉集团(Sara Lee)首席执行官约翰·布莱恩(John Bryan)是保尔森的老朋友,也是高盛董事。保尔森在芝加哥做投资银行时,他就已是保尔森的客户。布莱恩告诉保尔森:“保尔森,生活不是一次彩排。你不会想在80岁闲坐时告诉孙子孙女们,曾有人请你做美国财长吧。你应该告诉他们你曾是美国财长!”

5月21日,保尔森最终接受了财长一职。按照相关程序,白宫要在随后一周内对他进行背景核查,之后再向外界公布任命。保尔森面临尴尬局面:一方面他仍要参加高盛合伙人年会,另一方面他还不能让人知道他辞职了。颇具讽刺意味的是,年会客座演讲者正是伊利诺伊州新当选的参议员巴拉克·奥巴马(Barack Obama)。媒体仍在猜测保尔森是否会加入政府部门,保尔森的同事就更不知情了。整个年会期间,他一直躲在酒店房间里。

华尔街有两种银行家:一种是圆滑的推销能手,他们靠才智和魅力获得成功;另一种人靠的则是斗牛犬般坚持不懈的顽强意志。保尔森属于后者,白宫很快也认识到了这一点。在正式接受财长职位前,保尔森要求解决几个关键性的细节问题。在高盛32年的职业生涯教会了他如何达成最有利的交易。他要求获得书面保证,确保财政部在政府内阁中享有与国防部和国务院同等的地位。他明白,在华盛顿,最关键的是接近总统,他也无意做一个无关紧要的小职员:虽会被召集参与讨论总统的想法,但华尔街的行政总裁们可不会回他电话。他还设法让白宫同意把国家经济委员会一些会议的举办地点设在财政部大楼中,该委员会由保尔森在哈佛商学院的同学阿兰·哈伯德(Allan Hubbard)领导,副总统迪克·切尼(Dick Cheney)也亲自参会。

为避免将来受到要他采取有利于前雇主的种种建议的干扰,保尔森主动签署了一份内容广泛、总计6页的“道德”契约,规定其在整个任期内不得染指任何与高盛相关的事务。他的声明远远超出通常情况对政府官员提出的“一年期”要求。“为审慎起见,在我就任美国财长的整个任期内,凡与高盛集团相关的任何活动,我都不再参与,”他在一封类似契约的信中写道,“我相信,这些举措将确保我在履行美国财长职责过程中,在任何情况下都会避免发生利益冲突。”实际上,高盛的影响力已渗透到了华尔街的方方面面,这样的声明不可避免地会妨碍保尔森行使权力。此时,他根本没料想到日后会拼命努力摆脱自己给自己套上的枷锁。

此外,保尔森必须出售323万股、约合4.85亿美元的高盛股份。他还不得持有在高盛基金的投资,高盛基金持有中国工商银行的股份,回报颇丰。根据美国新的税收服务法则,转入政府部门工作的企业管理人员在出售股份时不必缴税,保尔森因此节省了1亿多美元的税金,这也许是他最划算的交易之一。不过金融危机爆发前数月,高盛股票上涨不少,他为此甚感懊恼。2007年10月,高盛股票涨到每股235.92美元,而他出手时仅为每股142美元。

2006年5月30日,保尔森被正式任命为美国财长。7天后,《华盛顿邮报》刊登了他的简介,开头这样写道:“在本届政府任期仅剩两年半的时间里,亨利·保尔森,这位由布什总统提名的美国财长或许没有多少机会在经济事务上施展拳脚了。”

没有什么比这更能强烈地激起他那种像买错了东西一样总有点后悔的感觉,不过也正是这种情结激励着他去直面挑战。

以华尔街的常规标准看,保尔森是华尔街金融巨头中的异类。他从小在芝加哥郊外一个农场长大,曾是鹰级童子军,是一个性格直率的美国中西部人。他和妻子温蒂从不愿在卡内基山(Carnegie Hill)过富豪生活,一心逃避曼哈顿的社交生活,尽量晚上九点前就上床睡觉。他们很喜欢在中央公园观鸟,温蒂有时会替自然保护协会进行早间巡视。他们居住的两居室公寓面积约110平方米,毗邻中央公园。作为华尔街收入最高的高管之一,这样的公寓应该是很低调的住所了。保尔森戴着一块塑料运动手表,他想花钱的念头总会被温蒂及时制止。温蒂的父亲曾是一位海军陆战队军官,节俭一直是这位岳父奉行的根本准则。有一天,保尔森从波道夫·古德曼时尚精品店买了件山羊绒外套,想更换掉一件他已经穿了10年的旧外套。“你买件新外套做什么?”温蒂问他。第二天,保尔森又把新外套退了回去。

尽管为布什总统筹集了巨额资金,保尔森并没有共和党强硬派的作派。作为一个铁杆环境保护主义者,保尔森只拥有一辆丰田普锐斯汽车。2006年,他将高盛在南美洲火地岛(Tierra del Fuego)上拥有的约2 750平方公里土地捐赠给了野生动物保护协会。这一举动给他带来许多负面报道,也使高盛股东心痛不已并对他严加痛斥。保尔森是国际野生生物保护协会主席,他的儿子恰巧也是该机构的一位顾问。虽然捐赠事件在当时没得到任何人的理解,但公司还是将这块生态易遭破坏的南美土地视做抵押贷款违约组合的一部分。

保尔森总能不负众望。他身材匀称,身高1.85米,体重75公斤,曾是常春藤联盟达特茅斯学院的阻截队员。凭借在运动场上的凶猛表现,他赢得了“锤子”和“铁锤亨利”的绰号。不过与寻欢作乐的队友们不同的是,他在兄弟会冰箱里放着橘子汁和姜汁啤酒,在啤酒派对上他只喝这两样东西。他初遇自己未来妻子温蒂时,她还在卫尔斯利女子学院读书。希拉里·罗德姆(Hillary Rodham)[8]是她的同学,从某种意义上说,希拉里是温蒂的竞争对手。温蒂是1969级班联会主席,希拉里则是学生团体主席。1968年,保尔森以优等生身份从达特茅斯毕业,主修专业是英国文学。

1970年,保尔森从哈佛商学院毕业来到华盛顿,那时他连一套正式西装都没有。凭借达特茅斯一位教授给他写的推荐信,保尔森找到给助理国防部长做助手的工作。他很快在工作中展现出了超强的能力,也正是这些能力使他日后成了高盛的一名高效推销员。仅仅过了两年,保尔森就被提拔为白宫国内政策顾问委员会副主任。该委员会主任是约翰·埃利希曼(John Ehrlichman),他后来被证实在“水门事件”中充当了同谋,提供伪证,妨碍司法公正。当时,保尔森为财政部及商务部做外联工作。“纵览保尔森从五角大楼一个低级职员晋升到白宫高级官员的历程,你一定会发现:他有非常强的形势预判能力,”保尔森的朋友、高盛前行政主管肯尼斯·布罗迪(Kenneth Brody)回忆往昔这样说道,“保尔森丝毫没被卷入‘水门事件’。”

1973年,温蒂怀了第一个孩子,保尔森急需多赚点钱。他决定不再为尼克松政府工作,离开白宫并积极在金融界找工作——当然,如果这并不意味着他们一定要到纽约生活的话。他参加了芝加哥一些金融公司的面试,在众多接收单位中,他对两家总部设在曼哈顿的金融公司——所罗门兄弟和高盛最感兴趣,这两家公司均在芝加哥设有办事处。高盛合伙人、后来任美国财长的罗伯特·鲁宾(Robert Rubin)、高盛传奇人物格斯·莱维(Gus Levy)以及约翰·怀特黑德都力劝保尔森选择高盛,而且许诺他不必搬到纽约。因此保尔森最终选择了高盛,他当时年薪为3万美元。

1974年1月,保尔森把家搬回到他小时候生长的地方、芝加哥西北部一个人口不到4 000人的小镇——巴林顿山(Barrington Hill)。保尔森从经营珠宝批发生意的父亲手里买了90多亩农场。在父母家门前一条弯曲小路往北一点的地方,他用木头和玻璃建了一座简朴的房子。房屋坐落在一条一公里长的马路尽头,四周环绕着高高的橡树。

在高盛,保尔森被赋予的重任远超过一个初级投资银行家所应承担的职责。高盛高级合伙人吉姆·吉尔德(Jim Gelder)看着保尔森快速后移的发际线说:“你知道的,亨利,我们通常不会让像你这样年轻的小伙子担负如此重任。不过,你看起来要比你的实际年龄老多了。”通过西尔斯公司(Sears)和卡特彼勒公司(Caterpillar)等重要的中西部客户,保尔森迅速证明了自己的价值,他很快被曼哈顿总部视为一颗冉冉升起的新星。1982年,他成了公司合伙人,跻身公司精英团队,拥有获得更多红利的资格。成为负责投资银行业务的联合主管及芝加哥子公司管理委员会的委员后,保尔森每天把大量时间花在电话上,不停地通过语音邮件发出种种指令,他的这种习惯做法渐渐被公司上下所熟知。

然而4年之后,1994年9月,高盛陷入一场风暴。全球范围一次始料不及的利率大幅上升重创公司,使公司当年上半年的利润暴跌60%以上。公司行政主管斯蒂芬·弗里德曼(Stephen Friedman)突然宣布辞职,36名高盛合伙人跟着离开,带走了大量资金和业务关系。

为避免损失扩大,公司董事会任命说话向来柔声细语的固定收益部主任乔恩·科尔津担任董事长。董事们认为保尔森是理想的二号人物人选,因为他不仅能很好地辅佐科尔津,还能向外界传递出一个信息:保尔森所擅长的投资银行业务仍将是高盛核心业务。他们希望科尔津和保尔森会像弗里德曼和罗伯特·鲁宾以及之前的约翰·怀特黑德和约翰·温伯格(John Weinberg)一样成为配合默契的搭档。

整个计划中只存在一个问题:他们都不太看得上对方。

在弗里德曼位于贝克曼的公寓中举行的会议上,保尔森反对在科尔津手下工作,更反对搬到纽约——这么多年来他一直尽力避免迁到那里。科尔津公认在一对一面谈中极富说服力,会后他提议与保尔森一起散散步。

“亨利,再没什么能比与你密切合作更让我高兴的了,”科尔津真诚地说,“我们一定会成为真正的合作伙伴。”不到1小时他们就达成了协议。

保尔森一到纽约就迅速行动起来。几天工夫,他和妻子就看了好几套公寓。备选公寓很快缩减到两个,保尔森到两套公寓快速看了看,把自己的意见用手机告知妻子,就匆匆赶向飞机场。

1994年秋,保尔森和科尔津二人分别作为总裁和首席运营官,整天在世界各地会见客户、看望雇员,他们不知疲倦地忘我工作,努力解决高盛的诸多问题。保尔森还有一项艰巨的任务:削减25%的支出。他们的辛勤付出终于有了回报:1995年,高盛的情况开始好转,1996年和1997年获利颇丰。通过这次危机,科尔津和高盛其他一些高管认识到,未来公司如想抵御种种冲击,就必须学会利用公开资本市场,应用之道就是进行首次公开募股。

但1996年科尔津向合伙人陈述高盛公开上市的理由时,却遭到了强烈反对。当时科尔津对公司并没有足够的控制力。合伙人担心此举会倾覆公司合伙人体制并可能摧毁公司传统文化。

1998年6月,保尔森成为公司的联合行政主管。在他的大力支持下,科尔津最终赢得了胜利:高盛宣布于9月进行首次公开募股。但同年夏天爆发了俄罗斯卢布危机,长期资本管理公司濒临倒闭,高盛的交易损失了数亿美元。此外,根据纽约联储的要求,它还不得不拿出3亿美元对长期资本管理公司实施救助。手忙脚乱的高盛在最后时刻取消了首次公开募股的发售工作。

与保尔森关系密切的朋友都知道,他已厌倦科尔津,厌倦纽约,也厌倦了公司的内部斗争,他正考虑退出公司。然而1998年12月,情况却发生了戏剧性的变化:科尔津的重要支持者罗伊·扎克伯格(Roy Zuckerberg)从高盛的权力机构——执行委员会退休了,该委员会只剩下五名成员:科尔津、保尔森、约翰·塞恩、约翰·桑顿(John Thornton)和罗伯特·赫斯特(Robert Hurst)。由于科尔津背地里与梅隆银行进行并购谈判,高盛董事会越发对他感到失望。

一系列秘密会议在不同地点紧锣密鼓地召开,曾在罗马帝国和克林姆林宫里发生过的政变最终在高盛上演了。董事们说服保尔森留下来管理公司,同时,保尔森和执行委员会的其他三名成员一致要求科尔津辞职。科尔津在获悉这一决定后伤心不已,潸然泪下。

保尔森成了公司唯一的行政主管,塞恩和桑顿则分别担任公司的联合总裁和联合首席运营官,他们都是董事长的后备人选。1999年5月,高盛股票开始上市交易,发售总额为36.6亿美元。

2006年春,保尔森任首席执行官的时间已远远超过自己的预期,他也早已攀登上了事业的巅峰。仅半年时间,保尔森就拿到了1 870万美元的现金红利;2005年,他是华尔街收入最高的首席执行官,总共获得了3 830万美元的报酬。在高盛,他没有遇到挑战者,他亲手挑选的接班人劳尔德·贝兰克梵则在耐心地等待时机。高盛已成为大规模并购交易的首选顾问,此外,它还是主要的商品及债券交易商。高盛在为对冲基金提供服务方面获利颇丰,同时自营私募股权业务也崭露头角。

高盛已成华尔街上竞相效仿的赚钱机器。

保尔森在高盛工作了32年。为适应新的政府生活,他不得不经历一段艰难的调整期。比如,财政部语音邮件系统的内存很小,他无法像在高盛时那样给员工留大段的语音邮件,因此只能打电话。有人建议他使用电子邮件,他却始终用不惯。有些电子邮件会通过保尔森的两名助理转达,保尔森让其中一人专门负责把邮件打印出来。他还很少让保安随行。有些首席执行官身边总有许多保安人员,但保尔森觉得这种做法不过是在向世人显示傲慢自大而已。

财政部很多工作人员都不知道如何去适应保尔森的独特个性,他们去请教罗伯特·斯蒂尔(Robert Steel)。斯蒂尔是财政部副部长,之前也在高盛工作过。大家问他如何才能更好地与他们古怪的新上司进行沟通,斯蒂尔提到了三点:“其一,亨利很聪明,异乎寻常地聪明,他能做到过目不忘;其二,他工作非常努力,令人难以想象地努力,他将是你们所见过的最努力的上司,他也期望你们能够同样努力;其三,享利没有一点情商,他的社交情商为零。这可不是人身攻击,他会在上卫生间时半开着门。”

上任伊始,保尔森邀请了部分员工到他位于华盛顿西北角、价值430万美元的住所去做客。非常凑巧的是,这栋房子过去曾属于乔恩·科尔津。大家聚集在客厅里,从客厅窗户向外看去,满眼都是郁郁葱葱的树木,他们仿佛置身于一片奇幻的森林之中。客厅四周的墙上贴着很多鸟类照片,大部分都是温蒂自己拍摄的。

保尔森正沉浸于热切地向大家介绍自己对公司的一些想法,温蒂想,这样一个炎炎夏日,丈夫竟然忘记给客人们拿些饮料喝,这可真够古怪的。于是,她打断了他们,询问客人们想喝点什么。

保尔森的话头被打断了。他有点心烦意乱地说:“不,他们什么也不想喝。”接着又开始说正事。

不一会儿,温蒂拿来一罐冰水和几只玻璃杯。可老板已经发了话,没人敢喝了。

保尔森接手的是一个混乱的部门。他的前任约翰·斯诺已经被边缘化了,斯诺曾是CSX铁路公司的首席执行官。员工们士气低落,意志溃散,他们感到自己根本不受重用。保尔森认为他能改变这一切。不过出乎他意料的是,财政部真正的工作人员是如此之少,他原以为政府的低效率会使他不得不应对数千名冗员。虽然保尔森如今管理着112 000人,但这对财政领域来说还是远远不够。他觉得自己将不得不招募一些经验丰富的华尔街老手,他们才真正懂得什么叫努力工作。

保尔森离开高盛后一直非常注意与高盛保持距离。他很清楚,每当高盛高管到政府任职,高盛对华盛顿有特殊影响力的阴谋论调就会闹得沸沸扬扬。比如,罗伯特·鲁宾到克林顿政府担任财长,乔恩·科尔津竞选新泽西州的参议员(尽管科尔津是被赶出高盛的)时,都曾出现过这种情形。鲁宾现在就职于花旗,他在保尔森上任前也提醒他要处理好与高盛的关联关系。

保尔森到财政部工作的头几个星期里,经济形势已很糟糕,但没人预料到一场大风暴即将来临。保尔森仍集中精力致力于提升财政部的士气,他走访了一些部门,这些部门都多年未有内阁成员光顾了。他还下令重新装修财政部大楼的地下健身房。保尔森非常重视健身,只要温蒂能够让他放下电话,他就会骑上自行车在华盛顿转一会儿。

保尔森早就对市场情况感到非常担忧。2006年8月17日,在戴维营向总统及其经济班子通报情况时,保尔森就警告称经济危机其实早该发生了。他说:“当大量易燃物堆聚在一起时,情况非常危险,你不知道什么东西很快就会把它们点燃。我们一般每6年、8年或10年就会来一次危机,现在早就超过这个周期了。”

保尔森明确指出,政府必须直面一个严酷的事实:次级抵押贷款市场一片混乱,并且已经开始向其他市场扩散了。贝尔斯登和其他一些机构都深深地被这项业务所拖累,保尔森需要绕开他任职时所签的相关契约,充分行使权力来拯救这些陷入困境的投资银行。传统的商业银行受美国存款保险公司和美联储的保护,可以有效地避免破产;根据相关过渡性计划安排,加入存款保险计划的银行申请破产时,美国存款保险公司和美联储等可以对其进行接管并将其拍卖。但是,对于高盛、摩根士丹利、美林、贝尔斯登和雷曼这样的投资银行,美国存款保险公司则不拥有此类权利。保尔森在一次会议上表示,除非美国存款保险公司也为这些机构提供保险,否则市场将不可避免地出现混乱。

2008年3月27日,上午8点30分,贝尔斯登的廉价出售交易刚过去三天,保尔森与他的副手又聚在一起开会。他刚从几个街区外丽思卡尔顿酒店的运动俱乐部赶回来,他平时常去这个俱乐部健身。他的智囊团,罗伯特·斯蒂尔、詹姆斯·威尔金森(James Wilkinson)、戴维·内森(David Nason)、米歇尔·戴维斯(Michele Davis)、菲利普·斯瓦格(Phillip Swagel)、尼尔·卡斯卡里(Neel Kashkari)等人,全都挤进他那位于财政部大楼三层的办公室里。那里能够俯瞰白宫的玫瑰花园,还能欣赏到华盛顿纪念碑的美丽景色。

办公室的天花板很高,四周墙壁上贴着许多他妻子拍的照片,主角都是些鸟儿和爬行动物。保尔森在办公室一角坐了下来,一些下属坐在蓝色天鹅绒沙发上,另一些则在红木桌子旁站着,办公桌上的4台电脑屏幕还在不停地闪烁着彭博网站数据。

每天早上8点30分,保尔森都要与他的核心团队成员一起开会,只有逢双周的星期五才会停开一次,因为这一天保尔森要和美联储主席本·伯南克一起吃早饭。保尔森本想早上早一点儿开会,不过对于政府工作人员来说,8点30分开会就已经够早的了。核心团队的成员大多年薪为149 000美元左右,如果为私人部门服务,他们应该可以赚得更多。

保尔森一边思索着贝尔斯登收购案,一边来回踱步,最终,他在戴维·内森面前停了下来。38岁的内森是主管金融机构的助理部长,他于2005年加入财政部,是制定居民政策的智囊团成员。内森是共和党人,同时也是自由市场经济的坚定拥护者。在最近几个月的会议上,他一直提醒大家要警惕出现另一个或几个贝尔斯登。内森以及其他财政部官员已经意识到,华尔街的经济自营模式就是个炸药桶。在这种模式中,银行高度依赖其他投资者所提供的隔夜拆借。贝尔斯登已经让他们领教了一家银行一旦要崩溃,会来得有多快。投资者的信心是这个行业的命脉,有一点出现问题的苗头就会导致银行迅速倒闭。但不管情况多危急,内森都坚决反对政府实施救助。

内森认为财政部应该集中精力先解决两个重大问题:首先,要获得授权,引导投资银行经历一场有组织的破产,从而不至于引发整个市场的恐慌;其次,更为紧迫的是要敦促这些银行进行融资。半年来,美国和欧洲的投资银行,如花旗、美林、摩根士丹利等,通过向中国、新加坡和波斯湾地区的国家管理的投资基金(即“主权财富基金”)进行股权融资的方式,筹集了约800亿美元的资本。但这还远远不够,这些银行不得不竭尽全力继续融资。

贝尔斯登的事情似乎已经告一段落了。这天早上,保尔森把主要精力集中在了雷曼身上,他觉得雷曼会成为下一个大麻烦。投资者的注意力或许会被艾琳·卡伦主持的雷曼收益情况的电话会议所转移,但保尔森不会:“他们或许也已经没有偿付能力了。”他冷静地告诉在座的人。他担心雷曼评估资产的方法有问题,评估结果太过乐观;他更担心雷曼无法筹集到资金,实际上,可能一分钱也筹不到。保尔森认为富尔德的决策非常愚蠢,因为富尔德本人便持有200多万份雷曼股票,他因不愿稀释公司的股权而坚决反对融资。

当年保尔森在高盛时,高盛上下普遍对雷曼持有这样一种看法:无论地位还是禀赋,雷曼都达不到高盛的层次。这个看法至今仍深深影响着保尔森。当年,保尔森曾不止一次地称雷曼是“一群暴徒”,不过保尔森也非常欣赏他们勇于进取的公司文化和雷曼银行家们敢做敢为的精神。此外,他们还很忠诚,几乎到了愚忠的地步。

富尔德还有一些特点让保尔森感到极为担忧。例如,富尔德从不惧怕风险,保尔森认为他简直到了不顾身家性命的地步。保尔森在一次内部会议上曾评价说:“他就像是一只猫,有九条命。”1995年初墨西哥发生比索危机,保尔森在高盛的老同事、时任美国财长的罗伯特·鲁宾决定向墨西哥提供援助。保尔森认为,鲁宾此举无意中救了富尔德。雷曼当时在没有进行风险对冲的情况下豪赌了墨西哥比索的走势,而事实证明雷曼的预期是完全错误的。有人指责鲁宾之所以要组织国际援助,实际上是为了尽力拯救高盛,保尔森对当时的这些情况记忆犹新。

在保尔森看来,富尔德与肯·兰贡(Ken Langone)和戴维·科曼斯基(David Komansky)这样的金融家是一类人。这些人经常在曼哈顿的圣彼得饭店大吃大喝,与理查德·格拉索(Richard Grasso)称兄道弟。保尔森曾是纽约证券交易所人力资源和薪酬委员会委员,该委员会曾批准向该所主席格拉索发放1.9亿美元的薪酬。富尔德也是薪酬委员会的一员,兰贡则是委员会的主席。在格拉索的巨额薪酬引起一片哗然之后,保尔森决定想办法把他赶走。在他看来,格拉索不仅贪婪,还很不诚实。当时已声名鹊起的纽约总检察长艾略特·斯皮策(Eliot Spitzer)很快插手此事,对格拉索和兰贡两人都提起控诉。正是从这场斗争开始,保尔森极度憎恶格拉索及其亲信。保尔森非常明白,这伙人为了自己的利益会毫不犹豫地将自己置于死地。

不过,作为美国财长,保尔森必须是一位高明的外交官,他需要与华尔街所有首席执行官保持良好的关系。这些人会成为保尔森的巨大财富,是他在市场上的耳目。如果他需要,他希望能直接从这些首席执行官处获取有关“交易流”之类的最新信息,而不是从财政部工作人员那里获得过时的二手信息(尽管这些工作人员的主要职责就是把这些事情搞清楚)。

2006年夏天,保尔森上任一个月就亲自给富尔德打了电话。当时富尔德正和一个朋友在太阳谷打高尔夫球,他在太阳谷有一套房子。富尔德正打算在第七洞发球时,手机响了起来。虽然高尔夫球场不允许使用手机,他还是接了电话,也没人对此提出异议。

“我知道这个电话会让你感到意外,”保尔森开口道,“你我多年来一直努力置对方于死地啊。”

富尔德大笑起来,能被保尔森看作一个势均力敌的对手,他感到很得意。

“我希望今后能经常给你打电话,”保尔森继续说道,“聊聊市场、交易、竞争,了解一下你关心的事。”

富尔德对保尔森的姿态感到满意,保尔森后来从他那里了解到很多事。那次通话后,他们保持了密切联系。保尔森非常重视富尔德提供的各种市场信息,当然,他也会与富尔德分享他对市场的看法,他的观点被富尔德看作是对市场的官方权威解读。保尔森当年担任高盛首席执行官时,曾不遗余力地辱骂、诋毁富尔德,可现在让保尔森感到意外的是,他发现富尔德不仅颇有个人魅力,而且极富实干精神。虽然保尔森还不能百分之百地信任富尔德,但他知道两人可以共事。

鉴于当前特殊的市场环境,两人已经好几次在电话中斗智斗勇了,接下来这个电话更是如此。

保尔森在早间会议接近尾声时,向下属们布置了一系列任务,其中之一是敦促尼尔·卡斯卡里和菲利普·斯瓦格尽快完成他们已着手撰写的危机应对白皮书草案,其主要内容是如果金融体系开始崩溃,政府应该如何进行救援。

散会时,保尔森把罗伯特·斯蒂尔留了下来,和他讨论起自己的想法。保尔森说:“我打算倚重富尔德。”

一小时后,他的助理克里斯托·维斯特(Christal West)帮他接通了迪克·富尔德的电话。

“迪克,”保尔森用欢快的语调问道,“你好吗?”

富尔德早就在办公室里等这个电话了,他回答:“还凑合。”

贝尔斯登交易案发生后的这一个星期里,两人已通过数次电话,但都没涉及实质性内容。今天早上的电话则有所不同。他们谈到市场上出现的波动及雷曼股票的表现。所有银行都在遭受损失,但雷曼的股价却遭受着最为严重的冲击,跌幅超过40%。更令人担忧的是,空头们嗅到了机会,他们认定雷曼的股价还会进一步下跌,纷纷加大了赌注,这意味着空头头寸还会继续增多,尽管目前空头头寸已占到雷曼股份的9%以上。富尔德一直在试图说服保尔森,希望他能敦促证券交易委员会主席克里斯托弗·考克斯(Christopher Cox)出台政策,禁止空头再对他的公司发起攻势。

保尔森很同情富尔德的处境,但他希望雷曼能改变原有观点,考虑筹集资本。雷曼的一些主要投资方也一直提醒富尔德,进行融资是明智之举,特别是在目前的情况下,公司虽然有压力,但总体形势还算比较乐观。

“这是一次展示实力的良机。”保尔森希望能说服富尔德。

让保尔森稍感意外的是,富尔德称赞同他的意见并已着手此事了。一些雷曼债券持有者一直在向富尔德施压,要求他基于公司收益良好的相关报告进行新的融资。

“我们打算向沃伦·巴菲特寻求融资。”富尔德说,这是经过深思熟虑的决定。富尔德知道保尔森是这位传奇奥马哈投资者的朋友。虽然巴菲特对投资银行家公然表示蔑视,但多年来他一直通过高盛的芝加哥子公司来处理生意,保尔森和巴菲特也就渐渐成了朋友。

一项由巴菲特作出的投资,在金融界就相当于畅销杂志《好主妇》一样,会受到整个市场的热烈追捧。“你应该向他说明你的想法。”保尔森说。富尔德终于朝自己所希望的那个方向开始行动了,这让他松了一口气。

富尔德倒是同意了,不过他有个附加请求:“你能不能替我们先向巴菲特打个招呼?”

保尔森犹豫了,他认为作为财政部长牵扯进华尔街的一桩交易也许不是好主意,况且巴菲特又是高盛客户,这会让事情复杂化。

“让我考虑一下,迪克,我会给你答复的。”保尔森说。

3月28日,沃伦·巴菲特这位传奇的价值投资家坐在位于奥马哈市的伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)总部办公室中,一边在他父亲用过的简朴木质办公桌上伏案工作,一边等待富尔德的电话。一天前,雷曼的银行家休·麦克吉(Hugh McGee)通过伯克希尔-哈撒韦公司主席、拥有中美洲能源控股公司的戴维·索科尔(David L. Sokol)安排了这个电话。巴菲特几乎每天都会接到各种推销电话,他认为这次电话也不会例外。

巴菲特并不太了解富尔德,和他也只见过几次面,他们上次碰面还是在2007年华盛顿的一次财政部晚宴上,他当时坐在富尔德与美联储前主席保罗·沃克尔(Paul Volcker)中间。巴菲特身穿一套简朴的西装,戴着玳琩镶边的眼镜。在甜点上桌之前,他到处走动,一不留神把一杯红酒全洒在了富尔德身上。晚宴的客人们,如通用电气的杰弗里·伊梅尔特(Jeffrey Immelt)、摩根大通的杰米·戴蒙、前财政部长罗伯特·鲁宾等都看了过来,虽然大家态度友好,可巴菲特这位世界排名第二的大富翁(仅排在比尔·盖茨之后)还是尴尬得羞红了脸。富尔德对这次意外的泼溅事故一笑了之,两人之后再也没有见过面。

长期担任巴菲特助理的德比尔·波萨涅克(Debbie Wasniak)告诉巴菲特,富尔德的电话已经打进来了,巴菲特放下他的樱桃味健怡可乐,拿起了听筒。

“沃伦,我是迪克。你好吗?我的首席财务官艾琳·卡伦和我在一起。”

“你好。”巴菲特用他那令人信赖而友善的语气问候道。

“我想你已经知道了,我们希望筹集一些资金。我们的股价被压低了,这是个大好时机,市场并不了解我们的真实情况。”富尔德准备开始推销了。他说雷曼正在寻找30亿~50亿美元的投资。谈了一阵后,巴菲特很快提议:自己有兴趣投资红利为9%的雷曼优先股和40美元行权价的认股权证。而雷曼股票在周五时的收盘价为37.87美元。

奥马哈市的这位“先知”所给出的报价很苛刻,9%的红利相当昂贵。举例来看,假如巴菲特进行一笔40亿美元的投资,那他一年就会获得3.6亿美元利息,不过这是利用巴菲特的声誉所要付出的代价。巴菲特说,雷曼答应这些条件后,他还要做些尽职调查,之后才会作出最终决定。他对富尔德说“我得看看数据,然后再回复你”,随后便挂了电话。

在奥马哈,巴菲特正在考虑是否再次把钱投向投资银行。1991年,当所罗门兄弟处在崩溃边缘时,巴菲特出手援助了这家历史悠久的纽约投行,但很快他就意识到自己无法接受华尔街的文化。如果这一次他帮助雷曼,那么全世界的眼光都会盯着他,他非常清楚,到那时受损的将不仅仅是他的金钱,还有他的声誉。

虽然巴菲特做交易时经常运用衍生产品工具进行对冲,但他却相当鄙视交易员。在巴菲特看来,尽管颇为丰厚的薪水让交易员们变得很富有,但他们既没有多少才智也没有创造出多少价值。巴菲特清楚地记得,所罗门兄弟有一次发放了9亿美元的奖金,他对此深感不安。而更令他震惊的是,所罗门公司主席约翰·古弗兰(John Gutfreund)把公司管理得混乱不堪,却要求拿到3 500万美元后才走人。“他们拿了钱就跑,”有一次巴菲特曾这样说,“其实是雇员创造了公司的一切。投资银行家没赚什么钱,却觉得自己是社会的上层人士。他们恨交易员,因为交易员赚到了钱并因此有了影响力。”

巴菲特决定当晚待在办公室里仔细研究雷曼2007年年报。正当他一边看着年报,一边又打开一罐樱桃味健怡可乐时,电话铃响了,是保尔森打来的。

保尔森寒暄了几句,听起来这只是个普通的问候电话,但其实他很清楚自己此时正游走在监管者和交易撮合人这两种身份之间。他很快就把话题引到雷曼面临的问题上。他说:“如果你能出手,光是你的名字就会给市场带来极大信心。”他很小心地挑选着措辞,同时委婉地表示自己不会为雷曼提供担保。其实多年前巴菲特就听说过,作为高盛的最高执行官,保尔森拒绝与那些他认为投资或账目方面过于激进的公司进行交易。

多年的友谊使巴菲特很熟悉保尔森的行事准则,保尔森是值得信赖的人,如果他真的迫切地想做什么事,他就会直截了当地说出来。巴菲特知道保尔森现在还不是很迫切,于是两人表示将继续保持联系就互道晚安了。

巴菲特又开始研读雷曼年报。每当他对某个具体数字或项目有疑问时,他就会在报告的封页上记下相应的页码。还不到一个小时,报告的封页上就写满了他随手记下的页码。这是个非常危险的信号,因为巴菲特有一个简单的原则:即使每个问题都有答案,他也不能把钱投到一个让他产生这么多疑问的公司。年报读完了,他也做好了决定:不投资。

周六早上,富尔德给巴菲特打了电话。富尔德和卡伦以为巴菲特要求的9%红利和“高出40”的认股权证,意思是认股权证的执行价格比当前股价高出40%。然而,巴菲特认为他已经明确表示过,认股权证的执行价格必须是每股40美元,比现在的价格仅高两美元左右。一时间,他们一个接一个不停地讲,这场面如同是艾博特(Abbott)和科斯蒂洛(Costello)在表演“谁在一垒?”[9]很明显,他们在沟通上出了问题。巴菲特觉得,就这样算了吧。谈话就这么结束了。

富尔德在纽约的办公室里恼怒不已,他告诉卡伦,巴菲特的出价高得离谱,他们应该向其他投资者寻求融资。

周一上午,富尔德以7.2%的利率及32%的转股溢价从一家已持有雷曼股份的大型投资基金公司那里筹集到40亿美元的可转换优先股。对雷曼来说,与巴菲特的报价相比,这笔交易要划算些,不过这笔交易却无法像巴菲特的投资那样激发市场信心。

当天上午晚些时候,富尔德打电话告诉巴菲特,融资已取得成功。巴菲特表示祝贺,不过暗暗怀疑富尔德可能是利用了他的名声才促成融资的。

从周末开始,媒体就一直在大肆报道一条在巴菲特看来非常重要的关于雷曼的消息,但富尔德在电话里却只字未提,巴菲特也不好意思主动去问。这个消息是“因被欺诈,雷曼遭受了3.55亿美元的损失”,雷曼被日本丸红银行(Marubeni Bank)的两名员工利用伪造的证件和资料诈骗了3.55亿美元。

巴菲特回想起他在所罗门兄弟公司的往事,当时该公司卷入了一场数额巨大的国债投标拍卖丑闻,但约翰·古弗兰和所罗门兄弟公司的法律团队却刻意向他隐瞒了这一消息,而正是那场丑闻最后差点把公司拖垮。

真不能再相信这种人了。

大家都在看

-

《最高明的活法:看清所有规则,为真实"饥饿"买单》 你是否曾有过这样的时刻?深夜刷着手机,对一款标价不菲的“故乡味道”预制菜心动不已。你清楚地知道,那包真空料理与童年灶台上的烟火气相距甚远。你一边嗤笑商家的情怀包装,一边默默点击付款。这看似矛盾的行为, ... 商业之最12-20

-

当下最赚的9种生意!全抓人性痛点 当下最赚的9种生意!全抓人性痛点打开手机刷购物软件,刷短视频看直播,你是不是总忍不住下单?其实不是你管不住手,而是现在的生意都精准拿捏了人性!不管是城市白领还是小镇青年,不同人群都有专属的“消费软肋” ... 商业之最12-20

-

汉阳人民集合!25万方巨型商业体,你最期待什么品牌? 汉阳的父老乡亲们,激动人心的时刻到了!我们自己的巨型商业体——金茂览秀城,全球招商已经启动啦!这意味着,我们有机会决定未来家门口能逛到什么、吃到什么!据说项目重点引入的是国际潮流品牌和沉浸式体验业态, ... 商业之最12-20

-

行业观察 摘 要恒丰银行更大的蜕变在于将金融资源向服务实体经济和国家战略倾斜:近年来,全行八成以上存量贷款投放在沿黄、京津冀、长三角、粤港澳等区域;坚持“做强本土”战略,全力服务山东“走在前、挑大梁”,承销山东 ... 商业之最12-20

-

商业合作最稳的底层逻辑:把信任检验做到位,少踩80%的坑 商业里所有“合作翻车”的闹剧,本质上都是信任的崩塌——要么是对方能力撑不起承诺,要么是人品经不住利益考验。我们总容易被饭局上的“情投意合”打动,聊几句共同观点就觉得找到了“灵魂合伙人”。但口头上的共识 ... 商业之最12-20

-

擦边主播们,把小红书变成小“黄”书 小红书正面临一场微妙的身份危机——当深V睡衣主播与"陪叔叔谈心"的标题频繁出现在推荐流,这个以女性用户为主的生活方式社区开始显露出"擦边"生态。本文深度剖析平台在用户增长与社区调性之间的博弈,揭示从7:3性别 ... 商业之最12-20

-

商业炼金术:当人性成为当代最畅销的商品 互联网时代,最好的生意不再是简单的买卖,而是一场场精准的“人性方程式”求解。一句广为流传的话道破了玄机:“向少年卖娱乐,向少妇卖仁波切,向老妇女卖青春……”但这条商业逻辑链在2025年的今天已经进化得更长 ... 商业之最12-20

-

网红直播翻车,品牌方秒切合作,背后的商业逻辑让人深思 这事儿真是来得突然,合作说黄就黄了,让人看了都觉得挺惋惜的。那家食品公司动作倒是很麻利,转眼间就把所有相关的宣传物料都给撤了个干净,生怕自己也被卷进去。企业在商言商,心里的小算盘打得噼里啪啦响——名声 ... 商业之最12-19

-

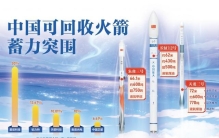

中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天蓄力突围 2025年是中国的商业航天事业从技术积累走向爆发的一年。这一年,多型号民营航天企业完成火箭发射试验,随着卫星互联网组网加速,商业逻辑逐渐清晰,多型号新型火箭的研制节奏已全面按下快进键。同时,政策红利在这一 ... 商业之最12-19

-

管仲:从阶下囚到千古一相,如何用商业头脑成就春秋首霸? 春秋时期,齐国都城临淄的街道上,商贾云集,各国货物琳琅满目。在这繁荣景象的背后,站着一位身穿丞相官服,面容清癯的中年人——管仲。他既非出身贵族,亦非饱读诗书的儒士,却凭着一套颠覆传统治国理念的“经济战 ... 商业之最12-19

相关文章

- 中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天蓄力突围

- 管仲:从阶下囚到千古一相,如何用商业头脑成就春秋首霸?

- 上海最富的三个区:黄浦静安徐汇,藏着怎样的房价与圈层秘密

- 中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天迈入爆发期

- 王兴不是企业家,他是中国商业史上最清醒的「现实语法解构师」

- 怡和集团:从鸦片贸易到跨国巨擘,穿越近200年的商业浮沉

- 我的脸,是他最失败的商业并购

- 这个“少年烤鸡”用双手撬动成人世界的商业规则

- 你的欲望是否正在被商业精准收割?揭秘消费背后的“人性陷阱”

- 价格演义

- 零售额、客流同比增长超30%,在上海“最卷”商圈,这家商业体凭啥脱颖而出

- 击穿行业天花板:马斯克的万亿商业局

- 范保强:商业传奇中的“五无”标杆—解码一位企业家的责任与坚守

- 做好商业提质“必答题” 以场景之新创生活之美与增长之实

- 《道德经》被误读最深的一句话:弱者道之用,才是真正的顶级智慧

- 从6亿到24亿订单爆发!航天电子押注商业航天,散户理性布局攻略

- 《大生意人》---爽文滤镜下的商业幻梦。

- 4倍暴涨封神!牛散张素芬死磕亏损股三年埋伏挖出商业航天垄断王

- 杀疯了,大模型第一股花落谁家?

- 从10元到40元!商业航天4倍牛股背后,11家唯一龙头撑起万亿赛道

热门阅读

-

世界上最小比基尼,几根绳子也能叫比基尼 07-14

-

胡文海事件真相,以暴制暴杀了村干部等14人 07-14

-

好日子香烟价格,多款不同系列价格口感介绍 07-14

-

缅甸惊现最古老琥珀 距今一亿年价值连城 12-09