“最可怕暑假”来了,是贩卖焦虑还是为孩子好?

暑期即将开始,“暑假最可怕”系列已经集结。

最近网友们刷短视频时,突然发现一堆所谓“资深老师”,每个都在苦口婆心地劝家长“一(二/三/四……九)年级的暑假有多可怕”,“如果不努力就会被拉开差距”“这就是残酷现实”,接着话锋一转,便开始卖书、卖课。

四川观察sctv,赞7.4万

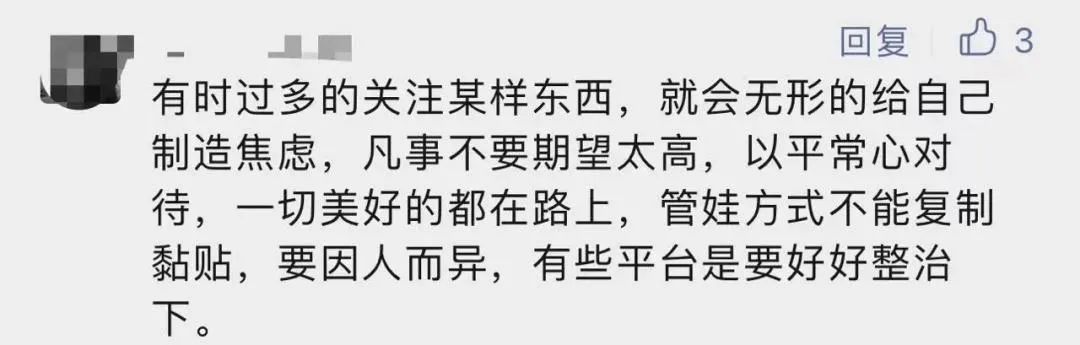

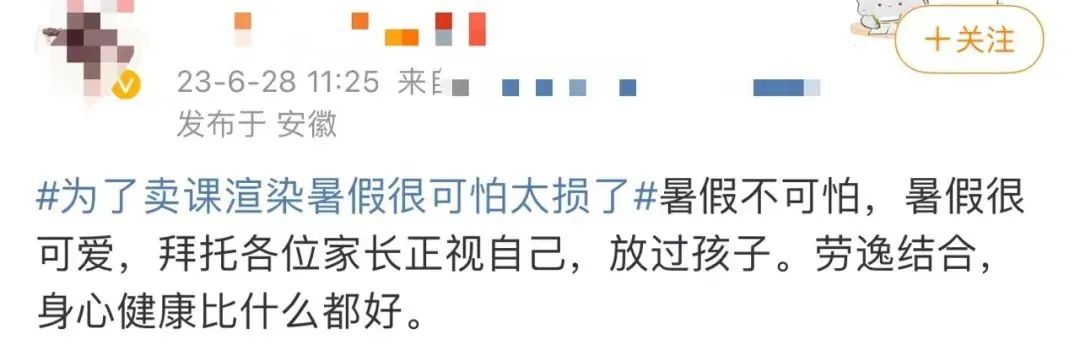

如果你是家长,刷到这样的短视频,会作何感想?是否会感到焦虑,有点坐不住了?如果是,那正中了这些违规卖课者的下怀。对此,网友评论:“为了卖课,渲染暑假很可怕,太损了!”“这些人到处贩卖焦虑,应该封号!”

暑假可不可怕姑且不论,这套“可怕”话术大家可能并不陌生。

这些年,类似“劝学”之语随处可见。从幼小衔接、小升初到高中,几乎每一个学期甚至每一个月都是“被甩掉”“快赶超”的关键节点。言下之意,再不“鸡娃”, 就是“毁孩子一生”,早晚后悔。若是家长定力稍微不足,就可能被忽悠得找不着北,步步入坑、乖乖掏钱。

对于大部分家长来说,永远都有个理想化的“隔壁邻居家的孩子”,需要自家的娃不断学习追赶。很多家长有时候明知道“学无止境”,以及可能面临的“智商税”,但出于责任心和焦虑感,还是会加大投入,通过报班,买更多学习资料来消解负面情绪。

而一些营销号正是抓住这一心理来“贩卖焦虑”,这是一种百试不爽的营销手段。

问题的关键在于,“超前教育”到底是利大于弊还是弊大于利?许多家长认为,提前学能让孩子心理上产生优越感,有助于下一阶段学习。事实真是如此吗?今年2月,中国青年报刊发的一篇《提前学的孩子能保持多久优势》文章中指出:

“据许多小学教师反映,那些在幼儿园提前学习拼音、加减法的学生,只是在入校一两个月内有优势。智力正常的学生即使没有提前学,在一个学期里就会赶上来。提前学习知识的学生,因为对知识缺乏新鲜感,可能丧失好奇心,上课走神不用心听讲,成绩反而不如没有学的孩子,结果伤害自信心。”

人不是机器,学习关键要靠激发自身的自觉性主动性。经历一个学期的紧张学习,利用假期适当“放飞”一下,实乃人之常情。如果罔顾孩子的身心规律,被贩卖焦虑者裹挟,强行把暑假变成“第三学期”,不仅难有效果,甚至可能适得其反。

为了促进孩子们的健康成长,2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。随着“双减”政策的推进落实,每逢假期就补课得到了很大程度的改变,许多中小学生不再埋头“题海”,而是从兴趣出发,度过自由充实的假期生活。

校外培训治理工作虽然取得积极进展,但学科类培训“隐形变异”、非学科类培训协同监管不足等问题依旧存在。一些培训机构为了牟利,依然想方设法打“擦边球”,甚至不遗余力地大肆营销。最近“资深老师”在短视频里炮制焦虑,便是典型体现。

近日,教育部发布通知,要求各地充分发挥“双减”工作专门协调机制作用,保持高压态势,严防严查违法违规开展线上培训和广告宣传等问题,发现一起、处置一起、通报一起,形成警示震慑效应。

违规卖课得好好整治,相关视频平台也不能为了收割流量和商业利益,对贩卖焦虑乱象睁一只眼闭一只眼。相关部门要对线上培训主体和重点网站平台加大监管力度,倒逼守土有责的平台切实把好关口。

当然,最关键的是家长也要擦亮双眼,保持教育定力。在人们高度重视教育,竞争异常激烈的大环境下,没有人可以淡然处之,但绝不能盲目跟风。其实,每个孩子都会受家庭环境、性格等因素的影响,有自己的成长规律和节奏。华东师范大学教师教育学院博士,中国福利会托儿所高级教师张晶认为,家长与其担心孩子该学什么,不如从现在就开始培养孩子良好的学习习惯,教会他们正确学习的方法,提升孩子的学习品质。

具体建议如下:

首先,要与孩子建立良好的亲子关系。尊重、信任、关爱的环境中,孩子更能有归属感和认同感,也更愿意尝试探索周围的世界;

其次,避免说教式的教育,为孩子提供广泛接触自然和社会的机会,帮助孩子开拓视野、积累丰富的感性经验,在亲身实践、调查研究、反思讨论的过程中培养学习兴趣;

第三,引导孩子有计划地做事,一天结束后,和孩子回顾当天的计划和完成情况,并分析原因;最后,要潜移默化,螺旋上升,持之以恒。

有人曾将养育孩子比喻为“带着蜗牛散步”:一味拉着快走,双方都很疲惫,也只能前进一点点,放开双手、放慢脚步,却发现自己置身在美丽花园。告别功利主义心态,也就能不被“收割”“围堵”,慢慢体味生命与成长的美好。

(资料来源:北京日报微信公号、文汇报、钱江晚报)

大家都在看

-

33.6亿!煤老板韩震出手“陕西最大奥莱”,榆林商业的煤动力 在陕北榆林,一项堪称商业地标的项目——震远奥莱丝路商贸城正式破土动工。该项目规划建筑面积达39.6万㎡,概算总投资33.6亿,一经立项便吸引了榆林全市上下的目光,刷新了“陕北商业历史之最”。而推动这一项目落地 ... 商业之最04-05

-

煤老板回家:33.6亿“最大奥莱”刷新榆林商业史 转型又有新路径!作为刷新“陕北商业历史之最”的存在,震远奥莱丝路商贸城(简称“震远奥莱”)自立项之初,就因39.6万㎡规划建筑面积、33.6亿概算总投资,备受榆林全市关注。本月17日,该项目正式破土动工。推动者 ... 商业之最04-05

-

煤老板回家:336亿“最大奥莱”刷新“榆林商业史” 转型又有新路径。作为刷新-陕北商业历史之最-的存在,震远奥莱丝路商贸城(简称-震远奥莱-)自立项之初,就因39.6万㎡规划建筑面积、33.6亿概算总投资,备受榆林全市关注。本月17日,该项目正式破土动工。推动者陕西 ... 商业之最04-05

-

范蠡:从灭国战神到商业鬼才,春秋顶流的逆袭剧本比影视剧还离谱 【灭国战神突然转行,竟是为了搞水产养殖?】公元前 473 年,姑苏城破的硝烟尚未散尽,越国上将军范蠡却做出了一个惊掉所有人下巴的决定 —— 他脱下战袍,带着西施泛舟五湖,转身投入水产养殖业。这位帮勾践完成 &# ... 商业之最04-03

-

商之大者:论商业智慧与国家命运的共生共荣 李嘉诚的商业传奇,是二十世纪华人世界最引人注目的经济现象之一。从一个贫困移民到亚洲首富,他的成功故事激励了无数创业者。然而,当我们审视这位商业巨子的财富积累过程,一个更深层的问题浮现:个人的商业智慧与 ... 商业之最04-01

-

李嘉诚的"不担心”与“最担心":一个商业帝国的经极命题 李嘉诚拄着拐杖出席长和系股东大会时,香港中环的玻璃幕墙依然折射着这座金融之都的璀璨。这位曾精准踏准香港房地产腾飞、内地改革开放、全球产业转移三大浪潮的商业巨擘,在耄耋之年的"不担心"与"最担 ... 商业之最04-01

-

李嘉诚:撕裂时代的“双面巨贾”,是商业之神还是逐利之兽 ——揭秘华人首富的财富密码与人性困局一、从难民到首富:草根逆袭的“饥饿游戏他生于战乱,15岁丧父,初中辍学,在茶楼端茶倒水谋生;他迎娶富家表妹被嘲“高攀”,却在30年间登顶华人财富金字塔——李嘉诚的故事, ... 商业之最03-31

-

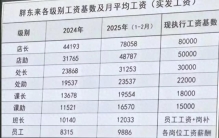

胖东来的创始人于东来:纯粹且高尚!于东来有着商业最稀缺的真诚 前言近日,一张胖东来各级别工资基数及月平均工资引发热议,员工平均工资为9886元,而工资最高的店长月薪为78058元。图片来源网络胖东来,坐落于人口大省河南,却能让员工的工资比肩一线城市,更别提令人羡慕的假期 ... 商业之最03-31

-

大武汉真的太好逛了,武汉最顶级的商业,又要连开两家…… 武汉天地应该是武汉最成功的商业了,不仅一直是武汉房价的天花板。更是凭一己之力,奠定了黄埔路到二七路的高端基因,试问武汉还有哪个开发商能做到?武汉天地也越来越好了,好消息的是光谷中心城和武昌司门口也要开 ... 商业之最03-28

-

“败者不死,只是蛰伏”——商业大佬之所以能逆风翻盘的秘诀 商业世界如战场,胜负往往在转念之间。那些最终逆风翻盘的企业家,并非天赋异禀,而是深谙失败背后的生存法则。他们以血肉之躯对抗时代洪流,用看似平凡的策略编织出非凡的逆袭剧本。一、绝境中的“战略清醒”:从章 ... 商业之最03-28

相关文章

- 胖东来的创始人于东来:纯粹且高尚!于东来有着商业最稀缺的真诚

- 李嘉诚的228亿美元套现:或将成为其商业生涯最昂贵的"避险"选择

- 大武汉真的太好逛了,武汉最顶级的商业,又要连开两家……

- “败者不死,只是蛰伏”——商业大佬之所以能逆风翻盘的秘诀

- 从工业锈带到商业秀场:合肥瑶海凭什么吸引K11?

- 李嘉诚:商业巨擘的多面人生

- 李嘉诚商业帝国最脏一块砖:公摊面积凭什么让中国人买单

- 太行商脉:武安商帮的五百年商业密码。太行遗珍杂志社存稿

- 胖东来:一个零售业乌托邦引发的商业地震

- 胖东来暴击商业潜规则:这个河南老六把超市开成"打工界天花板"

- 三个商业法则:胡雪岩的兴衰、现代企业的教训、穿越周期的秘诀

- 李兆基辞世!他与李嘉诚的相爱相杀,是香港商业史最精彩的篇章

- 某老板的有偿赠送真是高啊!有偿赠送:堪称现代商业最精分的发明

- 雷军的“反爽文”人生:当真诚成为最硬核的商业密码

- 印度钻石公主的豪门生存法则:一场联姻如何维系万亿商业帝国

- 原始社会顶级商人王亥,商业成功的底层逻辑

- 2024商业价值榜,赵丽颖高奢掉光,肖战王一博角逐,成毅杨紫黑马

- 老俞董宇辉"分家"真相!这才是商业江湖最高级的"相爱相杀"

- 三太陈婉珍在镁光灯下摆出的完美微笑赌王家族维系商业帝国最廉价

- 为什么说宗庆后用一瓶水改写了中国商业史?

热门阅读

-

世界上最小比基尼,几根绳子也能叫比基尼 07-14

-

胡文海事件真相,以暴制暴杀了村干部等14人 07-14

-

好日子香烟价格,多款不同系列价格口感介绍 07-14

-

缅甸惊现最古老琥珀 距今一亿年价值连城 12-09