商业判断原则的基本理论:适用条件、范围、方式及效果(上)

商业判断原则的缘起与渊源

商业判断原则,也称经营判断法则或业务判断规则,是指董事本着善意(即没有损害公司的意图),基于合理的信息和一定的理性做出的经营决策,可以认定其并未违反注意义务,从而有效地免受法律责难,即便从公司角度看这些决定是糟糕的或者是灾难性的。

“商业判断规则最早可在英国1742年的Charitable Corp. v. Sutton案找到源头,其背后的基本思想是,法官应避免让董事对那些结果糟糕或理性人看起来不太合理的商业决策承担责任。”

在美国,商业判断规则起源于19世纪美国社会中的自由放任主义,要求政府给予最大经济自由,减少不当干预,让经营者竭尽所能追求经济利益。商业判断原则是在美国判例法中逐渐发展、形成的一套规则体系,该原则的适用是以对公司“高级主管或董事已经恰当履行了其义务”这样一种假定为前提的,这里的“义务”是指董事与高管的勤勉注意义务。从其制度效果来看,在股东或公司诉其违反注意义务、损害公司利益的诉讼中,商业判断原则可以作为一种有效的抗辩理由,实质上是为董事高管们履行职务提供了一个“安全港”,是对董事高管们的一种倾向性保护。

早在1829年,美国路易斯安那州法院在Percy v. Millaudon一案中就认为:采取一项错误决策导致公司受损,如果此项错误系谨慎之人也可能犯下的错误,则不能要求董事为此负责。此后,美国各州的判例不断探索,最终形成了现在的商业判断原则。在深度总结美国各州判例的基础上,美国法学会通过《公司治理原则:分析与建议》(Principles of Corporate Governance:Analysis and Recommendations),对商业判断原则形成了成文式的规范。如前所述,商业判断原则是对公司董事高管已经恰当履行了注意义务的假设,因此,美国法学会就将商业判断原则的规则表述与董高的注意义务并列成文,最终呈现在《公司治理原则:分析与建议》的第四部分“注意义务和商业判断规则”之中。

《公司治理原则:分析与建议》在第四部分的§4.01[董事和高级主管的注意义务;商业判断规则]小节中,首先在§4.01(a)款中规定了董事高管对公司负有信义义务;其后又规定,在公司有“一定情况的出现,迫使一个理性的高级主管或董事产生警觉,认为有必要对该情况进行调查或使之受到调查”时,应该进行必要的调查,而且董事高管有权信赖可以合理信赖的公司董事会下设的各种委员会、或者公司的董事、高级主管、雇员、专家及其他人员提供的信息、观点、报告、陈述、决策以及判断,并作出商业决策。接下来,在§4.01(c)款中详细描述了商业判断原则的内容:

“(c)高级主管或董事在做出一项商业判断时符合下述条件的,即履行了本节中规定的诚信义务:

(1)与该商业判断的有关事项没有利益关系[§1.23]

(2)所知悉的有关商业判断的事项的范围是高级主管或董事在当时情况下合理相信是恰当的;

(3)理性地相信该商业判断是为公司最佳利益做出的。”

美国法学会在其评注中认为:“§ 4.01(c)中的商业判断规则的表述形式被认为是与现行法相一致的;因为当今大多数司法管辖区大都会做出此种理解,且该条准则的每一个要素都在实质上得到了权威判例的佐证。”因此,可以说,该准则是对美国目前判例法中商业判断原则的权威归纳、总结与表述。

商业判断规则为知情的商业决策提供特殊的保护,使其与诸如对董事职责的持续疏忽而做出的决策相区别。商业判断规则的基本政策是:公司法应当鼓励知情的商业判断,并为之提供特殊的保护(不论以后的事件证明这些判断是正确的或是错误的),以便激励风险承担、革新和其他的创造性企业行为。由此,商业判断原则,减少了董事高管们不必要的后顾之忧,能够鼓励他们积极创新,为公司的盈利和长远发展贡献自己的才能。这也正是商业判断原则得以在美国长足发展,而且已经被其他国家逐步借鉴的主要原因。

在立法层面上,借鉴美国商业判断原则最典型代表就是澳大利亚。澳大利亚在其2001年修订的《公司法》第180节“注意与勤勉——仅限于民事责任”中,采用了与《公司治理原则:分析与建议》§4.01节类似的范式,在第180节(1)规定了董事的注意义务之后,才在第180节(2)中规定了商业判断原则,其译文参考如下:

“(2)作出商业决定的公司董事或高管,如果他们的决定基于如下几方面而作出,即被视为符合了前款以及普通法和衡平法上有关董事或高管相同义务的要求:

(a)为恰当目的基于善意作出了决策;而且

(b)与决策所涉议题没有重大的个人利益;而且

(c)在其合理相信是恰当的范围内知悉了决策有关的重大事项;而且

(d)理性地相信该决策是为了公司的最佳利益。

董事或高管认为该判断符合公司的最大利益是一种理性的相信,除非这种相信是处于他们地位的任何理性的人都不会持有的。”

同时,该法还明确了商业判断的含义,即“商业判断是指就与公司业务运作有关的事项采取或不采取行动的任何决定。”从其表述来看,澳大利亚公司法上的商业判断原则,除了明文增加了“善意”与“恰当目的”要件(如后所述,在美国司法实践中该要件也是必备要件之一)之外,与美国法学会的总结表述,基本一致。

在德国,2005年通过《企业完整与撤销权现代法案》,在《股份法》第93条第1项将商业判断原则成文化,并规定:“如果董事在作出一个企业决定时可以理性地认为,其是基于适当的信息为了公司的利益而行为,则不构成义务的违反。”但是,从其司法实践来看,德国并未引入美国法中对董事更加有力的举证方式,而是由董事就其符合义务的决策行为进行举证。虽然引入经营判断规则符合德国原有的公司治理制度,为德国企业适应全球化趋势提供了制度契合,但其安全港的效力与意义却十分有限,立法者的谨慎态度可见一斑。

需要提醒的是,商业判断原则不是对一项义务的描述,也不是确定是否发生了违反义务的标准。这是一种审查标准,法官据此分析董事的行为,以确定董事会的决定是否会受到质疑,或者董事是否会承担个人责任。因此,该条规范并不是像美国示范公司法第8.30(a)款或8.31(a)款那样,是对“董事的行为标准”或“董事的责任标准”的规定,只是基于董事高管恰当履行义务的假设并根据原告在诉讼中所提主张,对是否需要追究董事高管法律责任的一种司法审查标准。

商业判断原则的适用条件

根据美国的司法实践,以及美国法学会对《公司治理原则:分析与建议》§4.01(c)款的分析,商业判断原则的适用应当满足如下先决条件:

01

自觉有意识的作出判断

这一条件,旨在确保董事高管基于独立自主的判断作出商业决策,即使一项议题最终没有被决议通过而付诸实施(不作为),若已为该项议题做了调查、提出建议、评议等行为,也是有意识地作出的,并非一般的消极不作为,也是符合本条件。因为,董事高管的勤勉注意义务要求其应当积极作为,即使其在发现了公司制度中有某种容易导致公司损失的漏洞而没有采取相应的合理措施予以整改,但只要其是经过调查研究,或与其他董事高管沟通协商后,认为该漏洞的弥补尚不具备充分的条件、整改的成本比较高、现有可采取的措施可能会严重影响公司的运作效率等原因,只要该述判定本身符合了商业判断原则,则该漏洞最终没有整改(不作为)也是进行了相应的考虑(作为),仍属于有意识的作出商业判断。

对此,美国法院,早1971年的Kaplan v. Centex Corp. ,284 A. 2d 119,124(Del. Ch.1971)判例中,就认为:(商业判断)准则的适用必然取决于表明在事实上,知情的董事确对其审査并授权的交易进行了商业判断......(必须表明)董事的判断是在了解了交易的细枝末节的基础上做出的。

在1984年的Aronson v. Lewis,473 A. 2d 805,813 (Del. 1984)判例中,法院也认为:商业判断规则仅在董事做出行为的条件下运行......在董事放弃其职能,或因未参与一项自觉决策而不能行为时,该准则不起作用。因为,如果某位董事在公司的制度流程设计中,没有考虑到有效审计程序的必要性,并且造成某个主管携公司资金潜逃,在此种情况下,给予商业判断规则的倾斜性保护显然是不可取的。

02

善意且无利害关系

商业判断原则保护的是妥善履行了注意义务的董事或高管。但是,若其违反了忠实义务、与决议的交易或行为存在利益关联,即突破了董事忠实义务这一底线、踩了利益冲突的红线,此时,商业判断原则就不再提供保护。与此类似,若公司的商业决策不是基于董事高管的善意作出的,如在敌意并购交易中,完全忽视公司的长远发展与股东的利益,擅自决定采取诸如金色降落伞、毒丸计划等反收购措施来抵抗敌意并购,此时其主要目的是保护自己在公司中的职位、薪酬待遇等个人私立,也就是说,该述决策并非出于董事们的善意作出的,因此,该述决策也不应该受到商业判断原则的倾斜性保护。

对于董事高管的善意履职义务,或者说董事高管履职过程中的善意问题,可参阅本文其他部分的介绍,在此不在赘述。需要特别说明的是,若董事高管故意做出致使公司违反法律的决策,也属于本条件所涵涉的范围。因为守法经营管理,是董事高管的基本义务,也是国家法律对公司这一商业主体的强制性要求。我国现行《公司法》第一百四十七条也明文规定“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程”,突破法律的强制性要求,即使是为公司某利且没有为个人牟取利益,也不应当受到商业判断原则的保护。

如前所述,避免利益冲突、在存在利益冲突的交易中利用职权为个人牟取私利,这两项就是忠实义务的核心内容,因此,无利害关系,实质上就是对董事高管忠实义务的另外一种表达方式。对于“无利害关系”的具体衡量标准,《公司治理原则:分析与建议》§1.23节“有利害关系的”规范内容,可以作为有力的参考:

“(a)有下列情况之一的公司董事或管理人员将被认定为与某交易或行为“有利害关系的”董事或管理人员:

(1)该董事或管理人员或者其关联方,是该交易或行为的一方当事人;

(2)该董事或管理人员与交易或行为的一方当事人存在业务、资金或家庭方面的关系,而且(人们)有合理的理由相信这种关系会影响该董事或管理人员,导致他们就该交易或行为做出不利于公司的判断;

(3)该董事或管理人员、其关联方或与该董事或管理人员存在业务、资金或家庭方面的关系的人,在该交易或行为中存在大额的金钱利益(不包括正常的符合惯例的董事费和利益),而且(人们)有合理的理由相信这种利益(如果有的话)和这种关系会影响该董事或管理人员,导致他们做出不利于公司的判断;

(4)该交易或行为的一方当事人,或在该交易或行为中存在大额的金钱利益的人对该董事或管理人员有着控制性的影响,而且(人们)有合理的理由相信这种控制性的影响导致该董事或管理人员就该交易或行为做出不利于公司的判断。”

03

知情决策

知情决策,与前文所述董监高注意义务的核心要素之一“合理知情”,具有相同的内涵。知情决策的先决条件,侧重高级主管或董事在做出一项商业判断时是否做准备,而非该决策的质量。在理解§4.01(c)所述的标准时,至关重要的是承认,其所要求的信息的范围是高级主管或董事“在当时情形下合理地相信是恰当的范围”。

一般的决策有充分的时间调查、研究、沟通、制定详细方案等。但是,特殊情况下,董事高管们作出商业决策的时间比较紧张,甚至个别情况下还需要当机立断。因此,知情决策的先决条件也允许将决策实际可利用的时间考虑在内。“实际可利用的时间可能会迫使其冒险,包括未能获取有关计划进行的交易的全部事实情况的风险,以及有关该交易本身的经济后果的风险。只要董事合理地相信承担这种信息上的风险在当时情形下是恰当的,董事会接受不完全信息所带来的风险的决策与在主要交易的决策中商业判断规则的运用是完全一致的。”

为了向董事高管提供比较充分的保护,在商业判断原则的知情决策条件适用时,法院也通过其他方法对此硬性条件予以适当的软化。如美国特拉华州法院,在其著名的Smith V. Van Gorkom,488 A. 2d858 ( Del. 1985)判例中就认为:要求董事在做出一项商业决定前,获得所有他们可以合理地可以获得的重要的信息,但在确定一项商业判断是否是“知情的”,则采用“重大疏忽”的检验标准。提高了过错的检验标准,也就是适当提高了知情决策这一先决条件的适用门槛。

04

理性地相信

《公司治理原则:分析与建议》“§4.01(c)(3)所述的“理性地相信”标准意在为董事和髙级主管在做出符合了(c)款规定的其他先决条件的商业决策提供广泛的自由。”

此处的“理性”应当“以一个普通的审慎的人在相同的地位、相似的情况下”所作出的理解作为衡量标准。例如,在In re RJR Nabisco,Inc. Shareholders Litigation,556 A. 2d 1070 n.13(Del. Ch. 1989)判例中,美国特拉华州法院就认为:这种有限的实质问题的审査(即某项审查中的判断是“异乎寻常的”或“非理性的”或“如此的不合常理”等)概念来说其实是一种推断恶意的方法。而在Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp. ,547 A.2d 963,970 (Del. Ch. 1986)判例中,该州法院也认为:在决定......董事会是否会为其错误决策负责时,应当适用重大疏忽的判断标准......在公司领域,重大疏忽意味着,“对股东利益粗枝大叶地毫不关心或故意漠视股东利益”......或者说“毫无理由”的行为。

因此,在诉讼过程中,原告一般是通过证明董事高管在决策之时存在“异乎寻常的”、“非理性的”、“如此的不合常理”的行为,或者“对股东利益粗枝大叶地毫不关心或故意漠视股东利益”等非理性地相信的情况,来否定“理性地相信”这一先决条件的适用的。

未

完

待

续

文章投稿:秦文宇律师

注:本文及其内容仅代表作者观点,不视为北京盈科(上海)律师事务所正式法律意见或建议。如需转载或引用请注明出处。

大家都在看

-

《最高明的活法:看清所有规则,为真实"饥饿"买单》 你是否曾有过这样的时刻?深夜刷着手机,对一款标价不菲的“故乡味道”预制菜心动不已。你清楚地知道,那包真空料理与童年灶台上的烟火气相距甚远。你一边嗤笑商家的情怀包装,一边默默点击付款。这看似矛盾的行为, ... 商业之最12-20

-

当下最赚的9种生意!全抓人性痛点 当下最赚的9种生意!全抓人性痛点打开手机刷购物软件,刷短视频看直播,你是不是总忍不住下单?其实不是你管不住手,而是现在的生意都精准拿捏了人性!不管是城市白领还是小镇青年,不同人群都有专属的“消费软肋” ... 商业之最12-20

-

汉阳人民集合!25万方巨型商业体,你最期待什么品牌? 汉阳的父老乡亲们,激动人心的时刻到了!我们自己的巨型商业体——金茂览秀城,全球招商已经启动啦!这意味着,我们有机会决定未来家门口能逛到什么、吃到什么!据说项目重点引入的是国际潮流品牌和沉浸式体验业态, ... 商业之最12-20

-

行业观察 摘 要恒丰银行更大的蜕变在于将金融资源向服务实体经济和国家战略倾斜:近年来,全行八成以上存量贷款投放在沿黄、京津冀、长三角、粤港澳等区域;坚持“做强本土”战略,全力服务山东“走在前、挑大梁”,承销山东 ... 商业之最12-20

-

商业合作最稳的底层逻辑:把信任检验做到位,少踩80%的坑 商业里所有“合作翻车”的闹剧,本质上都是信任的崩塌——要么是对方能力撑不起承诺,要么是人品经不住利益考验。我们总容易被饭局上的“情投意合”打动,聊几句共同观点就觉得找到了“灵魂合伙人”。但口头上的共识 ... 商业之最12-20

-

擦边主播们,把小红书变成小“黄”书 小红书正面临一场微妙的身份危机——当深V睡衣主播与"陪叔叔谈心"的标题频繁出现在推荐流,这个以女性用户为主的生活方式社区开始显露出"擦边"生态。本文深度剖析平台在用户增长与社区调性之间的博弈,揭示从7:3性别 ... 商业之最12-20

-

商业炼金术:当人性成为当代最畅销的商品 互联网时代,最好的生意不再是简单的买卖,而是一场场精准的“人性方程式”求解。一句广为流传的话道破了玄机:“向少年卖娱乐,向少妇卖仁波切,向老妇女卖青春……”但这条商业逻辑链在2025年的今天已经进化得更长 ... 商业之最12-20

-

网红直播翻车,品牌方秒切合作,背后的商业逻辑让人深思 这事儿真是来得突然,合作说黄就黄了,让人看了都觉得挺惋惜的。那家食品公司动作倒是很麻利,转眼间就把所有相关的宣传物料都给撤了个干净,生怕自己也被卷进去。企业在商言商,心里的小算盘打得噼里啪啦响——名声 ... 商业之最12-19

-

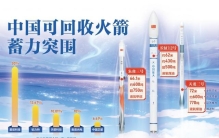

中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天蓄力突围 2025年是中国的商业航天事业从技术积累走向爆发的一年。这一年,多型号民营航天企业完成火箭发射试验,随着卫星互联网组网加速,商业逻辑逐渐清晰,多型号新型火箭的研制节奏已全面按下快进键。同时,政策红利在这一 ... 商业之最12-19

-

管仲:从阶下囚到千古一相,如何用商业头脑成就春秋首霸? 春秋时期,齐国都城临淄的街道上,商贾云集,各国货物琳琅满目。在这繁荣景象的背后,站着一位身穿丞相官服,面容清癯的中年人——管仲。他既非出身贵族,亦非饱读诗书的儒士,却凭着一套颠覆传统治国理念的“经济战 ... 商业之最12-19

相关文章

- 中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天蓄力突围

- 管仲:从阶下囚到千古一相,如何用商业头脑成就春秋首霸?

- 上海最富的三个区:黄浦静安徐汇,藏着怎样的房价与圈层秘密

- 中国可回收火箭“压轴”12月 商业航天迈入爆发期

- 王兴不是企业家,他是中国商业史上最清醒的「现实语法解构师」

- 怡和集团:从鸦片贸易到跨国巨擘,穿越近200年的商业浮沉

- 我的脸,是他最失败的商业并购

- 这个“少年烤鸡”用双手撬动成人世界的商业规则

- 你的欲望是否正在被商业精准收割?揭秘消费背后的“人性陷阱”

- 价格演义

- 零售额、客流同比增长超30%,在上海“最卷”商圈,这家商业体凭啥脱颖而出

- 击穿行业天花板:马斯克的万亿商业局

- 范保强:商业传奇中的“五无”标杆—解码一位企业家的责任与坚守

- 做好商业提质“必答题” 以场景之新创生活之美与增长之实

- 《道德经》被误读最深的一句话:弱者道之用,才是真正的顶级智慧

- 从6亿到24亿订单爆发!航天电子押注商业航天,散户理性布局攻略

- 《大生意人》---爽文滤镜下的商业幻梦。

- 4倍暴涨封神!牛散张素芬死磕亏损股三年埋伏挖出商业航天垄断王

- 杀疯了,大模型第一股花落谁家?

- 从10元到40元!商业航天4倍牛股背后,11家唯一龙头撑起万亿赛道

热门阅读

-

世界上最小比基尼,几根绳子也能叫比基尼 07-14

-

胡文海事件真相,以暴制暴杀了村干部等14人 07-14

-

好日子香烟价格,多款不同系列价格口感介绍 07-14

-

缅甸惊现最古老琥珀 距今一亿年价值连城 12-09