浅谈宋朝商业空前发展的原因

#历史开讲#

重农抑商,一直是中国古代封建社会的主流政策,自战国时期法家代表人物商鞅在秦国进行改革之后,这一政策就一直伴随着封建王朝的发展史而存在。

这对于一个种植业发达的农业大国来说,在一段时间内,是相当合理的政策。

但同时,抑制商业的发展,也使得封建社会晚期的逐渐闭塞,减少了与世界的交流,从而落后于世界发展的脚步。

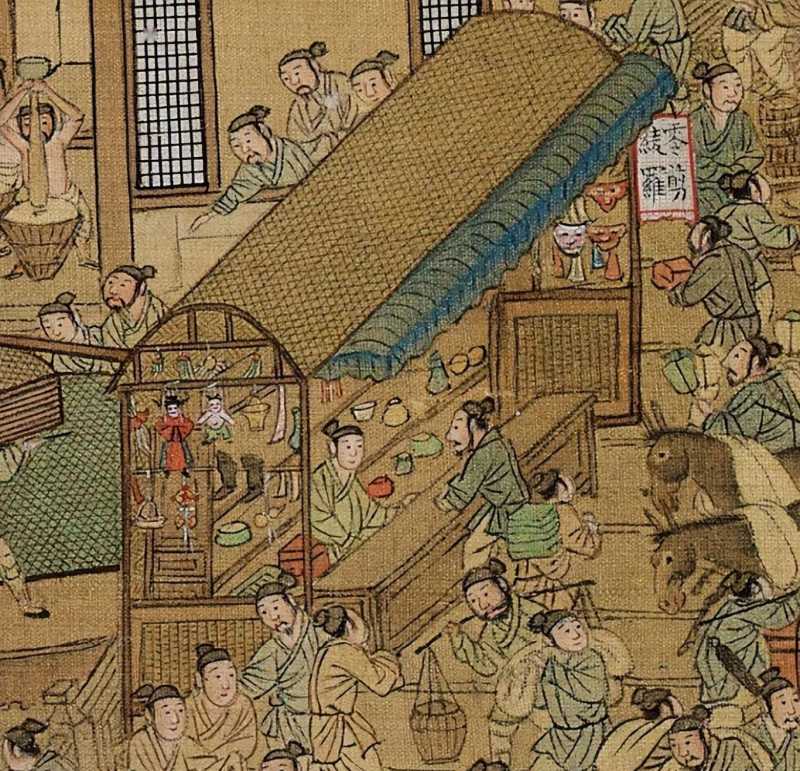

但在2000年封建史当中,也有一个另类的历史时期,商业非但没有受到抑制,反而获得了大发展,以至于今后几百年都难再超越。

这个朝代就是宋朝,那么究竟是什么原因,让宋朝如此另类,给了商业以非常宽松的发展环境呢?

不抑兼并,扩收商税

与其他朝代的朝代更迭不同,唐宋之间的朝代更迭是相对平缓的一个过程。

不论是秦、汉、隋,还是后面的元朝和明朝,这些大一统王朝的都是在农民起义掀起的惊涛骇浪之中覆灭的,整个中国的农耕圈内都经历了一次大换血和大洗牌。

而在唐宋之间,虽然也有着黄巢起义“踏碎公卿骨”的农民起义存在,但所造成的结果比起安史之乱之后的藩镇割据其实也严重不了多少。

到了后周柴荣的柴氏家族大体统一北方之时,南北方的局势已经逐渐趋于稳定。

宋太祖赵匡胤的黄袍加身也是历史上最为平和的政权更迭了,没有之一,这种平和换来的代价,就是没有“大洗牌”。

这意味着宋朝的中央代表人物和朝代属性与后周并没有太大的变化,赵宋皇室代表的仍然是后周甚至是后汉、后晋时期的同一批地主阶级的利益。

是柴荣统一中国或是赵匡胤统一中国,在某种意义上并没有任何区别,只是地主阶级代言人姓氏不同罢了。

这就导致了宋朝在建立之时,大部分的土地都是掌握在北宋朝廷之内的大地主和部分农民手中的,宋朝王室并没有多少掌握在政府手中的田地,自然也没有办法重新分配田地,再次将天下田地洗牌,重新施行“均田制”的。

无奈之下,赵匡胤只好承认当下的局面,“不立田制”和“不抑兼并”,都是保护唐末以来大地主阶级的利益,也就是保护宋朝中央掌权官僚地主们的利益。

除了前朝遗留下来的土地格局,赵匡胤杯酒释兵权,为了安抚掌握兵权的武将以及前朝、今朝皇室,又将手中仅有为数不多的土地分封给了这些宗室、武将以做生活之用。

不论是地主手中为了偷税漏税而使用“隐田”、“隐户”而减少的税收,还是宗室、开国功臣手中低税率甚至免税的土地,都让宋朝政府的税收大为减少。

所以为了增加税收,宋朝只能另辟蹊径,从其他产业当中征收税款。

这一重任,自然是落在了工商业的头上。

于是,宋朝将盐、铁、酒以及其一些其他重要金属的贸易权垄断在官商手中,掌握定价权,从中牟取暴利。

虽然历朝历代也都有所垄断,但宋朝对违反禁榷制度的商人打击程度是最为严厉的。

除了保障官商利益的“禁榷制度”,宋朝还对其他商品给予重税,来提高商业税收的比重。

虽然宋朝并未废止前朝对商人衣着等方面的限制,但随着政府鼓励官员经商的政策推出,“士农工商”的社会阶层排序好像也并不是那么等级森严了。

就连高高在上的“官大人”都能经商、穿好衣服,普通商人穿一穿丝绸,“僭越”一下礼制,也不再有多么严重的后果。

虽然宋朝政府所征收的粮食税少了,但整个社会的粮食保有量却是保持在正常水平上的,毕竟没有一个地主大户会看着粮食烂在仓里。

所以虽然政府没有将粮食征收上来,但也通过商业渠道将粮食分发到了各地。

未能一统,征战不断

在进行财政改革之时,统治者们往往都会采用“开源节流”的方法。

不幸的是,宋朝的税收源不但被地主阶层所截取,流也被庞大的军费开支所榨取着。

北宋虽然在末年曾因“海上之盟”,与金朝联盟攻辽,短暂获得过燕云十六州,但在整体上还是没有收复所有的传统汉地的。

不论是河西走廊、西域,还是传统汉地辽东半岛,都常年在其他政权的掌控之下。

北宋都是如此,偏安一隅的南宋就更不用提了。

所以在整个两宋时期,宋朝常年都在和辽、西夏、金、蒙古等政权对立,边境冲突连年不断,甚至稍有不慎就有首都陷落的风险。

虽然宋辽在“澶渊之盟”之后有着长达百年的和平,但北宋和西夏的军事冲突也并未消停。

因此种种,北宋的需要常年维持一个庞大的专业军队,数量常年维持在50—100万之间,并且,宋朝施行的征兵办法也与之前的朝代大不相同。

宋朝的而不抑兼并政策不但减少了农业税收,还使得大量的农民在失去耕地之后变成了无地可种的流民。

这一部分流民,有一部分转化为了手工业、商业的从业者,进一步推动了工商业的繁荣,而另一部分则是被招入军队。

宋朝的兵役制度是募兵制,也就是政府出钱招聘军队,宋朝政府出钱招募了这些社会不稳定的“流民”势力,极大的提高了社会的稳定程度。

募兵制相对于之前“农兵合一”的府兵制来说,能够在大战突然爆发之时更快地调集军队,毕竟之前是有自己的地需要种植的“兼职兵”,而现在是打仗就有钱赚的“职业军人”,参战积极性就大不相同。

影视剧中的宋朝武将形象

虽然宋朝不抑兼并政策和募兵制有着不少的优点,但同时也极大的增加了政府的财政开支,这些财政开支的来源,也只能向农工商三大产业征集。

而农业和商业的基本盘只有那么大,想要“开源”,只能继续扩大商业规模,促进贸易,才能维持宋朝“冗兵”的开销。

生产力发展,城市化率提高

历史车轮滚滚向前,除了极少数时期的文明倒退,社会生产力一直是在不断向前发展的。

青铜时代的金属农具直接将中国从原始社会拉入奴隶制社会;铁农具和牛耕的大规模推广,又将中国从奴隶制社会推进到封建社会。

青铜将中国的人口容量从百万直接提升到1000多万,而铁农具和牛耕直接将让人口容量攀升到2000万-5000万之间,每一次技术的进步都是中国人口的大爆发时期。

经历了南北朝贾思勰等人对农业技术的编纂汇总,《齐民要术》等著作将先进的农耕技术实实在在在地推广到了整个中华文化圈,甚至全世界。

在此之后的隋唐时期,中国的人口也是突破了6000万大关.

除了技术进步,新作物的引进也是人口爆发的重要原因。

贾思勰

比如明清两朝对美洲红薯、玉米、土豆等高产作物的引进,直接将中国的人口容量提升到了四亿之数,宋朝也同样如此。

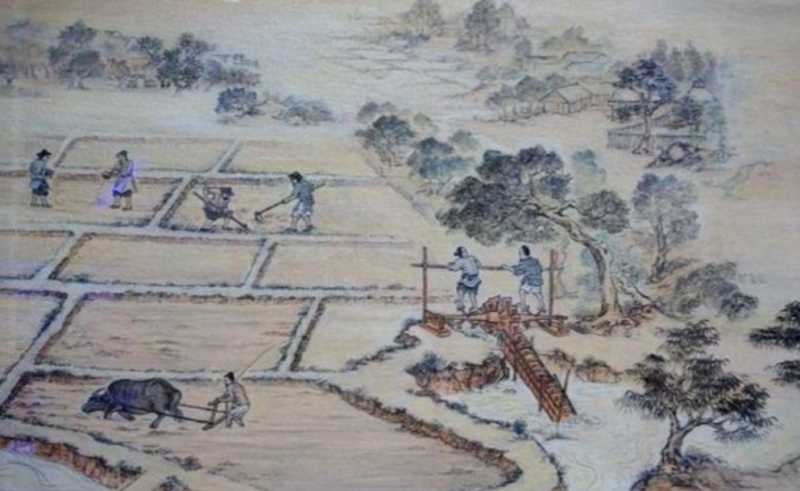

虽然北宋只有区区280万平方公里的土地,但北宋人口在巅峰时期就有9800万之多,甚至过亿,这主要归功于两大作物——小麦和占城稻。

在宋朝之前,北方的主要粮食作物是由狗尾巴草驯化而来的粟(小米),虽然小麦的种植历史也很悠久,但在南北朝石磨发明之前,小麦这种口感不佳的作物是非常不受欢迎的,即使小麦的亩产要高于粟很多。

在经历了西亚小麦和本土小麦的品种改良之后,再加上石磨增加了磨粉效率(之前是石棒石盘),小麦在宋朝超越了产量较低的粟,成为北方的主要粮食。

而在南方,占城稻的引入也大大提高了水稻的粮食产量。

除此之外,与经济重心的南移相伴随,大量人口也完成了南移,对南方进行了大规模的开发,南方的水热条件也比北方更为优秀,甚至更靠南的位置一年三熟都不成问题。

粮食产量的提高,导致同样的土地能够养活更多的人口,也就推进了北宋的城市化进程。

城市人口又是以工商业为主,再加上不抑兼并导致大量流民从土地劳动中解放出来,加入城市、加入工商业从业者也是势在必行的趋势了。

在宋真宗时期,北宋在册人口就到达了9800万,靖康之耻爆发时,人口基本可以确定能够破亿,是汉、唐常年人口的两倍之多。

量变产生质变,过亿的人口也会加大人口流动,从而继续催生商业的变革,如若没有战乱,进一步发展出资本主义萌芽,想必也不是问题。

结语:

宋朝商业之繁荣,在整个中国古代史当中都是难得一见的商业盛世,即使是商业鼻祖商朝也难以媲美。

其中虽然有北方边患的无奈,但“福兮祸之所倚,祸兮福之所福”,谁也不知道变化带来的后果究竟是好是坏,只能够“知天命,尽人事”,发挥主观能动性去改造这个世界。

大家都在看

-

我国的商业文化哪里最出名?你了解多少? 在中国这片古老而又充满活力的土地上,商业文化如同一股生生不息的河流,滋养着这片土地上的人们,也推动着社会的进步与发展。那么,我国的商业文化哪里最出名?它又是如何展现其独特魅力的呢?今天,就让我们一起走 ... 商业之最04-27

-

"破局者刘强东:以毛泽东智慧破解资本压榨困局的商业革命" 2025年4月,当京东外卖骑手们首次拿到盖着红章的劳动合同,这场始于宿迁农村的变革已悄然改写中国商业史。身着骑手服的刘强东蹲在街头与配送员涮火锅的画面,在社交平台掀起全民热议——这不仅是企业家的姿态转变, ... 商业之最04-26

-

俞敏洪到底输在哪那个拥抱董宇辉的姑娘藏着东方商业最稀缺的密码 36岁的潇潇在镜头前张开双臂时,直播间300万观众集体破防了。这个被网友称作"东方甄选林黛玉"的姑娘,在众人默契保持社交距离的夜晚,用一个跨越三米的拥抱,完成了中国互联网史上最动人的商业叙事。俞敏洪 ... 商业之最04-26

-

史玉柱:从负债2.5亿到17亿担保泥潭,这位商业枭雄的三次生死劫 2023年深秋,北京金融法院的一纸判决让史玉柱再次站在舆论的风口浪尖。这位曾缔造脑白金神话、靠《征途》重登富豪榜的商业奇才,因替朋友担保陷入17.65亿元债务漩涡,其名下97.53%的股权被冻结,连珍藏多年的古董车 ... 商业之最04-24

-

商业帝国的建造者: 王健林的万达神话 在中国商业史的星空中,王健林无疑是一颗耀眼的星辰。他不仅建造了一个横跨地产、文化、金融等领域的商业帝国,更以其独特的商业哲学和坚韧不拔的企业家精神,改写了中国民营企业的发展轨迹。从一名普通军人到亚洲首 ... 商业之最04-24

-

刘强东的“接地气”为啥成了商业圈的“显眼包” 最近刘强东在广东仓库搬货的视频又上了热搜,评论区有人酸溜溜地说“强哥又在作秀”。但咱细琢磨琢磨:在互联网大佬集体玩“隐身术”的时代,一个身价千亿的老板肯放下架子去一线搬货、跟快递员唠家常、在员工食堂排 ... 商业之最04-23

-

商业社会的“软化”:从效率至上到价值共生 引言:当京东“送外卖”成为商业信号 2025年,京东在外卖领域的一系列动作引发行业震动——宣布为外卖骑手全员缴纳社保、设定5%净利润红线、创始人刘强东强调“不打口水仗,专注社会价值”。这些看似与传统商业竞争 ... 商业之最04-22

-

哪种类型的商业模式让你觉得最稳?看你的风险评估能力 在商业世界中,每个人对于“稳定”的理解都不尽相同。有人信赖老旧稳重的传统方式,有人偏好新兴灵活的创业路线,还有人选择多元结合的综合策略。你的选择,会透露出你面对不确定性时的反应方式,甚至能折射出你在生 ... 商业之最04-21

-

在市集里,哪种摊位最吸引你驻足?揭示你的潜在商业嗅觉 在这个变化快速的时代里,我们每天都在接受着无数的信息和选择。有些人总能在纷繁中捕捉到机会的气息,而有些人则善于稳扎稳打,从细节中发现价值。商业嗅觉,听起来仿佛是商界精英的专属,但其实我们每个人在生活中 ... 商业之最04-21

-

探秘南京高淳:解锁那些令人称奇的“最”! 南京,这座历史悠久的城市,不仅以其厚重的文化底蕴吸引着无数游客,更以其周边各具特色的区县让人流连忘返。今天,就让我们一同走进南京的南大门——高淳区,解锁那些令人称奇的“最”,感受这片土地上的独特魅力。 ... 商业之最04-19

相关文章

- 不争之智:道德经第六十九章的现代商业启示

- 发展低空经济什么最关键?吕本富:逆向创新找商业闭环,最重要是解决应用场景

- 33.6亿!煤老板韩震出手“陕西最大奥莱”,榆林商业的煤动力

- 煤老板回家:33.6亿“最大奥莱”刷新榆林商业史

- 煤老板回家:336亿“最大奥莱”刷新“榆林商业史”

- 范蠡:从灭国战神到商业鬼才,春秋顶流的逆袭剧本比影视剧还离谱

- 煤老板回家:33.6亿“最大奥莱”刷新“榆林商业史”

- 白湖亭能成为福州最后的商业中心吗

- 商之大者:论商业智慧与国家命运的共生共荣

- 李嘉诚的"不担心”与“最担心":一个商业帝国的经极命题

- 李嘉诚:撕裂时代的“双面巨贾”,是商业之神还是逐利之兽

- 胖东来的创始人于东来:纯粹且高尚!于东来有着商业最稀缺的真诚

- 李嘉诚的228亿美元套现:或将成为其商业生涯最昂贵的"避险"选择

- 大武汉真的太好逛了,武汉最顶级的商业,又要连开两家……

- “败者不死,只是蛰伏”——商业大佬之所以能逆风翻盘的秘诀

- 从工业锈带到商业秀场:合肥瑶海凭什么吸引K11?

- 李嘉诚:商业巨擘的多面人生

- 李嘉诚商业帝国最脏一块砖:公摊面积凭什么让中国人买单

- 太行商脉:武安商帮的五百年商业密码。太行遗珍杂志社存稿

- 胖东来:一个零售业乌托邦引发的商业地震

热门阅读

-

世界上最小比基尼,几根绳子也能叫比基尼 07-14

-

胡文海事件真相,以暴制暴杀了村干部等14人 07-14

-

好日子香烟价格,多款不同系列价格口感介绍 07-14

-

缅甸惊现最古老琥珀 距今一亿年价值连城 12-09