广东深夜出现大眼怪鸟,中国独有,竟是“世界上最神秘的鸟”?

每当国内又发现听都没听说过的生物时,总会让人忍不住感叹:中国到底有多么地大物博啊?

比如4月初的一个夜晚,在广东惠州拍到的一种奇特小鸟,单看名字就让人觉得,咱们中国真不愧是能写出《山海经》的地方!

4月8日上午,广东惠州惠东县的动物保护工作者按照惯例去检查红外相机,在其中一个对准了水边的相机里,看到了这段珍贵的红外录像。

就是这种眼睛能“发光”的鸟

这种生活在水边的鸟,现在全世界的数量不足1000只,也是全球最濒危的30种鸟类之一,昼伏夜出行踪隐秘,因此非常难以观测,被称为“世界上最神秘的鸟”,就连学名都非常生僻,不看拼音真没几个人念得出来。

这就是海南鳽,你猜最后这个字怎么读?

谁是海南鳽?

正确读音是鳽(jiān),在中文里,这个字是所有鹭科鸟类的通称。它还是个多音字,读(qiān)的时候,指代一种名字同样生僻的小鸟,叫做鹡鸰(jí líng);而读(zhān)的时候,又代表了一种名叫鹯(zhān)的猛禽。

当然这些全是古文里的用法,现在鳽这个字只用于鹭科,海南鳽就属于鹭科夜鳽属的一种鸟,还是一种非常难得一见的鸟。

海南鳽是一种非常敏感和孤僻的鸟类,一旦受到惊扰,就会放弃巢穴和雏鸟,导致繁殖失败。

海南鳽也是一种非常隐秘和沉默的鸟类,很少被人观察到。因此,关于海南鳽的科学研究和保护工作都非常困难。

在广东惠州拍到的这段视频,清晰地展示了海南鳽的外貌特征和行为特点,让无数网友为之惊叹和赞叹。这也是有史以来第一次在广东省境内发现海南鳽的踪迹,为海南鳽的分布范围增添了一个新的记录点。

视频中,我们可以看到一只灰色的鸟儿在池塘边跳跃,它有着长长的腿和短短的尾巴,嘴巴细长而弯曲。它的眼睛大而明亮,适应于夜间捕食。它的体型不大,大约有30厘米长。它看起来很警惕,不时地向四周张望。

它为什么如此神秘?

海南鳽是一种中型涉禽,属于鹳形目-鹭科-夜鳽属的鸟类。它的学名是Gorsachius magnificus,还有海南虎斑鳽、白耳夜鹭、夜游鹤等别名。

成年海南鳽的体长约为54厘米,雌鸟较小。它的羽毛呈暗褐色,通体带有白色的斑点,部分羽毛有金属光泽。

它的头部和冠羽呈灰白色,一条白色“系带”贯穿头部,显得十分机敏。头部的下侧长有白色羽毛。它的嘴为灰色,下嘴基部为黄色。它的虹膜为深褐色,脚为亮黄色。

由于其属于夜行性鸟类,它眼睛非常大,眼睛特点十分明显,以保证夜间收集到更多光线。在借助红外摄像机的观察下,会发现其眼睛有很强的聚光能力。

海南鳽这个名字很特别,其中“鳽”这个字很生僻,不过和“鹣(jiān)”这个同音生僻字不同,“鹣”是指一种传说中的鸟类,雌雄各有一只眼睛,一个翅膀,又称“比翼鸟”。

海南鳽很适应高山密林和溪流河谷等特殊的生境,并形成了独特的形态和行为。长脖子细腿,看起来与鹤有几分神似,也与鹤科鸟类同样是涉禽。白天隐藏在密林中,夜间才出来活动和觅食,因此才有了“夜游鹤”这个名字。

这种喜欢孤独的鸟类,不仅数量非常稀少,全球不足1000只,甚至比大熊猫还要稀少,而且分布面积也极其狭窄。

海南鳽主要分布在中国的海南岛和广东省,也有少量分布在广西、福建、浙江和安徽等地呈零星分布。

其中,海南是最早发现海南鳽的地方,也是其主要的气息地点之一,在这里它们并不迁徙,而其他地方是夏候鸟或旅鸟。由于海南鳽的生活习性非常隐秘,其夜行性及胆小机敏的特性,很难被观测、研究,因此也被称为“世界上最神秘的鸟”。

黑夜捕食者

海南鳽是一种夜行性的捕食高手,它们在白天多数时间都会躲藏在树上或树洞里,只有在夜晚或清晨才会出来活动。

它们有着敏锐的视力和听力,能够在黑暗中寻找猎物。它们的嘴像尖刀一样,尖锐而短小,能够快速、精准地捕捉和吞咽小鱼、蛙和昆虫等动物性食物。

在海南鳽的食谱中,鱼类的进食量是最大的,约占总进食量的90%左右。

海南鳽是一种喜欢在人迹罕至的深山密林中溪流边的树上筑巢的鸟类。它们的巢是用树枝、草叶、苔藓和羽毛等材料搭建的,形状像一个碗或一个平台。

它们每年只繁殖一次,每次只产一枚蛋,由雌鸟负责孵化,雄鸟负责觅食和保护。孵化期约为30天,雏鸟出壳后约60天就能飞翔。

一只海南鳽的性成熟期约为3-4年,寿命约为15-20年,繁殖能力已经这么低了,它还会受到惊扰时放弃巢穴和幼鸟。

海南鳽这种敏感的特性也体现在其鸣叫方面,海南鳽只有在幼鸟乞食期间会大声歌唱,一旦过了幼年期,海南鳽便会逐渐减少发声斌率、声音大小,直至成年后基本不会发出声音。

虽然有时也会发出咕咕或嘎嘎的声音,但由于其点小害羞的特性,目前仅有对其声音的描述,并未找到其鸣叫的影像、音频资料

海南鳽的保护

海南鳽存在曾经是一个谜,它的生存曾经是一个梦,它的未来还需要我们的努力。

海南鳽这一物种的发现历史可以追溯到清朝时期,当时一位外国动物学家在海南岛五指山采集到了一只成年雄鸟的标本,这是人类第一次见到了这种奇特的鸟类。他将这只标本带回了欧洲。

但是,由于海南鳽非常难以观察和研究,长期以来人们对它的了解非常少,甚至有人怀疑它是否真实存在。

直到20世纪50年代后期,人们才在广西、浙江等地陆续发现和记录了海南鳽的踪迹,证实了它不仅分布在海南岛,而且还有其他的分布地。

海南鳽的保护历史可以追溯到1988年,当时它被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中,被认定为极度濒危物种。

从此,人们开始了对海南鳽的保护工作,包括在各地建立自然保护区和人工救助项目,开展科学调查和监测,加强法律法规和宣传教育等。

后来它被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,被确定为国家一级保护动物,但长期以来一直行踪神秘,观测记录很少。

在1999年,在广东始兴车八岭国家级自然保护区,有人意外地发现了一只幼鸟的标本,这是自1899年以来第二次在广东省境内见到海南鳽的证据。

在2005年,在浙江千岛湖水库附近的山林中,有人惊喜地发现了一个海南鳽的繁殖地,共有12个巢穴和18只成鸟和幼鸟,这是目前已知的最大的海南鳽繁殖地。

这些发现都为海南鳽的保护提供了重要的信息和希望,让我们对海南鳽的未来又有了些许期望。

结语

海南鳽是一种珍稀而神秘的鸟类,它们是中国独有的国家一级保护动物,也是全球最濒危的鸟类之一。

它们在黑暗中闪耀着生命的光芒,在沉寂中传递着自然的声音,在隐秘中展示着魅力的风采。

一只海南鳽在广西捕食的时候,误吞了带着鱼钩鱼线的小鱼

然而它们现在面临着严峻而复杂的挑战,需要我们的支持和帮助。它们不仅是我们独有的物种,也是一种责任,一种使命,我们应该尊重和保护它们,让它们能够在自然界中安全地生存和繁衍。

大家都在看

-

上海,到底骗了多少人?居然拥有十个“世界之最”! 你以为上海只是外滩的霓虹、陆家嘴的摩天楼?错了!这座城市的“隐藏技能”多到离谱——全球最高的餐厅、最深的酒店、最大的滑板公园……甚至还有“反重力”的黑科技!今天就来扒一扒上海那些“低调到尘埃里”的世界 ... 世界之最03-24

-

两个月多艘“世界之最”交付 这就是中国“船”说 3月20日我国自主研制的8600车大型汽车运输船正式交付#我国大型汽车运输船上新了#话题一度登上热搜榜高位新交付的8600车大型汽车运输船设有14层车辆甲板,能够方便高效装卸小轿车、货车、巴士等多种车辆8600辆。我国 ... 世界之最03-22

-

生活中遇到的那些“世界之最”看完感觉每个都有遇到过 不知道大家有没有发现,生活中,我们常常会遇到一些很小但又避免不了的事,咱们一起来看看究竟是哪些抽象概念。每次舌头已经找到塞牙的地方,但用手就是扣不到好像从来没有真正用完过一只圆珠笔,要么无故消失, ... 世界之最03-21

-

“世界上最丑陋的动物”当选新西兰年度鱼类 转自 | 潇湘晨报记者 | 梁婷婷近日,新西兰一家环保组织,将水滴鱼评为年度鱼类。此前,这种鱼曾因其柔软、粗糙的外观而被称为“世界上最丑陋的动物”。(水滴鱼。)(在水滴鱼自然的深海栖息地中,它与普通的鱼相似 ... 世界之最03-21

-

扒一扒那些让人震惊的“世界之最”。 01内容挺有意思,一些“世界之最”确实让人意想不到,比如最高的建筑、最深的洞穴,读起来挺长见识。不过有些记录感觉有点无聊,比如最长的指甲、最重的西瓜,这些除了猎奇好像没啥实际意义。总体来说还是值得一看, ... 世界之最03-20

-

盘点:世界之最 速度最快的动物陆地最快:猎豹(时速可达 120 公里/小时)空中最快:游隼(俯冲时速可达 389 公里/小时)水中最快:旗鱼(时速可达 110 公里/小时)体型最大的动物陆地最大:非洲象(体重可达 6-7 吨)水中最大:蓝 ... 世界之最03-20

-

阿尔瓦雷斯:亚马尔是世界上最优秀的球员之一,他的能力令人钦佩 直播吧3月16日讯马竞即将迎来联赛与巴萨的关键战役,两队目前排名第二、第三,马竞多赛一场,落后巴萨1分。赛前,马竞前锋阿尔瓦雷斯接受媒体采访时,谈到了巴萨新星亚马尔。“亚马尔非常年轻,但如今,他是世界上最 ... 世界之最03-20

-

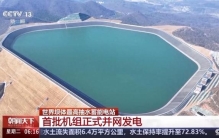

点赞!又一世界之最! 据国家电网消息,10日,世界坝体最高抽水蓄能电站——国网新源江苏句容抽水蓄能电站3号机组正式并网发电。至此,该站首批3台机组全部投运,并网容量已达67.5万千瓦,这个60层楼高的电站,将为长三角地区新添一座大型 ... 世界之最03-17

-

世界上 7 种最可怕的食物(人们确实会吃) 每个人都有自己喜欢的舒适食物,而有些食物,通常让人感到不适或者恐惧。下面列出了七种可能让你退缩的食物,尽管它们确实是一些地方的传统美食。1.血汤血液作为烹饪原料已有历史,尤其在欧洲和亚洲非常流行。血汤通 ... 世界之最03-16

-

108岁的箱石女士被认定为“世界上最年长在职理发师” 近日,日本栃木县那珂川町的一个体育馆内举行了一场特殊的授证仪式。108岁115天高龄的箱石静井(Shitsui Hakoishi)女士从吉尼斯世界纪录裁判员手中接过证书,正式被认定为"世界上最年长的在职理发师"。这位跨越世纪 ... 世界之最03-14

相关文章

- 被称为“世界上最营养的早餐”,每天吃1个能延寿

- 世界储量之最

- 掘进天山建通途 这一大国重器创多项世界之最

- 【史海回眸】世界最古老种子库为战后苏联提供保障

- deepseek告诉我:这十个中国的世界之最,短期内很难被超越

- 生活里那些世界之最

- 海关截获世界最毒蛙!

- 世界最毒蛙被截获!

- 有趣的二十个世界之最(文末有彩蛋)

- 世界上最“长”的3个国家,版图能有多奇葩?结合地图了解一下

- 世界上最可怕的树,传说吃人无数,有人亲眼看见吞下一头羊……

- 世界上最可爱的存在

- 广州这项世界之最工程,有重大进展!

- 突破想象!那些令人惊叹的人类世界之最

- 历时6年耗资40亿,上万人在秦岭“掏”了个洞,搞出一条世界之最

- 世界最可怕死亡?美国男子被卡洞穴,倒挂27小时心脏承受不住身亡

- 惊险!上海截获世界最毒蛙,还是活的!毒素可迅速致命

- 内马尔:亚马尔和我有很多相似之处,他能够成为世界最顶级球星

- 20世界最具影响力人物之一“列宁”

- 【多彩新论】“世界之最”,不断刷新的贵州风景

热门阅读

-

世界最恐怖的3个地方,第一名位于中国,你去过吗? 01-04

-

世界上最长寿的人前10排行榜,中国占6个! 02-14

-

盘点一下世界之最,最长丁丁竟然有60㎝!! 04-26

-

全球最值钱的五大货币,竟然没有人民币和美元 05-10