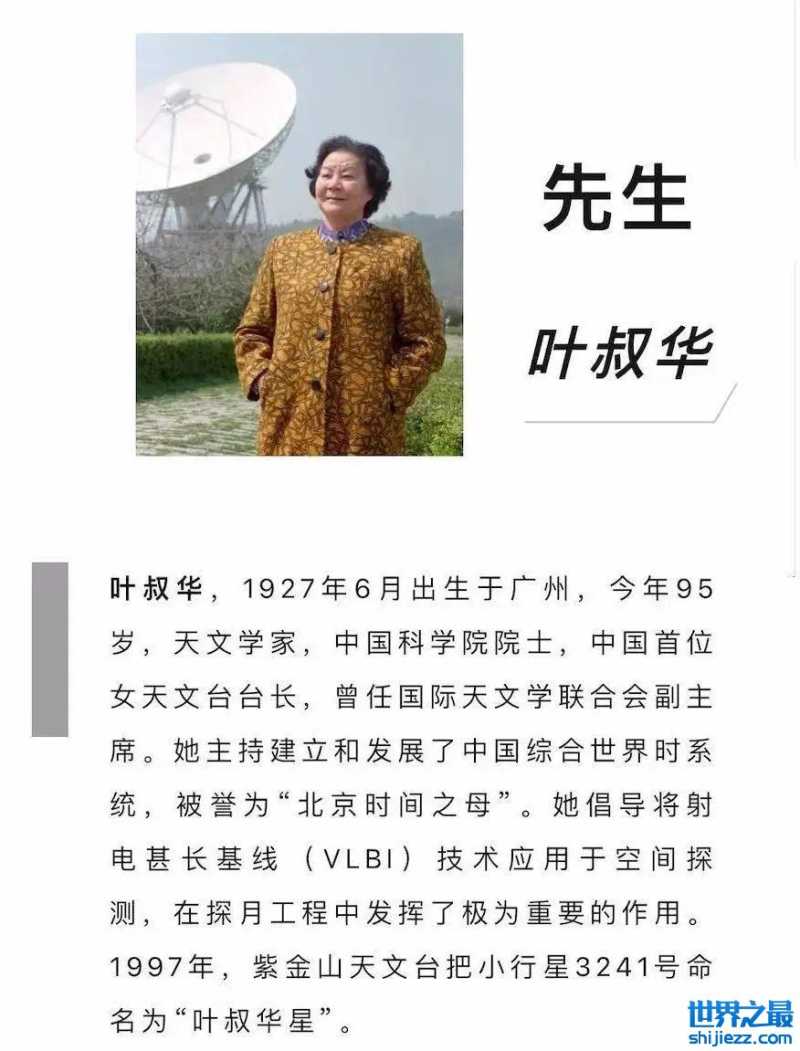

叶叔华:从“北京时间”到浩瀚星海丨先生

有一颗小行星以她之名

2022年夏天,上海持续高温,动辄40摄氏度以上。95岁的叶叔华仍然每天上午9点准时来到中科院上海天文台上班,工作到下午两三点。疫情期间不能堂食,秘书从食堂帮她把饭买回办公室。天文台的年轻人见到叶叔华,会亲切地喊一声“叶先生”。

叶叔华:我自己的项目不多了,主要是提些建议。比方现在国际上有一个很大型的合作,我们国家参加了。参加了以后我们可以做些什么,特别是天文台可以做些什么,一起来帮忙谋划。

1997年,在叶叔华星命名典礼上讲话

走出办公室的方寸之地仰望太空,她的事业领地在浩瀚星海中。那里有一颗以她的名字命名的小行星——叶叔华星,以纪念她在天文领域的杰出贡献。提起这份殊荣,叶叔华云淡风轻。

叶叔华:谁观测到小行星谁就有权利命名它,只要他的命名符合国际天文协会的规则。国际天文协会觉得可以,都会同意的。所以小行星的命名非常多,命名“叶叔华星”主要就是人家(紫金山天文台)的好意。

曾被紫金山天文台拒之门外

18岁前,叶叔华的人生抱负与“天文”只一字之差,却大相径庭。

1945年,抗日战争结束。叶叔华在颠沛流离中完成了高中学业。她钟情文学,一心想研究古文。父亲却更担心她今后的生计,希望她选择更容易安身立命的自然科学。最终,两人达成折中方案:数学。

叶叔华:我到了中山大学以后发现数学跟天文是在一个系,一年级的时候接触了天文,有一位女教授口才非常好,她把天文实用方面到底有些什么事情可以做讲得非常生动,而且这里面有很多是国家用得着的地方,所以我们这班同学大部分都选择天文了。

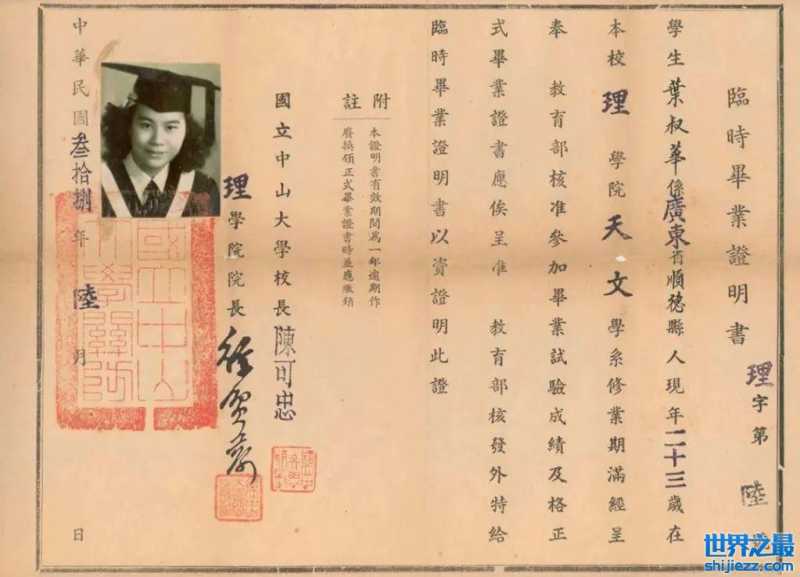

1949年6月,国立中山大学理学院数学天文系颁给叶叔华的临时毕业证书

1949年,叶叔华和爱人程极泰双双从中山大学数学天文系毕业,当时的广州尚未解放,社会动荡、人心浮动。为了谋生,叶叔华夫妇前往香港一所中学教书。

1951年,叶叔华在香港

回忆起这段经历,叶叔华说,当时香港的生活很好、待遇很高,却不是他们想要扎根的地方。这对年轻的夫妇坚定地想要回到内地。1950年夏天,叶叔华和程极泰一起到南京紫金山天文台求职,没想到碰了个“冷钉子”。

叶叔华:我们到南京去找紫金山天文台,结果紫金山听完回答说“只收一个男的”,我听了以后气死了,就写信给台长说,“你是不对的,我应该到你们天文台来。”当时年轻气盛,也不知高低,结果当然也没去成了。但是这个事情后来人家都知道了,原来还有这么个人写信给台长去争。

这封长信还是发挥了作用,第二年,紫金山天文台下属徐家汇观象台向叶叔华敞开了大门。

“北京时间”,由她测定

许多年后,一场英文演讲让90多岁的叶叔华登上热搜,站在世界顶尖科学家论坛上,她说:“打破性别‘玻璃天花板’,锤子就握在每位女性手中。”一如自己的人生写照。

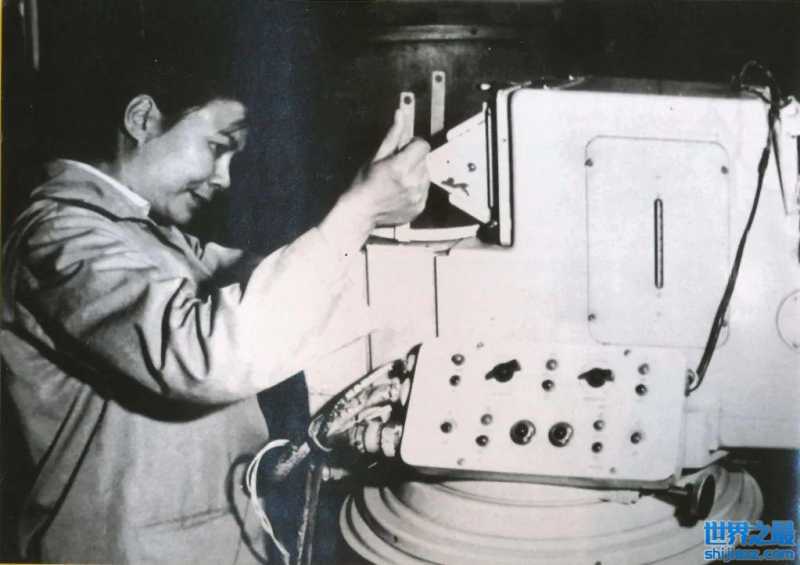

叶叔华在丹容等高仪上观测

叶叔华进入观象台的第一份工作,是观测恒星、计算恒星时,再换算成世界时。世界时,是全世界统一使用的时间,以地球自转为基准,要靠观测恒星的位置来确定。夜晚的观测,需要全神贯注、目不转睛;白天,则是繁重的计算和数据处理。这份工作,远非想象的那样浪漫。

叶叔华:当时徐家汇观象台的工作很呆板,跟我想象的天文工作差太远了。后来理解到原来时间服务工作是国家所急需的,而且全国只有我们这一家能够做时间服务。特别后来听到测绘部门的同志说,他们本来工作做得很好,后来用了我们的数据结果反而更坏,这对我还是很大的刺激。

新中国成立之初,资源勘探、工程建设、地图测绘等领域都对计时精确度提出了更高的要求。当时的中国天文学界百废待兴,时间测量精度世界倒数。

1955年,国家将提高授时精度的任务下达给徐家汇观象台,32岁的叶叔华挑起了大梁。此后的十年,她攻克经费不足、人员有限、设备落后等重重困难,让中国授时精度赶上国际先进水平。

叶叔华:国家需要有我们独立的授时系统。怎么做才能在国际上站得住?最后也确实是除了国际上几十个国家合作的国际时间局之外,就是我们(领先),比当时的苏联系统还要好。当然这不是一个人的事,是全国几个天文台一起合作,最后的数据都汇总到上海,我们来做最后的计算和处理,用我们自己的方法把它变得最好。

中国科学院上海天文台天马望远镜园区

1962年,徐家汇天文台、佘山天文台合并为中科院上海天文台。

1965年,叶叔华团队的 “综合世界时”系统通过国家鉴定,正式作为时间基准向全国发布。“北京时间”音响通过短波广播走进了千家万户,叶叔华也由此被誉为“北京时间之母”。

“把天文界的钱都用光”也要做成

尽管当时的“北京时间”达到了国际先进水平,但叶叔华敏锐地意识到,只有发展新型观测技术,中国才可以继续立于不败之地。恰逢时间服务从偏居东南的上海移交到地处中部的陕西,她也需要为上海天文台谋划新的使命。

70年代末期,在图书馆翻看外文文献的叶叔华注意到美国和加拿大科学家分别研制了“甚长基线干涉仪(VLBI)”,也就是用多个天文望远镜同时观测一个天体,模拟一个巨型望远镜的观测效果。

1994年叶叔华参加乌鲁木齐25米射电望远镜揭幕仪式

叶叔华:我看来看去,发现最新出来的射电甚长基线技术是真好,可以用在很多方面。我们上海天文台要找出路的话,就干这个了。我想要在全国建三座甚长基线观测站,当时想法是上海、乌鲁木齐、昆明各一座,这就差不多铺满中国了。有了想法马上就全力以赴,从不懂到懂,而且真正争取到了各方面的支持,甚至把天文界的钱都用光。

上世纪70年代,叶叔华提议在国内建3个站的VLBI网

争取到了当时“天文口能动用的全部科研经费”,敢为人先的叶叔华至今提起来依然颇有些得意。

在摸索建立了上海天文台的甚长基线干涉系统之后,中国与德国马普射电研究所进行了跨亚欧大陆的国际联测,为后来中国加入国际网铺平了道路;中国自己的甚长基线干涉网建设也被提上日程。叶叔华权衡利弊,选择在乌鲁木齐建立第二个甚长基线观测站。天文观测精度的大大提高为后来的中国探月工程立了汗马功劳。

2020年12月17日,VLBI测轨分系统圆满完成嫦娥五号测定轨任务,叶叔华与工作人员合影

叶叔华:有了甚长基线干涉测量仪以后,观测精确度提高了, 而且可以看得很远很远。我们自己估计应该可以支持中国的探月工程,所以我们天文台几个人跑去请缨,说我们可以做什么,特别是探测器变轨的时候,轨道改变前改变后数据是不是精确?原先我们答应10分钟把测轨结果报到北京,现在1分钟都不到,做得很好。我真的很骄傲。

天文不浪漫,但国家需要

1981年,叶叔华正式担任上海天文台台长,成为中国首位女天文台台长。数年后,她当选国际天文学联合会副主席,是担任这个职位的第一位中国人。最近,国际天文学界最具影响力的期刊《天文学和天体物理学年评》正准备刊发她的个人传记,她也将成为第一个登上期刊年度封面的中国天文学家。

无论多少个“第一”,皆成过往。在上月举行的2022浦江创新论坛女科学家峰会上,95岁的她还在发出“十年之约”:“十年之后,当国家问到‘中国科技界有哪些成果’,我希望女性科技工作者可以有我们的贡献。”

在位于走廊尽头的那间办公室里,她还在关注着一些虽不浪漫但国家需要的工作,比如太阳系观测,比如北斗系统。浩瀚星海,人类显得如此渺小,但能发出光和热,便不虚此生。

记者:为什么这么不浪漫的工作,您还这么热爱它?

叶叔华:没办法,这国家需要,对吧?

记者:国家需要,您就去做。

叶叔华:对,这是很光荣的事情。我觉得人家说不虚此行,我觉得不虚此生,此生没有什么遗憾,到底还是做了一些有益的工作。

监制丨高岩

审稿丨章成霞

记者丨张筱璇 杨静 徐鸣佳

播音丨王娴 王泽华

制作丨李晓东

图文编辑丨陈宇

来源:中国之声

大家都在看

-

有史以来的最强伽马射线暴——这种天文学强爆炸,闪耀了整个宇宙 这是艺术家对超新星的概念理解,它可以引发伽马射线爆炸图源:DESY,科学传播实验室一个国际天文学家小组探测到一对比以往能量都要高的伽马暴。伽马暴是宇宙中已知的最强的爆炸,但这些最近的发现暗示着我们明显地低 ... 天文之最03-22

-

天文之最——带你探秘浩瀚深邃的宇宙世界极美景观 遥望星空,星河璀璨。在这片浩瀚深邃的宇宙世界中,有无数个令人叹为观止的极美风景,我们也许这辈子都无法领略这样的风景,但是我们却能想象。世界上最美的光——极光 在地球南北两极附近地区的高空,夜间常会出现 ... 天文之最02-26

-

看:这是银河系的中心照片!天文学家在这里有惊人发现 这幅图片拍摄的是夜空星光的全景照片:我们在这里可以看到一条光带,这就是我们所说的银河。而银河在人马座以及天蝎座方位那里显的亮度更亮、宽度更宽。那里就是银河系的中心。中心更明亮是因为那里聚集了比其它地方 ... 天文之最01-03

-

天文学家眼中的星之“尽收眼底” 天文观测其实分为很多种,我们今天在这里就和大家说说比较容易理解的光学天文观测,天文学家都看到了什么。究竟看到了啥光学波段的观测,目前采用的基本手段就是用望远镜将星光聚焦到焦面上,然后焦面处的探测器(通 ... 天文之最12-31

-

第谷.布拉赫:丹麦天文学的奇才与《鲁道夫天文表》的传奇 引言第谷·布拉赫(Tycho Brahe,1546—1601)是丹麦历史上最杰出的天文学家之一,他以独特的观测方法和对天文学的贡献而闻名于世。布拉赫的生平充满了传奇色彩,他的工作不仅为后来的科学家奠定了基础,也为现代天 ... 天文之最12-30

-

金属鼻子天文学家:第谷.布拉赫-的星空传奇与科学启示 在丹麦的历史长河中,有一位天文学家以其独特的个性和惊人的才华而闻名,他就是第谷·布拉赫(Tycho Brahe)。如果你觉得天文学家都是一副严肃的模样,穿着白大褂,拿着望远镜,那你一定没见过这位“星空中的狂人” ... 天文之最12-30

-

第谷.布拉赫:丹麦天文学界的奇才 引言 第谷·布拉赫(Tycho Brahe,1546—1601)是丹麦历史上最杰出的天文学家之一,他以其卓越的观察能力和独特的天文理论而闻名于世。布拉赫的工作为后来的天文学发展奠定了坚实的基础,尤其是他的《鲁道夫天文表》 ... 天文之最12-18

-

第谷. 布拉赫: 丹麦天文学界的奇才 在天文学的历史长河中,许多杰出的人物为我们揭示了宇宙的奥秘。其中,第谷·布拉赫(Tycho Brahe,1546—1601)无疑是一个闪耀的星辰。他不仅是丹麦的天文学家,更是当时科学革命的重要推动者之一。布拉赫以其独特 ... 天文之最12-13

-

铅球:天文学家发现超致密超级地球 大家好,我是超自然现象探索官,感谢您的观看,希望能得到您的一个"关注"一组天文学家发现了一个恒星系统,其中有两颗非常奇特的行星,距离太阳数百光年。如果其中一颗几乎是一颗普通的超级地球,那么第二颗 ... 天文之最12-09

-

天文学的“奇才”:第谷.布拉赫的传奇人生 在历史的长河中,许多杰出的人物以其卓越的贡献和独特的个性,深深影响了人类文明的发展。今天,我们将聚焦于丹麦的天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe),这位16世纪的科学奇才,他的传奇人生和对天文学的贡献,至 ... 天文之最12-09

相关文章

- 铅球:天文学家发现超致密超级地球

- 天文学的“奇才”:第谷.布拉赫的传奇人生

- 最大恒星:天文学家拍到一颗恒星,它可能是目前发现体积最大恒星

- 比太阳亮500万亿倍!科学家发现宇宙最亮天体,吸积盘直径达7光年

- 第谷·布拉赫:天文学界的“古怪天才”

- 第谷,布拉赫:丹麦天文学界的奇才!

- 第谷.布拉赫是丹麦历史上最杰出的天文学家

- “星空下的疯狂天文学家:第谷·不拉赫的传奇与疯狂”

- 第谷.布拉赫:天文学的先驱与观测之王

- 世界之最冷知识: 1. 天文方面: - 最大的结构

- 第谷·布拉赫:丹麦天文学界的奇才

- 第谷,布拉赫:丹麦天文学界的奇才

- 牛顿式望远镜里面最真实的土星样子!#天文科普视频

- 可视半径仅30万公里,银河系第二大,天文学家:最担心一幕出现

- 关于日全食,哪个地方会最拥挤呢?

- 天文学的巨匠:第谷.布拉赫的星空传奇

- 从伽马射线到无线电波,天文学家如何“听见”宇宙?

- 奋进强国路 阔步新征程丨“中国天眼”为世界天文提供中国智慧

- 你知道安徽的阜阳,到底有多少全国以及世界之最吗?

- 地球之最天文篇:最早的多人驾驶宇宙飞船