19世纪上半叶中国陶瓷外贸:淡出欧洲,转向粗放

嘉庆、道光时期,正值19世纪上半叶清代中期向后期(即近代)过渡阶段,也是鸦片战争爆发前的约半个世纪。以往学界一般认为,乾隆朝以后中国陶瓷对外贸易趋于衰落,但随着近几十年来水下沉船实物资料的相继披露,对此时段中国陶瓷的对外贸易状况有了新的认识。

本文试结合所发现此时段的部分实物与文献资料进行综合研究,以揭示19世纪上半叶中国陶瓷对外贸易持续发展、依然活跃的状况。只是相较于16至18世纪,此时段的外贸重心出现了明显转移,从传统的欧洲市场淡出,在美国市场掀起小高潮,东南亚市场则成为新重心,日本等地也有少量贸易。在此期间,中国外销瓷生产格局亦发生变化,转向粗放经营和薄利多销,出口量大,产品较粗糙。而由于主要市场接近中华文化圈,此期外销瓷产品造型、装饰等又回归到较传统的中国本土风格。

对于清代陶瓷外销的研究,学界讨论一般集中于16至18世纪,而对于19世纪初至鸦片战争前夕中国陶瓷对外贸易情况的讨论和重视似乎不够充分,或笼统地认为该时段中国陶瓷对外贸易趋于衰落。笔者通过相关考察认为,19世纪上半叶的中国陶瓷外销应进入了另一个阶段:在欧洲市场淡出,在美国市场掀起小高潮,以东南亚市场为新重心,与日本、琉球岛等地区也有少量贸易往来。贸易重心转移东南亚市场的中国外销瓷转向粗放型生产,出口量大,产品较粗糙,产品造型和装饰等回归到较典型的中国本土风格。该现象印证了一些海关史学者的观点:实际上,19世纪上半叶的中国海商在环中国海地区仍保持着与17、18世纪相当的规模。在进入19世纪以后,中国的陶瓷出口量仍不容小觑,与东南亚地区保持了密切的贸易往来,并持续发展。

一 总体面貌——重心转移、涨消并存

与16至18世纪中国陶瓷对外贸易以欧洲市场为主的局面相比,19世纪上半叶中国陶瓷在国际市场的贸易格局发生了很大的转变,但并未完全衰退、萎缩,确切地说,应是市场重心发生了转移。在不同区域,贸易的规模涨消并存。在这一阶段,随着欧洲的华瓷消费市场趋于饱和,欧洲多国的本土瓷器生产走向正轨,欧洲市场对中国瓷器的需求量日趋下降;美国的华瓷消费市场在18世纪末期至19世纪20年代之前迅速打开,又在1820年以后日趋萎缩;与此同时,东南亚地区则成为中国陶瓷最重要的消费市场;而以日本为代表的东亚地区与中国的陶瓷贸易规模仍较为有限。

(一)欧洲

18世纪下半叶,由于欧洲华瓷消费市场趋于饱和、部分国家初步掌握了制瓷技术等原因,欧洲诸国对中国陶瓷的需求开始呈现下降趋势。1799年,主要经营中国瓷器运销欧洲的荷兰东印度公司倒闭。1801年,英国东印度公司停止进口中国瓷器,欧洲多国为保护本国利益,进一步通过提高关税等政策对中国瓷器进行限制。19世纪上半叶,随着制瓷技术在欧洲的进一步普及,欧洲本土所产硬质瓷已具有相当的市场竞争力,中国对欧洲的瓷器外销进一步萎缩。

〔图一〕 青花山水风景图荷叶边形汤钵 清代“戴安娜”号沉船出水 采自周世荣、魏止戈《海外瓷珍与海底瓷都》,湖南美术出版社,1996年,第105页

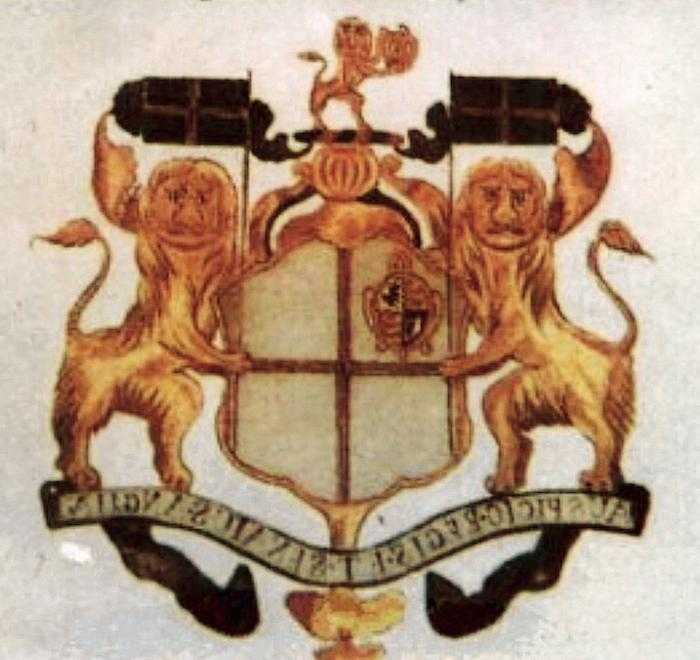

〔图二:1〕 釉上彩绘立狮徽章纹盘 清代“戴安娜” 号沉船出水 采自前揭周世荣、 魏止戈《海外瓷珍与海底瓷都》,第112页

〔图二:2〕 釉上彩绘立狮徽章纹盘 清代“戴安娜” 号沉船出水 采自前揭周世荣、 魏止戈《海外瓷珍与海底瓷都》,第112页

但中欧瓷器贸易并非戛然而止、完全停滞。实际上,直至鸦片战争爆发之前,欧洲仍然间歇性地从中国进口少量瓷器。据1994年《南洋商报》报道,在马六甲海峡打捞出清嘉庆二十二年(1817)沉没的“戴安娜”号沉船,出水了500箱、约2.3万件瓷器。该艘沉船为英国商船,目的地是印度加尔各答,由澳门港出发,应为当时英国东印度公司经营的一艘贸易商船。出水瓷器中既有大批典型供应欧洲市场的欧式精细瓷,品质较高,如成套的青花山水风景图荷叶边形汤钵〔图一〕,青花山水楼台图把杯、山水风景图镂空双系果篮,白釉镂空果篮,白釉双系杯、奶缸、圆形盘、椭圆形盘,釉上彩绘立狮徽章纹盘〔图二〕等,应主要用来供应当时生活在印度的英国殖民者,或转运至欧洲。另有一批品质较粗糙、以闽南地区产品为主的外销瓷,如青花寿字纹盘、缠枝菊纹盘〔图三〕、梅纹盘、龙纹盘、釉陶牧童骑牛俑〔图四〕、童子俑等,针对的应是印度当地的中低端市场。

〔图三〕 青花缠枝菊纹盘 清代“戴安娜”号沉船出水 采自前揭周世荣、魏止戈《海外瓷珍与海底瓷都》,第106页

〔图四〕 釉陶牧童骑牛俑 清代“戴安娜”号沉船出水 采自前揭周世荣、魏止戈《海外瓷珍与海底瓷都》,第113页

(二)美国

19世纪上半叶,中美瓷器贸易经历了较为明显的转折。在此半个世纪内,以19世纪20年代为分水岭:此前,美国对中国的瓷器需求量陡增,1830年之后贸易量锐减。

早在1783年之前,中国瓷器便陆续出现在美洲大陆,主要由欧洲殖民者带入。1784年,“中国皇后号”商船从美国纽约起航驶往中国,于8月28日抵达广州黄埔港,满载人参、棉花、皮毛、胡椒、铅等货物。同年12月27日,该船从中国满载货物返回美国,包括2460担红茶、562担绿茶、962担瓷器、400匹丝绸等,正式开启了包括陶瓷在内的中美直接贸易的篇章。

1820年前后,中美陶瓷贸易达到一个高峰。如在1816年, 265箱青花茶咖具、600箱茶具和102箱混合瓷器,出现在John Jacob Astor的一张瓷器订单中,总值约7304.86美元;1817至1818年,商人Robert Waln 、John C.和William H. Smith从Caledonia号美国商船中购买了3000箱瓷器。然而,到了19世纪20年代中期,中美贸易的商船数量明显下降,在1833至1834 年的贸易季度里,从广州返航美国的43艘商船中只有4至5艘船装载瓷器,总数不过1322箱,仅需4至5艘货轮即可完成装运。

美国在独立战争之后,中国市场突然打开,中美直接贸易航线的开通,使得自18世纪晚期至19世纪20年代的美国持续大量进口中国瓷器。但随着欧洲瓷器产业的发展,其供应能力大幅度增强、产品更符合美国消费者的文化需求,便迅速占领了美国市场,使得中国瓷器从这一时期的美国市场淡出。

(三)东南亚

19世纪上半叶,在面向东南亚市场方面,中国瓷器持续保持了规模可观的出口量。1822年1月,从厦门港出发的一艘50余米长、15米宽的大型中国商船——“泰兴号(Tek Sing)”驶往印度尼西亚,在勿里洞岛和邦加海峡之间的加斯帕海峡罹难沉没。1999年,“泰兴号”沉船被澳大利亚某商业团队打捞,并于次年在德国纳高拍卖行进行拍卖,出水器物35至36万件,基本以陶瓷为主,该数字尚不包括未被打捞、遗留在水下的大量瓷器〔图五〕。此外,沉没于新加坡附近的道光晚期(约1845)的“迪沙鲁号”沉船(Desaru Wreck)于2001年5月被发现,陆续打捞出陶瓷共约69726件〔图六〕。关于该时期中国陶瓷对东南亚外销的文献资料,有一份东印度公司的货物清单,记录了在道光四年(1824)一月二十五日,一艘从厦门驶往新加坡的贸易商船,起航时所载货物内容包括32种各式尺寸、样式的陶瓷器660250件、地砖10000件、笠石200块、1.2万把黑纸油伞,以及丝绸、烟草、干果、砂糖、茶叶等。另据1821年英国国会文件记载:“中国商船每年驶往爪哇、婆罗洲北部和西北诸港、苏禄群岛、望加锡及苏门答腊的一些口岸⋯⋯从中国出口的货物主要是粗陶瓷、丝织品、茶叶、家具以及其他华侨的日常用品。”约翰·克劳福德在其1830年出版的著作中提到:“供暹罗国国内大众市场消费的较粗糙的陶瓷器为本国所产,稍好一些的瓷器都是从中国进口,而且数量十分可观。”可见该时期中国面向东南亚的陶瓷贸易仍保持了相当大的规模。

〔图五:1〕 青花山石花蝶纹盘 邵壮拍摄 “泰兴号”沉船出水瓷器,中国国家博物馆藏

〔图五:2〕 青花玉兰牡丹纹盘 邵壮拍摄 “泰兴号”沉船出水瓷器,中国国家博物馆藏

〔图六:1〕青花变形 “寿” 字纹盘 “迪沙如”号沉船出水 采自Maritime Asia-Desaru ship https://www.maritimeasia.ws/desaru/ceramics.html 查阅时间:2022年3月14日

〔图六:2〕 青花缠枝团花纹盘 “迪沙如”号沉船出水 采自Maritime Asia-Desaru ship https://www.maritimeasia.ws/desaru/ceramics.html 查阅时间:2022年3月14日

19世纪上半叶,随着西方殖民统治的进一步深化,东南亚地区反殖民统治和压迫的战争愈演愈烈,但即便在复杂的国际形势下,东南亚地区仍是中国十分重要的贸易对象。如在1805到1820年间,中国在东南亚从事远洋航海贸易的商船总吨数就已超过了英国来华船吨数的四倍以上;1820年前后,中国远洋行业与东南亚往来的船舶吨数与贸易额,同西方任一国家在东南亚的实力相比,仍然高居首位。

该时期的陶瓷外销规模亦基本符合上述贸易趋势,从1817至1845年间的若干艘沉船及文献资料来看,该阶段中国对东南亚的陶瓷贸易应仍保持了较大的出口规模。就单船载瓷数量而言,部分大型商船的陶瓷运输量创下了新的历史高峰,如“泰兴号”沉船出水陶瓷35万余件,以及上述文献所录道光四年厦门赴新加坡的一艘贸易商船装载陶瓷66万余件等。中国陶瓷作为大宗商品,在对东南亚的海上贸易中应仍占有相当可观的比率。因此,仅从19世纪上半叶中国与东南亚持续的较大的陶瓷贸易量而言,中国此时至少仍与环中国海地区保持了十分密切的陶瓷贸易关系。

(四)日本、琉球

在清代中日贸易中,砂糖、象牙、黑檀、药种等是较常见的货品,占有较大比例,而陶瓷一般并不作为主要货物,只占其中较少的一部分。直至清代中晚期,中日陶瓷贸易的数量和质量仍维持在较低水平。

例如日本文政九年(1826)漂至静冈县后被引航到长崎的“得泰船”,载满名贵香料、药材、珍玩,而瓷器只有四篓。另如道光年间在浙江宁波渔山沉没的小白礁一号沉船,出水陶瓷444件,有观点认为该沉船的供货对象是日本。从该船出水陶瓷情况看,数量较少、品质不精,器类以盘碗为主,与当时的文献记载及相关研究基本一致。在这一阶段,日本瓷器生产基本自成体系,能够较好地自给自足,因此对于中国陶瓷的需求量也较为有限。

此外,19世纪上半叶,中国还向岛屿国家琉球输出陶瓷。如道光五年(1825)五月二十八日两艘琉球向中国进贡的商船返航那霸,道光六年(1826)六月,在自福州返程的琉球朝贡船贸易清单中出现了一定量的陶瓷货物。

总体而言,19世纪上半叶的中国陶瓷对外贸易重心已转移至环中国海的广大东南亚市场,动辄数万件、几十万件的瓷器纷纷流向东南亚,进入本地居民及广大华侨的社会生活中。从各窑场出口比率看,以闽南地区所产粗质陶瓷为该时期的外销瓷主体。美国于这一阶段进口中国陶瓷的规模在19世纪20年代前后有着较为明显的转折,经历了骤增与锐减的变化。17、18世纪与中国保持密切陶瓷贸易关系的欧洲此时已不再大量进口中国瓷器,但也会派少量船只来往于中国与英属殖民地之间,进口少量欧洲传统样式的精细瓷器。在东亚地区,日本仍保持着较低的中国陶瓷的进口量,产品多半为粗瓷。琉球等环中国海岛屿也与中国保持着一定的陶瓷贸易往来。

二 贸易港口——闽粤为主、多港出洋

在19世纪上半叶,中国陶瓷出口仍以广东和福建港口为主,船只体量和吨位普遍更大,每年出航数量和次数尤多。除此之外,也可能有部分陶瓷通过上海港、宁波港等向外输出。

1830年约翰·克劳福德在所著《出使暹罗和交趾支那王朝记》一书中记载:“暹罗与外国贸易,最多由中国输入⋯⋯由中国各港口航来的商船,多来自广东江门、福建厦门⋯⋯主要的商品为粗陶及瓷器⋯⋯”关于19世纪上半叶广东、福建港口在对外贸易中各自的分工和特点,可通过安东尼·瑞德整理的一份19世纪早期新加坡开埠前自暹罗、广东、福建诸港出发的南海帆船贸易表中得到一些信息[表一],其在一定程度反映了当时两省港口的外销特点:

第一,该阶段从中国出发赴南海贸易的船只,无论在数量还是总贸易吨位上,仍然是以广东为主、福建为辅。表中所统计单位时间段内从广东出发的船只共146艘,自福建出发的约60艘,可知从广东港赴南海贸易的船只总数量约是福建港的2.4倍,且前者的船只总吨数约为后者的1.4倍。

第二,去往中南半岛(如越南、暹罗)的中国贸易船只数量多、平均单船吨数稍小,赴南洋(如廖内-林加、文莱、三发、坤甸、喃吧哇、马辰等)贸易船只数量较少,但普遍平均单船吨数较大。相较而言,从广东港出发赴东南亚的贸易船只数量多、但平均单船吨数稍小;自厦门港出发的贸易船只虽然数量少,但平均单船吨数普遍较大,其中最大的船只是三艘从厦门驶往爪哇巴达维亚的中国大型商船,平均单船吨数可达1100。而一般情况下,驶往东南群岛的远航商船平均单船吨数在500吨左右。总体而言,19世纪初,自福建赴东南亚贸易的船只虽较广州港数量少,但是普遍平均单船载货量大于广州贸易商船。

第三,从[表一]来看,虽然同是赴东南亚进行贸易,但是除了中南半岛的越南、暹罗,以及南洋的廖内-林加、爪哇地区同时有广东和福建商船外,广东商船、福建商船在其他地区似乎各有分工、各有侧重:广东船侧重往来的国家有文莱、三发、坤甸、喃吧哇、马辰;福建船侧重往来的国家有吉兰丹州、丁加奴州、望加锡、安汶岛、苏禄、马尼拉等国。

由于当时广州港、厦门港作为广东、福建省最主要的对外贸易港口,因此两港对外贸易商船的特点应也是广州港与厦门港的外销特点。广州在清代早中期是重要的外销瓷来样加工与贸易中心,在17、18世纪陶瓷外销中扮演着重要角色。而在19世纪面向东南亚市场的中国陶瓷对外贸易中,厦门港则扮演着更重要的角色。

关于中国清代嘉道时期厦门港的外销情况,有记载如嘉庆二十三年“洋船贩夷,止有碗、伞粗货,口务遂绌”;道光三年“厦防同知陞宝以厦门为放洋正口,有奸商私用洋驳载货挂往广东⋯⋯回棹时将贵重之货运回,粗货仍用小船驳入厦口,致洋船失利日少,洋船倒罢”。上述记载似乎体现了厦门港的对外贸易受到限制,但也有一些海外资料记载该时期的厦门港出口量仍不容小觑,如“19世纪30年代初,每年从厦门赴暹罗的大船至少有40艘。前往婆罗洲、孟加锡、巴达维亚、苏禄等地都是大型帆船”。造成不同文献记载大有出入的原因很可能与当时猖獗的走私行为有关。在19世纪上半叶,厦门港的实际对外贸易量应仅次于广州港。

就陶瓷贸易而言,如从厦门港出发的“泰兴号”沉船中发现约35万件瓷器,本文[表一]中对厦门港单体贸易船只吨数的记录,以及《厦门志》中关于厦门船只赴东南亚诸国输出包括大量“永春窑之瓷瓶”等货物的记载,均可印证厦门港在此时段承担着十分重要的针对东南亚市场的陶瓷出口任务。

此外,该阶段的外销瓷可能也有少部分经由宁波港、上海港出口。在19世纪20年代末,由上海、宁波等处发出航行至南洋群岛,与暹罗、安南、菲律宾等国家通商的帆船有40余艘。其中,宁波港在当时可能承担着一定的对日贸易,例如载有瓷器的“小白礁一号”沉船,有观点认为其或是一艘从由宁波府下辖口岸出洋赴日本的外贸商船。而清嘉庆时期,上海“海舶帆樯足以达闽、广、沈、辽之远”,“远及西洋,暹罗之舟,岁亦间至”,贸易货物包括棉花、陶器、瓷器、茶叶、生丝等。

三 产品特点——高精至粗朴、来样加工至本土风格

总体而言,在17世纪下半叶至18世纪,中国出口瓷器的档次基本维持了较高水平,主要针对欧洲、美洲市场;外销瓷生产中心仍以景德镇为主,兼有广州、福建等地的窑场;出口产品以景德镇或广州生产或加工的胎釉细润、造型规整、图案繁复精致的青花、釉上粉彩等细瓷为主,兼有石湾窑、德化窑白瓷等。器类多为生活日用瓷,如餐具、咖啡具、茶具等,其中不乏专为中上阶层定制的纹章瓷、陈设瓷等高档产品,工艺十分精湛。

19世纪初,景德镇瓷器的出口量日趋下降,工艺水平亦渐渐下滑,而福建沿海腹地一带的大小窑场迅速发展,形成了以生产外销瓷为主的大型陶瓷产区,其产品主要针对东南亚市场巨大的贸易需求。总体而言,此阶段中国出口瓷器的转变特点可归纳如下:

第一,质量由高精至粗朴。如上所述,这一阶段景德镇窑瓷器的出口量及产品质量应均日渐式微,此时的外销瓷主力军逐渐转变为闽南泉、漳地区的德化窑、东溪窑、漳州窑或粤东地区等窑场所产瓷器。从种类来看,以青花瓷为主,兼有白釉瓷,青白釉瓷,褐釉、绿釉瓷,釉上彩瓷等,多为盘、碗、杯、碟、壶、罐、盒等生活必需品。

这类闽南瓷器普遍质地粗朴、品质不高。以青花瓷为例,胎中有杂质,多呈灰白或米白色,釉色青白,图案以简单的花卉纹、几何纹饰为主,兼有山石风景纹、人物纹等,青花发色蓝中略发灰,色料浓重处常见“鸡爪纹”,绘画笔法肆意率真,不拘小节,常以寥寥数笔快速描绘轮廓,简朴恣意,部分小件器物有“芒口”,应为覆烧、对扣烧等装烧工艺所致。成品瓷货中可见生烧、变形、串烟、爆釉、剥釉、流釉等现象。

第二,由来样加工到本土风格。自明代晚期,中国出口的外销瓷中即流行大量的外国样式,有从器形上模仿欧洲金银器等造型者,有装饰布局、装饰纹样参照西方流行艺术形式者,有直接在瓷器画面中绘制西洋人物者,或受订单要求书写洋文、订制家族徽章等,总体风格带有浓郁的西洋气息,这种情况至清乾隆朝时亦十分明显。道光以后,随着中国陶瓷贸易重心的转移,欧洲市场需求量的减少、东南亚市场的再次崛起,我国外销瓷的总体装饰风格又由盛行一时的来样加工的西洋风格转变为根植于中国本土的传统艺术风格,这在“泰兴号”沉船、“迪沙如号”沉船出水瓷器中得以体现。以上述沉船出水的青花瓷为例,器形基本为简单的盘、碗样式,纹饰多半较单一,有洞石牡丹纹、冰梅纹、玉兰花纹、菊纹、竹纹、仙鹤纹、鱼纹、婴戏纹、月下人物图纹、吉语文字及诗文名句等,总体呈现出较典型的中国传统装饰风貌。

此阶段,中国外销瓷风格的转变与其针对的主要贸易市场区域、消费群体的转变密不可分。

一方面,受地理因素制约与人文因素影响,地处环中国海的东南亚地区诸国自古以来与中国建立了十分密切的关系,不断受到中国文化的影响,二者的精神诉求、审美眼光等方面存在一定的共性,对具有中国本土风格的外销瓷有较大的接受度。

另一方面,至19世纪,中国移民活动开始盛行,赴南洋务工、务农、经商的华侨尤多,尤其是海禁解除之后,“移民热”高涨,合法或偷渡出境的情况屡见不鲜。19世纪统治爪哇的英国人莱佛士在《爪哇史》中写道:“(这种)船只称为‘戎克(Junk)’,这种船只每十艘当中就有八艘每年从广州和厦门载米、茶叶、铁器、油纸伞、瓷器⋯⋯这些帆船每年都带来一种宝贵的输入品,即一百至五百名勤勉的乡亲⋯⋯刚到之初,他们都作为苦力被雇佣,一旦投身于贸易、生产业、房地产业,他们便很快富裕起来。”根据莱佛士所统计的1815年爪哇人口结构表显示:该年巴城华人为52394人,全爪哇华人为94441人。据统计,直至鸦片战争前夕,东南亚华人人口已达150万左右。如此数量庞大的中国移民侨胞具有根深蒂固的宗族观念,他们迫切需要大量具有中国本土传统样式的日用器物以寄托自己的乡土之情。如在“泰兴号”沉船中发现的刻“福神”“赤嶺,道光二年端月置,显考廷柱杨公墓。男,浙江、北海,孙振源、振瀠立”字样的墓碑,石砚台,底刻“孟臣制”款的紫砂壶等,均能一窥消费市场人群的文化意识与精神需求。亦有一则关于1839至1841年间新加坡对外贸易情况的文献佐以印证,该材料记:“中国帆船每年运来的货物,有茶叶、生丝、樟脑、土布(有黄、蓝二色),大量的粗瓷器,以及其他供应本地与邻近各州的华侨需要的货品。当他们到达时,中国市集总是极其热闹。”反映在瓷器消费上,简洁质朴的中国传统样式日用粗瓷成本低廉、价格便宜,很好地迎合了当地的大众消费市场。

四 产销模式——粗放经营、薄利多销

〔图七〕 青花贴印花篮纹盘残件 作者摄 清晚期,福建安溪窑口出土 标本由安溪博物馆提供

〔图八〕 青花婴戏纹碗叠烧标本 作者摄 清晚期,福建德化窑出土 标本由德化县陶瓷博物馆提供

如上所述,19世纪上半叶的中国外销瓷已进入中低端、大规模的生产营销模式。为了提高同等条件下单位时间内的产品数量,闽南窑场广泛使用了贴印青花的装饰工艺〔图七〕,以及叠烧〔图八〕、对扣烧〔图九〕等装烧工艺。此外还通过将横式阶级窑进一步普及等方式,极大地拓展了窑炉空间利用率,提高了单位时间、空间内的瓷器产量,降低了成本。然而与此同时,也难以避免地降低了陶瓷的品质,出现了胎釉不够精润,纹饰绘画潦草,器物变形、剥釉、生烧等情况。由此可见,该时期中国外销瓷器从依靠精湛新颖的工艺、追求“高精尖”品质,转变为依靠扩大生产规模、提高产品数量的“短平快”外延型增长方式来盈利,生产模式已从偏集约型转向粗放型。但笔者认为,产品质量的优劣不能简单地与该类货品的对外贸易是否“兴盛或衰落”直接划等号,正因如此,我国外销瓷产业在清代中晚期通过另一种模式得以生存、持续蓬勃发展,更是灵活根据不同的国际市场环境和供需关系自发且及时地调节生产模式的具体表现。

〔图九〕 青花菊纹杯对扣烧标本 作者摄 清晚期,福建德化窑出土 标本由德化县陶瓷博物馆提供

从清代中晚期政府层面看,对于粗瓷等大宗货物,基本持积极鼓励出口的态度,这在陶瓷出口税方面有所体现。道光五年(1825)五月二十八日两艘琉球进贡船返航那霸时购入的货物清单中对各类货物的免税额记录显示,该船共装载瓷器10560斤,每斤对应税银约0.0016两,税率最低的为同船的甲纸,装载25000斤,每斤对应税银0.00063两,税率最高的为洋参、银珠,分别装载6500斤、2000斤,每斤分别对应税银0.105两、0.273两⋯⋯;而道光六年(1826)六日自福州返程的琉球朝贡船货中,装载45697斤粗瓷器,每斤对应税银0.001两,装载木香4000斤,每斤对应税银0.004两,装载虫丝3700斤,每斤对应税银0.006两,装载苏木32000斤,每斤对应税银0.0015两,装载徽墨80斤,每斤对应税银0.005两,装载玳瑁3000斤,每斤对应税银0.03两,装载上象牙100斤,每斤对应税银0.032两⋯⋯由上述材料可知,陶瓷在同船货品中属税率低下的一类,但若以重量比较,陶瓷在部分商船中仍属于占比较大的一类,如上述道光六年的船中所载瓷器重量仅次于茶叶,而其对应税银却仅占总税银额的3.1%。另在一份1844年部分广州商业报告书的记载中可见,出口税如南京棉布和瓷器略低于3%,最低的如纸扇税率为1.5%,大黄略高于3%⋯⋯糖6%,冰糖6.5%,矾石和八角8%,土茯苓8.5%,茶叶超过10%;而罗伯聃先生估算出的关税率为:瓷器和成衣1%-5%⋯⋯八角、黄白糖、信石8.5%,云石片10.5%,桂子11%,桂皮和各种茶叶则都是12%,也能明显看出陶瓷出口税率基本在5%以下,属于税率低下的一类货品,目的应是要刺激此类商品的出口贸易。

五 结语

综上所述,19世纪上半叶是中国陶瓷外销的又一个转折阶段,从总体贸易规模和活跃度看,并非“趋于衰落”,但中国陶瓷对外贸易格局确实发生了一定的内在变化,重心发生转移。

根据目前所见该时期出水实物所见,如“泰兴号”“迪沙如号”“小白礁一号”“戴安娜号”等沉船出水瓷器的情况,结合相关文献记载,可见清代嘉道以后中国陶瓷外销的总体面貌相较17至18世纪,出现了较明显的贸易重心转移的情况:随着欧洲制瓷业的萌芽和制度上对中国瓷器进口的限制,中国瓷器逐渐在欧洲市场失去主导地位,但对欧洲的陶瓷贸易并未完全消失,仍有小批量精美的西洋风格中国瓷器输出欧洲;美国在18世纪末至19世纪20年代掀起了进口中国陶瓷的小高峰,但在此后又逐渐淡出;东南亚地区在此阶段成为中国陶瓷对外贸易中十分重要的外销市场,数量可观的中国沿海地区所产粗瓷涌入东南亚各国市场。随着吨数高达1100的大型远洋帆船的出现,部分船只所载贸易瓷器数量极为可观;同时,日本也在进口少量的中国外销瓷,所需的多半是中国粗瓷,此外,如琉球岛屿等地,亦在此时陆续进口中国陶瓷。

从贸易港口看,中国外销瓷仍然主要从广东、福建港口出发,多半由吨数较大的大型帆船装载,其中福建厦门港由于距离闽东南外销瓷产区较近,在面向东南亚市场的陶瓷出口贸易中扮演着重要的角色。

该阶段针对东南亚市场的中国外销瓷主要由福建、广东等沿海一带窑场生产,以闽东南所产瓷器为主,总体品质较粗糙,档次不高,以盘、碗、杯、碟、壶、小型泥塑等日用器皿、把件为主,清代早中期景德镇所产的精致瓷器骤减,高档陈设瓷占比较少,装饰由独具西洋风格的来样加工回归至根植于中国本土的传统艺术风格。该转变主要由于这些外销瓷的供应对象多半为东南亚当地普通居民及大量的移民华侨,他们对瓷器的经济实用性需求更高,且在审美上更偏好中国传统装饰,因此价廉物美的中国风格粗瓷更能满足他们的日用需要。此时中国外销瓷的生产模式从集约型转向粗放型发展,薄利多销,而较低的陶瓷出口税率也一定程度上刺激了中国陶瓷持续的生产和外销。

注:本文作者单位为中国国家博物馆,原文标题为《19世纪上半叶中国陶瓷对外贸易发展及相关问题研究》,全文原刊于《故宫博物院院刊》2023年第2期,澎湃新闻经作者授权转刊时,注释未收录。

大家都在看

-

厦门有哪些中国之最?这篇文章告诉你! 厦门,这座美丽的海滨城市,不仅有着迷人的风光,还藏着许多令人称奇的“中国之最”。下面,就让我们一起去探寻吧! 交通工程之最 翔安隧道是中国大陆第一条海底隧道。它于2005年开始建设,2010年正式通车,全长约8. ... 中国之最12-17

-

中国高铁之最,你都知道多少呢?? 我国高铁之最你都知道多少?·国内最长的高铁线路是徐新高铁,东起江苏连云港,西至新疆乌鲁木齐,途经7个省和自治区,全长3176公里,相当于直接横穿整个中国。·国内运营速度最快的高铁线路是京沪高铁,运营速度可 ... 中国之最12-08

-

中国之最,你认识多少呢? 中国之最你认识多少?·中国的国酒是?答案:茅台。·中国距离海洋最远的城市?答案:乌鲁木齐。·中国的国宝是?答案:曾母暗沙。·中国最北端是?答案:漠河县。·中国的国树是?答案:银杏。·中国的国宝是?答案 ... 中国之最12-05

-

中国 15 个 “景观之最” TOP1,你打卡过几处? 中国15个景观之最TOP1清单,他打卡8处还欠西沙丹巴他叫老白,户口在成都,身份证照片还停在二十多岁那张。换言之,人不年轻了,还爱跑。他说要按《中国国家地理》那份15个“景观之最”来,一个一个去看,别搞花里胡 ... 中国之最12-01

-

新疆巴楚,拿下“中国之最”! 10月24日第六届新疆喀什丝路文化胡杨节暨巴楚县第十五届胡杨文化旅游季开幕式在巴楚县红海景区尉头洲城门举行活动中巴楚县凭借约326万亩连片原始野生胡杨林荣获上海大世界基尼斯总部颁发的“拥有连片原始野生胡杨林 ... 中国之最10-30

-

国内之最!武荆宜高速汉江特大桥主塔封顶 荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员王翔、王铭楷、王子明)10月28日上午,随着最后一方混凝土精准浇筑到位,由湖北交投集团投资建设的武荆宜高速公路关键控制性工程——汉江特大桥主塔塔柱顺利完成施工,标志着这座国内 ... 中国之最10-30

-

中国状元之最 中国本是一个官本位思想特别严重的国度,历代王朝皆奉行“学而优则仕”的传统,民间亦有“万般皆下品,惟有读书高”的人生信念,而读书人里面的number one则就是我们常说的状元了。中国科举时代究竟有多少状元呢?据 ... 中国之最10-28

-

收藏!20个必知中国之最,带娃边看边涨知识,满满家国自豪感 家长们快码住!说起中国之最,可不止山河湖海那么简单!从世界最高的珠穆朗玛峰,到世界最长的京杭大运河;从最早的造纸术,到如今的高铁技术……这些藏在生活里的中国之最,既能帮娃拓宽知识面,又能让他们直观感受 ... 中国之最10-25

-

新疆八大世界之最和八大中国之最 新疆维吾尔自治区的八大世界之最和八大中国之最世界之最1. 世界最长的沙漠公路:塔克拉玛干沙漠公路,北接轮南油田公路网与314国道连通,南与315国道相接,全长522千米,是世界上在流动沙漠中修建的最长的公路。 2. ... 中国之最10-20

-

中国世界六大之最 中国第六大世界之最:全球创新霸主崛起!世界知识产权组织发布最新报告:中国创新排名跃升全球第十,成为唯一进入前十的中等收入经济体,这标志着全球创新格局迎来历史性转变。就在昨天,世界知识产权组织(WIPO)发 ... 中国之最09-20

相关文章

- 芙蓉国评论丨内陆省份为什么也能成长起这么多中国之最、世界第一?

- 内陆省份为什么也能成长起这么多中国之最、世界第一?

- 中国世界六大之最

- 中国之最二十条

- 北京司马台长城:被誉“中国长城之最”,藏着5大逆天奇景

- 🌹一定给你家的孩子收藏起来: 中国之最

- 细数汉长安城的中国之最

- 此生必去的50个中国之最,集齐了祖国所有美景密码,你去过几个?

- 中国大学之最,你知道几个?

- 你知道的中国之最都有哪些?

- 这100个中国之最,你竟有大半都不知道?

- 你还知道哪些中国之最?

- 安徽冷知识:推荐安徽这21个世界之最和中国之最,你还知道哪些

- 中国各省之最盘点

- 中国10个此生必去的绝美之地,你打卡过几个

- 200亿工程冲刺收官!大榭石化聚丙烯装置创国内之最,6月投产在即

- 中国最火,最值得去的两座古城之争:四川阆中硬刚山西平遥,太牛

- 一个不得不面对的现实,中国经济最急迫的地方,并不在美国

- 中国最让美国惧怕的,不是经济体量,而是这三种超强能力

- 中国大陆最南的浪漫之约,52O世界爱情角特别话动

热门阅读

-

房中术素女经秘戏图本,我国古代性文化的鼻祖(图) 07-10

-

雷锋怎么死的?当时医疗条件差导致耽搁抢救 07-11

-

十大上海留学中介排名 想要有所成就就选它们 06-22

-

中国黑社会老大排行榜,最仗义东北乔四爷绝壁第一 06-23

-

中国第一条地铁建于哪里:北京地铁建于1965年 01-15

-

中国十大未破杀人惨案:悬案桩桩手段残忍无比 06-18

-

中国十大最漂亮的女人排行榜 中国最美的女人有哪些 08-19