冠冕:帝王教皇的权力证书

2023年5月6日的伦敦天公并不作美,整个城市阴雨绵绵,各个街道透出一股雾都特有的潮气,就连丽登霍市场铺满鹅卵石的小径、彩虹庭院五彩墙面上的常青藤,或是肖迪奇街区颜色艳丽的涂鸦都显得有些黯然。不过,就在这一天上午,从白金汉宫通向泰晤士河畔威斯敏斯特教堂短短的路程上,却行走着一位衣着华丽的贵族,其服装配饰的气派,直让雨中的伦敦也显得熠熠生辉——这位贵族,就是刚刚即位不过数月的英国国王查尔斯三世;而这一天,则是英国王室为查尔斯三世举行加冕典礼的良辰吉日。

这一年查尔斯三世已经75岁,是英国历史上登基时年龄最大的君主。自信一点,将前一句的英国扩展到世界范围应该也没错,要知道中国古代历史上登基时年龄最大的君主武则天的“纪录”也不过67岁,比查尔斯三世登基时还要年轻7岁。查尔斯三世当上英国国王时已经是一位白发苍苍的老者,不过走在加冕典礼路上的查尔斯三世却显得神采奕奕,这一切少不了英国国王“王权器物”的功劳。这一天的查尔斯三世,头戴冠冕,身着王室袍服,右手持权杖,左手握十字圣球,手指上戴着王室戒指……尽管这一次加冕礼的排场较伊丽莎白二世时期已经精简了很多,但这一身行头依然只能用“珠光宝气”来形容。

这些华贵的器物有什么深刻的文化内涵?它们为什么会被选中成为权力的代表?在欧洲历史上这些器物承载着怎样的使命,又如何能在21世纪继续充当着王室在新时代的象征?本系列将一一走近这些“王权器物”,一探欧洲王室权力符号的究竟。

当地时间2023年5月8日,英国国王查尔斯三世在伦敦王座厅里身着全套王室服装拍照。

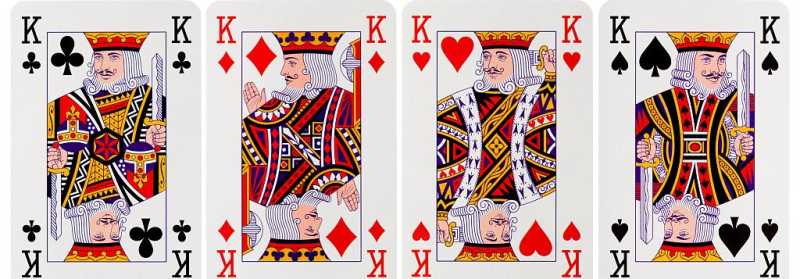

在扑克牌最经典的版本中,四张“K”分别对应着大卫王、查理大帝、凯撒和亚历山大大帝四人。纵然不知道“K”是英文中的“国王”(King),也不难猜出“K”的身份,因为四张牌上的人物都戴着国王特有的饰品:冠冕。

不过若要细论,他们中只有两位国王:大卫王是以色列王国的国王,亚历山大大帝是马其顿王国的国王。而在另外两人中,查理大帝虽然曾经是法兰克王国的国王,但最终在教皇利奥三世的加冕下成为皇帝;凯撒一生历任罗马共和国的财务官、祭司长、大法官、执政官、监察官、独裁官等职,但从来没当过国王。所以,如果四张“K”中的冠冕都名副其实,那这其中将包括两顶王冠,一顶皇冠,一顶执政官冠。

扑克牌中的K

不过扑克牌的玩家们并不需要对这四位领袖的身份做出如此细致的研究,因为四位“K”纵然不是法律意义上的国王,也都是事实上的君主,从大众文化的层面来看这已经足够。然而另一个问题却立刻浮出水面:为什么冠冕会成为欧洲文化中君主权力的代名词?王冠与皇冠究竟有什么区别?除了这些君主还有什么人有资格戴上各种名称的冠冕?

正如扑克牌的传统名称“法国纸牌游戏”(French playing cards)有着浓浓的西欧风情一样,冠冕也常常让人联想到欧洲林立的王国。不过,冠冕对于欧洲来说却是个十足的舶来品:它的花或许盛开在欧洲,根系却在地中海的另一岸:埃及。

地中海东岸的古老冠冕

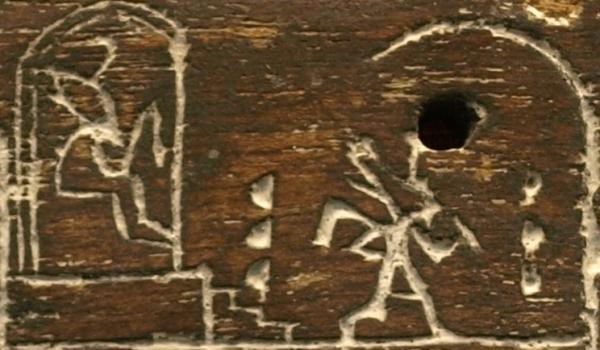

在地中海的南岸,早在“法老”这一名称还没有出现之时,古埃及人就已经开始使用冠冕来标榜自身的王权了。当时的埃及分为上埃及与下埃及,其首领分别以“白冠冕”(Hedjet)和“红冠冕”(Deshre)作为自己崇高地位的象征;而当上下埃及统一后,两顶王冠也在历史流变中合二为一,成为“双冠冕”(Pschent)。

古埃及传说认为早在前王朝末期蝎子王二世统治时代,上下埃及就已经完成了统一,然而直到第一王朝的第四位国王——登——继位之后才正式将“两地之王”作为自己的尊号,“双冠冕”也正是在登在位期间成为埃及冠冕。从中可以看出,在古埃及人眼中王冠已经成为某一片土地上最高权力的象征,当登自称为“两地之王”时,自然需要用结合了“白冠冕”与“红冠冕”特征的“双冠冕”才能与其身份对应,从而彰显登“埃及共主”的超然地位。

登墓出土的黑檀木板,现藏于大英博物馆,左边戴着王冠的正是登

冠冕的指代意义如此明显,自然而然催生出了隆重的加冕仪式。古埃及国王——这一职位在第十八王朝图特摩斯三世之后渐渐变成“法老”——的加冕仪式通常在孟菲斯由大祭司主办,新国王一方面从前一任君主手中取得王国的统治权,另一方面又通过典礼宣告了自身的神性。古埃及的加冕仪式热闹而漫长,其中的典礼、节日、筵席可以持续整整一年,故埃及史学家往往将国王、法老们登基的第一年称为“加冕年”。

古埃及的疆域在第十八王朝时期达到鼎盛,其边界向东越过西奈半岛直达迦南平原;而这一片土地在公元前五世纪曾属于另一个远比古埃及诸王朝更为辽阔、强大的帝国:波斯帝国。与古埃及相似,波斯帝国的君主在继位时同样也要举行加冕仪式。普鲁塔克在其《阿尔塔薛西斯国王的生平》一书中记载了加冕仪式的大致流程:新王需要去首都帕萨尔加德的一间寺庙向战神祈祷,并换上特制的长袍与冠冕。这顶冠冕给予波斯帝国的统治者“四方之王”(King of the Four Corners of the World)以荣耀,也令所有波斯帝国的敌人胆寒。

西欧没有发现同样古老的冠冕,从地中海周边文明的传播路线来看,欧洲中世纪盛行的冠冕及加冕仪式很可能源于古埃及与波斯的古老传统。《新约·启示录》中开始大量出现关于冠冕的意象,并将其与权柄相关联;而自4世纪开始,罗马帝国的硬币上已经频繁出现了头戴冠冕的神灵肖像。奥勒良统治时期前后,出于太阳神索尔·因维克图斯(Sol Invictus)的狂热崇拜,光晕型冠冕开始在皇帝间流行开来;戴克里先在此基础上进一步强化了皇室礼仪,并制定了专属于皇帝的金冠冕和紫色长袍。冠冕这一器物也随着罗马传统的固化在欧洲文明中扎根。

从埃及与波斯的加冕仪式上可以看出,冠冕不仅指向国家权力,同时也代表了君主身上的“神性”。在罗马帝国史上,这种世俗与宗教双重意义上的权力最早在图密善时期得以体现——他是第一个要求以“统治者和上帝”(Dominus et Deus,英文Lord and God)为尊号的罗马皇帝。奥勒良统治时期,这些头衔正式以书面形式出现在官方文件中,从中似乎能看出至少在3世纪,罗马帝国的王权与神权依然保持着紧密的结合。

而到了君士坦丁大帝时期,局面开始变得不一样起来。公元313年,皈依基督教的罗马皇帝君士坦丁大帝颁布了《米兰敕令》,在罗马历史上第一次承认了基督教的合法地位,并在临终前正式受洗;80年后,罗马皇帝狄奥多西一世宣布基督教为国教。对于基督教来说,这是一件举足轻重的大事,同时也是来之不易的成功,因为直到戴克里先统治时期,基督教还遭受着极为严重的迫害。基督教在不到100年的时间里从一个非法的少数派宗教变成当时世界上最强帝国的国教,这一过程的确堪称奇迹,而这一奇迹也势必会带来另一个问题,即在罗马皇帝与基督教领袖并非同一人的情况下,王权与神权不可避免地两分了。

罗马帝国与皇帝的涅槃

从罗马皇帝加冕仪式可以看出王权与神权分化的微妙变化。罗马皇帝的冠冕虽然起源较早,但其加冕仪式却是在君士坦丁大帝受洗后的一个世纪里渐渐发展起来的。尤利安之后历代罗马皇帝的加冕仪式渐渐固化,直到里奥二世继位时开始了由君士坦丁堡牧首加冕的传统。此后罗马皇帝加冕典礼中的教会元素迅速发展,之后几个世纪的罗马皇帝均在君士坦丁堡牧首手中接过冠冕,以表明其统治权直接来自上帝。随着基督教印迹的逐渐加深,罗马皇帝冠冕上出现了十字架符号,传统的罗马王室克拉米斯斗篷(Chlamys)也变成了基督教色彩浓厚的斗篷式祭衣。

克拉米斯斗篷

这一切流变似乎并不特别。古人对冠冕的重视是超越文明界限的,莫说是埃及、波斯的法老与国王,在遥远的中国也同样有“圣人重冠”的传统——希腊、罗马的君主在邻国的影响下引入并改良了冠冕,在与基督教文化的交融中形成了富有欧洲特色的冠冕与加冕仪式,这本身就是一个非常自然的故事。然而,历史往往会不失时机地赋予平凡的事物以非凡的意义,冠冕作为典型的权力象征,注定将在时代巨变中演化为欧洲自然法中最具时代负重的法律器物。

在世俗政权对教会有足够掌控力的情况下,君士坦丁堡牧首给皇帝加冕的过程直接印证了君权神授,而并不代表宗教之于世俗的优势地位。所以,当罗马皇帝里奥二世从牧首手中接过冠冕时,这一行为与埃及法老、波斯皇帝从祭司手中取得冠冕并没有本质区别:冠冕与加冕仪式同时代表了王权与神权,而后两者本身就是不可拆分的。

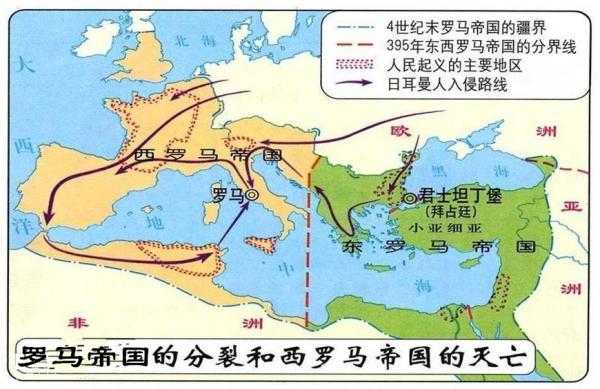

然而罗马帝国的分裂以及西罗马帝国于476年的灭亡,改变了帝国与教会水乳交融的关系。西罗马帝国故土内山头林立,没有一个君主可以成为天下“共主”,而在王权破碎的同时,神权反而因为教会的延续而存续下来。征服西罗马帝国的诸“蛮族”尚处于相对原始的文化等级,当世俗政权崩溃后,西罗马教会的文明优势就立刻凸显出来。

遍布西罗马帝国各地的修道院组织严密并依然保持着完整的生产贸易网络,教士们教育水平普遍较高,同时教会在漫长的演进中形成了一套成熟的法律体系,这些显然都是刚刚入主西罗马故土的诸多“蛮族”所需要的。随着时间的流逝,皈依基督教的“蛮族”首领越来越多,教会的地位愈加超然,神权也在这一过程中隐隐有了独立于王权的地位。

中世纪的西欧,帝国灭亡了,皇帝消失了,但由教会神职人员主持的加冕仪式——或者说是传统——却保持了下来。574年,达尔·里亚塔(Dia Riata)的阿丹·麦克·多曼盖尔(Áedán mac Gabráin)加冕为王;631年,西哥特的西塞南德加冕为王;751年,丕平三世创建加洛林王朝后不仅接受了罗马教皇圣匝加遣使至巴黎举办的加冕仪式,更在之后跟他两个儿子一道接受了教皇的受膏礼……

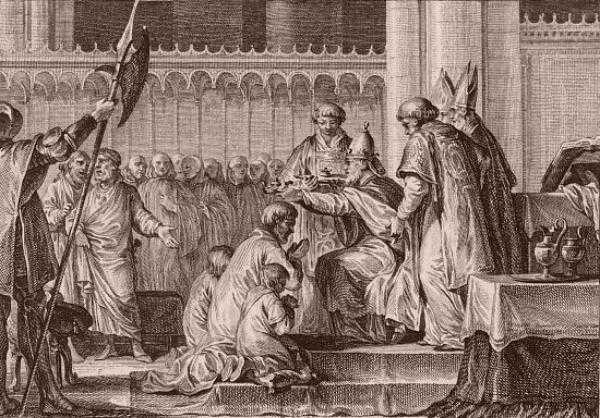

丕平三世接受罗马教皇的加冕仪式

中世纪西欧的国王们希望从罗马教皇手中得到教会的支持与宗教意义上的合法性;罗马教皇希望在西罗马帝国崩溃后找到足以拱卫教会的世俗力量,从这一角度来看,加冕仪式正是国王与教皇们交易的产物。这一西罗马帝国灭亡后的新传统在丕平三世最终定型:丕平三世之后,世俗政权需要教皇的批准方能得到认可——对于国王来说,加冕仪式可以迟到,但不能缺席,而神权也由此成为优先于王权的存在。

如果考虑到这一时代教会法正从分散走向统一,将冠冕视为教会法体系下的“国王权利证书”也不为过。西罗马帝国灭亡后西欧再没有出现大一统的帝国,罗马教皇作为上帝的代言人通过宗教在各王国、部落中形成了新的权威,并通过冠冕这一器物重新定义了神权与王权的联系。然而,关于冠冕的荣光还远远没有止步:800年,教皇利奥三世在圣诞节前夜的祝福弥撒上,突然为法兰克国王——也即是丕平三世之子查理一世加冕,这一次利奥三世给予查理一世的称号不是国王,而是“罗马人的皇帝”(Emperor of the Romans)。

从国王到皇帝的加冕权

经过西罗马教会几百年苦心经营才成型的“国王权利证书”,何以在利奥三世手中升级为“皇帝权利证书”?欧洲并不存在华夷体系,那皇帝与国王的区别又何在?这两个问题的源头,都在罗马帝国——准确地说,是未分裂前的罗马帝国。

“皇帝”(Emperor)一词,源于罗马帝国时期的“大元帅”(Imperator);在此之后,欧洲是没有皇帝的。著名的亚历山大大帝(Alexander the Great)与居鲁士大帝(Cyrus the Great)均非皇帝,前者做了一辈子马其顿国王(king of Macedonia),后者的尊号全称为“波斯国王,安善国王,米底国王,巴比伦国王,苏美尔和阿卡德国王,四方之王”(The Great King, King of Persia, King of Anshan, King of Media, King of Babylon, King of Sumer and Akkad, and King of the Four Corners of the World),将“Great”翻译为“大帝”,仅是汉语中的习惯性尊称。

罗马帝国的出现,让帝国有了不一样的荣光。罗马帝国文化昌盛,经济发达,法律健全;更重要的是,它基本统一了当时的“已知世界”,罗马城、元老院行省、元首行省以及附庸国的行政建制几乎囊括了欧洲人对世界的认知极限。在这种情况下,罗马帝国的君主便隐然有了不同于普通统治者的“天下共主”的地位,罗马帝国君主的头衔,包括“凯撒”(Caesar)“奥古斯都”(Augustus)“大将军”(Imperator)在内,最后在不同语境下演变成高于国王的头衔“皇帝”也就不奇怪了。

所以,不是“皇帝”这一头衔给予了罗马帝国君主荣光,而是罗马帝国君主的文治武功让“皇帝”这一头衔包含了“天下共主”的暗喻。罗马帝国囊括了人间王国,罗马皇帝自然是人间王国的共同领袖。4世纪末期罗马帝国分裂为东西两部,476年西罗马帝国灭亡,那些在中世纪只能统一某一部落、地区、王国的领袖自然不能加冕为皇帝而只能成为国王,纵然是手握加冕大权的教皇也不敢挑战这一传统。西罗马帝国虽然灭亡,但东罗马帝国一直存续,如果说东罗马帝国作为罗马帝国正统继承国,其君主还有理由自称皇帝的话,那西欧地区的君主在未统一西罗马帝国故土与东罗马帝国之前,是绝不能染指“皇帝”这一称呼的。教皇可以加冕,但他手中的冠冕终究只是“王冠”,而不是带有罗马色彩的“皇冠”。

而在800年,利奥三世却称查理一世为“罗马人的皇帝”,西罗马帝国也由此“重生”。从法理角度来看,这一次加冕仪式完全是教皇对自身权力的重新定义:从此教皇可以代表上帝对人间王国的两级帝王进行加冕,他可以为小国君主开展国王一级的加冕仪式,而当一个王国足够强大时,他也可以通过加冕认可其为“罗马人的皇帝”——或者说是人间王国的皇帝。

查理一世驾崩后法兰克帝国迅速三分,直到962年,教皇若望十二世加冕东法兰克国王奥托一世为“罗马人的皇帝”,东法兰克王国由此“重生”为神圣罗马帝国。当查理一世和奥托一世接受加冕成为皇帝时,欧洲“王冠-皇冠”制度也正式成型了。

在未来的几个世纪,教会势力在西欧日益强大并在意诺增爵三世到达登峰造极的地步。教皇势力之大以至于能决定国王的存废,与此相应,欧洲众国王的加冕仪式也变得越来越重要。在部分基督教影响极深的国家,国王加冕礼甚至与传统的七圣礼并称为“第八圣礼”,日益内化成王国体制中不可或缺的组成部分,甚至演变成继承权的代表。在中世纪,不少法国、英格兰、匈牙利的国王均选择先为其继承人加冕,直到1830年,奥地利未来的皇帝费迪南德一世依旧以帝位继承人的身份进行了加冕礼。

俯瞰人间王国的三重冕

罗马帝国以降,教皇通过几百年的经营将冠冕打造成了世俗政权的权利证书,这张“证书”在中世纪基督教强大的影响下为各国国王所公认。虽然教皇确认的皇帝位是以“罗马人”为基础,但西罗马帝国早已灭亡,东罗马帝国又“偏安”于东方,罗马帝统的“解释权”最终由教皇所持有。这一传统的惯性是如此之大,以至于拿破仑一世建立了独立于罗马帝统的法兰西帝国时,依然还要在加冕仪式上请教皇庇护七世坐镇——虽然这位横扫欧洲的雄主拒绝跪在教皇面前,而是将皇冠夺过来自己戴上。

拿破仑一世称帝所用的尊号不是“罗马人的皇帝”而是“法兰西人的皇帝”,若不考虑庇护七世的弱势地位,教皇似乎又通过拿破仑一世称帝的行为获得了为罗马之外的皇帝加冕权。这虽然是玩笑,但在中世纪的大部分时间里,教皇无疑站在西欧权力金字塔的顶端。那么问题来了:如果国王、皇帝的“权利证书”是冠冕,那教皇呢?

教皇不仅佩戴了冠冕,而且其冠冕还比国王乃至皇帝的冠冕更为华贵:那就是三重冕。三重冕呈蜂窝状,上镶三个不同材质的王冠组成,并饰有金银和珠宝,后有两条垂带。相比于散落在欧洲的众多皇冠与王冠,三重冕完全称得上鹤立鸡群了。

罗马教皇的三重冕

教皇的冠冕不是一开始便如此铺张,最初教皇的头饰是相对统一的主教冠,其形制与灭烛器相似,和象征世俗王权的环形冠冕形成鲜明对比。主教冠与王冠迥异的造型反映了神权与王权的两分,但很快深居罗马城的教皇就迎来了一个新的身份:教皇国的世俗君主。

教皇国的出现,源于欧洲史上一个重要历史事件:丕平献土。8世纪中前期,原西罗马帝国的核心统治区遭受到伦巴底人的严重威胁,于是罗马教会将希望寄托在了法兰克王国事实上的掌权者丕平三世身上。当时的教皇斯德望二世为笼络丕平三世,同意当时还是法兰克王国大臣的丕平废黜国王的行为,并封其为罗马贵族。作为回报,丕平三世不仅皈依基督教,更在平定意大利北部之后将大片领土赠与教皇,这便是教皇国的雏形。

教皇国是由许多昔日的独立或半独立城邦、小国和贵族领地构成的共同体,“教皇国”也并非其正式名称,其真名应当是“Civitas Ecclesiae”,意即“隶属于教会的诸邦国”。不过教皇国的存在毕竟使教皇有了世俗领地,单纯的主教冠在此时就不能完全描绘出教皇的权柄了。大约在9世纪,教皇的主教冠上多了一个王冠,象征其所接掌的世俗权力。

意诺增爵三世时期,第二层王冠出现在主教冠上,以昭示教皇宗教和世俗双重意义上的权力。意诺增爵三世在位时将教皇权势推向了巅峰,其名言“教皇是太阳,世俗国王是月亮;国王如不能诚心侍奉基督的代理人,就不能正确地治理他的国家;国王拥有肉体上的权利,祭司拥有精神上的权利,由于精神统治着肉体,教皇也应高于国王”成为神权主导王权的最好例证。

14世纪初,第三层王冠出现,三重冕的形制由此最终确定。克莱门特五世之后的历届教皇佩戴过各种版本的三重冕,这一样式一直流传至21世纪。

关于三重冕的含义有着多种版本的解读。比如,三重冕代表基督教的“身、心、灵”三个层次,象征教皇是世上所有世俗之人的导师、天主教会自圣彼得传下的牧者;或者代指地狱、人间、天堂三个地域,代指教皇“基督在世代表”的崇高身份;亦有“牧师,先知和国王”、“教导者,立法者和审判者”等等说法。其实三重冕的演进是一个漫长的过程,当教皇因其世俗领地而增加第一个王冠时,当意诺增爵三世因其权柄增加第二个王冠时,当14世纪初的本尼迪克特十一世或是克莱门特五世增加第三个王冠时,他们心中恐怕不会出现关于三重冕含义的任何联想,因为权柄与冠冕之间,原本富有人类天性相吻合的联结。

冠冕并不起源于欧洲,却在漫长的演变中成为欧洲王权的图腾,牵扯着不同时代不同国家不同民族的典故传奇,步履稳健地走过了千年岁月。在21世纪回望,欧洲的每一顶冠冕背后都有着惊艳了一个时代的君主,而每一位君主背后都有着数不尽的故事。从写实的角度来看,这些历史碎片让欧洲的历史更显血色;从诗意的角度来看,这些历史碎片又让欧洲的历史更富底蕴。

不过相比于各国王冠牵引出的林林总总的传闻逸事,冠冕的内涵显然更为“硬核”。罗马帝国的耀眼光芒,中世纪教皇的无上权柄,都在这一顶顶灿烂夺目的艺术品里找到了最好的归属。“欲戴王冠必承其重”,这句话对于国王、皇帝、教皇们来说如此,对于史家来说也当如此吧。

大家都在看

-

江苏“之最” 江苏省作为中国东部沿海的经济和文化大省,拥有众多自然、历史、经济、文化领域的“之最”。以下是部分代表性内容:自然地理之最 1、最高峰:连云港云台山玉女峰,海拔624.4米,是江苏省地理最高点。 2、最大湖泊: ... 自然之最03-31

-

中国10大地理之最:探秘自然奇迹的巅峰与极限 ☆☆中国广袤的疆域蕴藏着无数令人惊叹的自然奇观,世界之巅的雪山、深不可测的峡谷、浩瀚沙漠、碧波万顷的湖泊,每一处地理之最都书写着大自然的鬼斧神工。现在就让我们一起探索吧!1. 世界最高峰——珠穆朗玛峰 珠 ... 自然之最03-29

-

中国自然与地理之最 1. 面积最大的省级行政区 新疆维吾尔自治区 - 新疆维吾尔自治区,面积约166万平方公里,占国土总面积的六分之一。这里有沙漠、雪山、草原等多样景观,如喀纳斯湖的秋色、克勒青河谷的冰川群,以及神秘的罗布泊。 2. ... 自然之最03-24

-

江苏省兴化市海南镇之“最”盘点 海南镇,作为江苏省兴化市下辖的一个充满活力的小镇,不仅拥有着丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,还以其独特的“之最”吸引着人们的目光。以下是对海南镇之“最”的详细盘点。一、自然之最1. 最美丽的湖泊风光:海 ... 自然之最03-21

-

海南地理与自然之最 1 、海南岛(本岛)四至之角最北角:文昌市木兰湾木兰角,北纬20-9-40;(木兰角)最南角:三亚市锦母角,北纬18-10-04;(锦母角)最西角:东方市八所镇鱼鳞洲鱼鳞角,东经108-36-43;(鱼鳞角)最东角:文昌市龙楼 ... 自然之最02-26

-

中国自然景观之最 中国的城市不仅以其独特的文化与历史闻名,还因其壮丽的自然景观而吸引全球游客。以下是一些中国城市在自然景观方面的“之最”:1.桂林山水漓江 :被称为“桂林三绝”,以其清澈见底、层峦叠嶂的江水和四周的山峰闻 ... 自然之最02-26

-

世界最小的海前十名:苏禄海上榜,第九位于日本 海洋让人感觉是一望无际,但有些海洋很小,虽然看起很小但储水量很大,里面有丰富的资源,能提供给人类,海洋是地球上最广阔的水体,排行榜123网查询各大平台,整理出世界最小的海前十名,其中马尔马拉海是世界上最 ... 自然之最02-20

-

世界上最深的海沟排名:雅浦海沟上榜,第一位于西太平洋 海沟是海洋中两壁较陡、狭长、水深大于五千米的沟槽,是海底的最深处的地方,这些海沟分布在各大洋,地理位置复杂,有各种的海洋生物,排行榜123网查询了各大网站,整理了世界上最深的海沟排名。 世界上最深的海沟 ... 自然之最02-20

-

世界最大的岛屿排行:本州岛上榜,第十加拿大第三大岛 岛屿是指四面换环水在涨潮时高于水面而形成的陆地,受地理位置的影响有些岛屿上有丰富的资源,各种美丽的风景,适合人类生存,排行榜123网查询了各大网站,整理了世界最大的岛屿排行。 世界最大的岛屿排行 1.格陵 ... 自然之最02-20

-

天然湖盐排名榜前十名:洛桑湖盐上榜,第七荷兰的 湖盐是卤化物类石盐族湖盐结晶体,湖盐中含有不少的微量元素,天然形成的湖盐不仅很大还很好看,湖盐的储量也很多制作出来盐的很白,排行榜123网查询各大网站,整理出天然湖盐排名榜前十名,其中洛桑湖盐是瑞士的。 ... 自然之最02-20

相关文章

- 三角洲面积排行前十名:中国上榜两个,最后为埃及文明发源地

- 世界五大盐湖排名:第一是天空之境,死海上榜

- 世界最大的盐湖排名前十

- 游山玩水赏云海 矗立北京东边最高处的森林王国

- 白鹿的奇妙时刻:沉醉日照金山,感悟自然之美

- 湖州漂流之旅:激流勇进,畅享自然之魅

- 秋天最有仪式感的9件小事,做过5件,就很幸福

- 有一种农村叫浙江农村,真的顶

- 海外华文媒体走进江西庐山 感受自然与人文之美

- 白鹿镜头下的日照金山:自然之美的极致颂歌

- 看到65岁的山口百惠,再看54岁的鲁豫,才懂什么叫“自然才是美

- 米芾书法的“平淡”与“自然”

- 揭秘自然之最——海边治愈心灵的梦幻花园

- 揭秘自然之最——玻璃杯中的奇幻世界

- 2018全国适合养老的20座城市,丽江竟然排第一

- 秦岭自然保护地体系知道多少?

- 地球上奇迹最多的地带

- 自然界的奇迹:揭秘世界之最的十大自然奇观

- 吉尼斯之最:世界上最震撼人心的自然奇观!

- 地球上至今还活着的最大生物是什么?无法遏制,它仍在不断狂长

热门阅读

-

张译和张铎,你真的能分清楚吗? 07-13

-

三年自然灾害毁灭了多少的东西,实属可怕 07-13

-

丹霞山阴阳石酷似男女生殖器,羞涩的人真的看不下去 07-13

-

世界上最高的十大山峰,珠穆朗玛峰稳居第一 07-13

-

俄罗斯十大城市排名:莫斯科第一,圣彼得堡第二 08-01

-

世界十大最缺水的国家排行榜,索马里位列第一 08-12