“活着”:全球最大罗兴亚难民营纪录

2023年5月,65岁的罗兴亚老伯正在削竹子,维护他在库图帕朗难民营的“家”。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

“六年了,罗兴亚人依然没有栖身之所。”阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)告诉南方周末记者。

几个世纪来,罗兴亚人长期被缅甸其他居民视为“孟加拉人”。缅甸原有约110万罗兴亚人,他们拥有自己的语言文化,信仰伊斯兰教。缅甸政府军与罗兴亚武装团体时有冲突。

2017年8月,为了躲避缅甸政府安全部队驱赶,阿卜杜拉和数十万罗兴亚人从缅甸若开邦逃往孟加拉国避难。

在缅甸时,阿卜杜拉常用镜头记录群山与稻田。抵达孟加拉国边境后,他开始拍摄绝望的罗兴亚难民。“尽管在难民营拍摄照片异常艰难,这里不允许做直播。”不过,对阿卜杜拉来说,每一张照片既记录了罗兴亚人,也记录了他自己。

阿卜杜拉在孟加拉国一待就是六年。早几年,他躲在库图帕朗(Kutupalong)难民营里避难,他称,“在这里,不会流离失所”。

2023年7月,一名罗兴亚男子在做日工,每天可以拿到 500塔卡。在缅甸若开邦,六成罗兴亚人是农民。由于地貌因素,罗兴亚难民无法在难民营中耕作。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

一名 5 岁的罗兴亚儿童从庇护所防水布的小孔探头张望。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

库图帕朗被称为“世界上最大的难民营聚集地”,它面积超过1220公顷。大多数难民的“住所”建在高速公路旁,多以竹子、防水布搭成,破旧且醒目。

27岁的罗兴亚摄影师穆罕穆德·祖奈德(Mohammed Zonaid)也生活在库图帕朗。过去六年里,祖奈德一家十口人,有八口留在库图帕朗。

“我们没有其他地方可去。大多数时候都待在营地里。”祖奈德告诉南方周末记者,营地里的难民付不起电费,更没有太阳能、空调,有时候一把手电筒更方便工作。

祖奈德为了能接受采访,特意去了一家有网络的商店。

过去六年里,孟加拉国已经吸纳了约96万名罗兴亚难民,他们绝大多数均集中在缅孟边界的库图帕朗难民营,这里显得拥挤、混乱。

2023年4月7日,70 岁罗兴亚难民大爷扛着联合国粮食计划署提供的一个月口粮回营地,他家有10名成员。“我们很难靠这点口粮活一个月,这比之前少太多了。”他说。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

一对父子在2023年3月20日的火灾中失去了住所和财产。他们躲在刚建好的避难所里,又遇上了一场倾盆大雨。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

“我们从缅甸逃往孟加拉国的路上,拍了很多冲突的惨状。就决定做成纪录片。”祖奈德告诉南方周末记者。

之后,他们几个罗兴亚人开了一家视频剪辑公司Omar Film。这家公司是以他的朋友、创始人Omar命名。“可是Omar在一场冲突中去世了。”祖奈德说。

每逢火灾、暴雨或武装冲突,罗兴亚人的暂栖之地就会遭受重创。2023年3月5日,一场大火在库图帕朗难民营烧了近三个小时。

大火扑灭后,阿卜杜拉眼前满目疮痍,一切又要重头再来。一些成年人围在被烧焦的营地前,做最后的清扫工作。更多的罗兴亚人被迫躲进塑料防水布里,等待再次重建居所。

过去六年,罗兴亚难民最害怕季风来临。库图帕朗难民营部分建在陡峭的山坡旁,每当降雨量过度,极易引发洪水和山体滑坡。

在库图帕朗营地中,由于缺乏娱乐设施和场地,一名罗兴亚男孩在垃圾堆上放风筝。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

罗兴亚难民正在营地排队领取2023年斋月的食物。由于缺乏生计来源,九成以上的罗兴亚人买不起开斋节的封斋饭(Sehri)和开斋饭(iftar)。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023年3月5日,孟加拉国罗兴亚难民营遭遇了一场火灾。一名妇女正在被烧毁的住所上寻找可用的东西。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

“每一个营地只相隔一米远,每逢火灾或自然灾害,我们还是得在非营利组织的援助下重建家园。”祖奈德说,营地治安也不够好,时常有妇女儿童被绑架,“受害家庭还得给绑匪付赎金。”

国际社会一直敦促孟加拉国政府将库图帕朗难民营搬迁至更安全的地方。但这项搬迁行动迟迟未能推进。

“我们从未过上好日子,生活异常艰难。”在视频另一头,阿卜杜拉苦笑着告诉南方周末记者。

在库图帕朗难民营里,阿卜杜拉只能吃到米饭、鸡蛋,偶尔有干鱼,几乎没有新鲜蔬菜。2023年6月,联合国世界粮食计划署削减了口粮预算,分配给罗兴亚难民的钱从每人每月12美元减至8美元。

“每餐的预算只有92塔卡,折合不到1美元。”阿卜杜拉感叹。

没有收入来源的难民,只能靠政府救济金维持生计。祖奈德发现,口粮预算减少后,更贫困的罗兴亚家庭每天只能吃上一顿饭。“非营利组织的口粮补助是我们的主要收入来源。这些组织会把补助打到银行卡上,我们再去自己买食物。”

罗兴亚人很难在难民营里找到工作,非政府组织会雇佣受教育程度较高的,或者身强力壮的罗兴亚人。祖奈德给非营利组织打工,每月只有100美元的收入,“算是一份兼职”。

祖奈德的一个哥哥和另一个姐姐分别“逃”去马来西亚。“由于受教育水平低和身份问题,我们都很难在其他国家找到工作。”

阿卜杜拉算是幸运者,他依靠着剪视频、拍照片为生,今年还得了“国际艺术大赛”的摄影奖。他搬到了库图帕朗难民营附近的地方,日子好过一些罗兴亚人。

2023年5月23日,在孟加拉国巴鲁卡里营地(Balukhali),一名罗兴亚小男孩撑着一把彩色大伞,拎着给父亲的午餐。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023 年 2 月 16 日下午,在孟加拉国库图帕朗营地,一位罗兴亚老妇瘫倒在地,她长期以乞讨为生。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023年5月,一群罗兴亚女孩在非政府组织提供的营地接受裁缝培训,以便她们可以自己制作衣服。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023年4月,库图帕朗难民营外摆满了一排排的水罐。每个罗兴亚家庭都通过非政府组织提供的水龙头接水。夏季来临时,难民家庭每天只能打到两三壶水,打一次水则要排队几小时。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

罗兴亚难民常常露宿野外,缺乏食物和水,更没有完善的医疗服务系统。

阿卜杜拉说,无国界医生等非政府组织向难民提供了基本卫生服务,“发烧、感冒可以买到常用药,孕妇可以在医生帮助下分娩”。

但一遇到重症手术,治疗情况便会很糟糕。“因为缺乏药物治疗,每月约有五名罗兴亚人会因感染丙型肝炎病毒而死亡。”阿卜杜拉说。

过去三年的新冠疫情,更让罗兴亚难民的生活举步维艰。

阿卜杜拉希望难民儿童也可以受教育。他在孟加拉国避难的头两年,一些庇护所只针对罗兴亚幼儿提供初级教育。少数儿童可以在学习中心读字母表、做游戏。

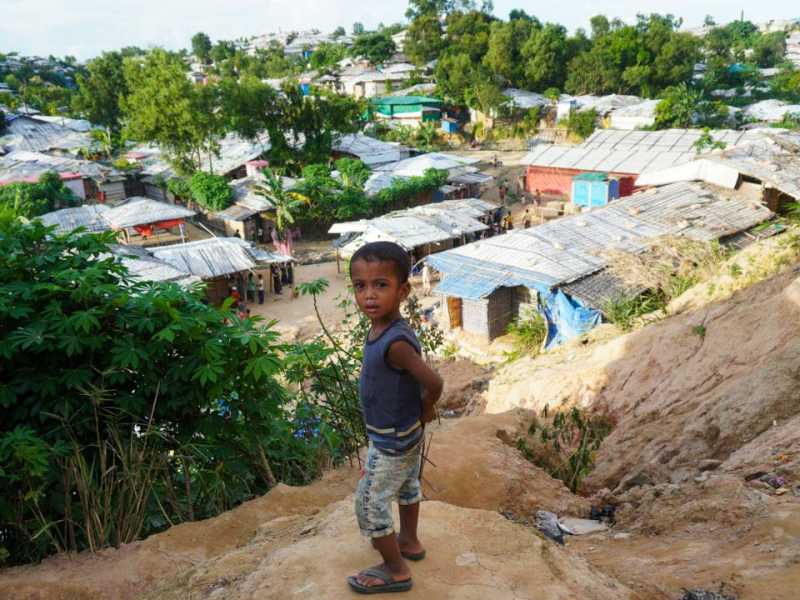

2023年7月,一位罗兴亚小男孩站在孟加拉国难民营山坡上,难民营里儿童占了总人数的一半。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

一群罗兴亚难民正在搬运竹床垫。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023 年 6 月 8 日,罗兴亚难民参加“回家运动”抗议活动,他们呼吁国际社会为解决罗兴亚危机做出更多努力,以便他们尽快重返家园。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

“但这远远不够,罗兴亚人的教育水平太低了。”阿卜杜拉说,只有教育才能提高下一代的素质。

新冠疫情后,罗兴亚难民向孟加拉国政府和国际社会寻求帮助。这些呼吁也出现了一些好的结果,2022年起,联合国儿童基金会(UNICEF)和孟加拉国政府共同启动了“缅甸成员课程”试点项目,近3000名罗兴亚学生开始接受这类非正规教育。

可大多数罗兴亚人并不愿长期留在难民营。阿卜杜拉说,身边的很多伙伴逃去了别的国家,“马来西亚、泰国或是一些阿拉伯国家”。

逃亡中的人会睡在山洞里、马路边,或者任何一个角落,“大多数人的命运并不好,有的会死在海上……”

在联合国的统计中,2022年是罗兴亚难民在海上遇难最严重的一年。当年11月底,一艘载着180名罗兴亚难民的船只从孟加拉国驶出,失踪在海上。

库图帕朗营地,一名罗兴亚男子正在为罗兴亚孤儿做饭。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

2023年4 月 28 日,巴鲁卡里营地(Balukhali),一名罗兴亚母亲和4个月大的孩子。在联合国难民署统计中,每年有超过3万名罗兴亚儿童出生。(阿卜杜拉·哈比比(Abdullah Habib)/图)

“在缅甸人眼中,我是孟加拉人。在孟加拉人眼中,我是缅甸人。”祖奈德说,像多数罗兴亚人的遭遇一样,在动荡的六年里,他们很难找到身份认同。

阿卜杜拉和祖奈德都更希望回到缅甸北部的若开邦,那里依旧是他内心的家园。

“我们希望国际社会与缅甸军政府对话,结束这场危机,让我们回到那片群山绵延、稻田无际的土地。”阿卜杜拉说。

南方周末记者 顾月冰 南方周末实习生 徐子仪

大家都在看

-

全球最大级CABU船顺利靠泊福州港 12月15日,挪威籍超大型CABU船“芭乐”轮顺利靠泊福州江阴港区13A泊位,这是超大型CABU船首次靠泊福州港,既有效满足了万华码头年终物资运输需求,也彰显了福州港对接大型船舶、服务重点物资运输的能力提升。CABU( ... 世界最大12-19

-

尽力而为,量力而行 时间,是一个人的本能,能拿到就得去做值得的事,干净的路,选择的门,捍卫自己的价值,人的一生,总要坚持很多选择,为自己选择路程。时间的绊脚石,总为人伤感很多,学会提要求,学会放下,看懂世事,坚持的岁月, ... 世界最大12-18

-

全球最大!首靠福州港! 15日随着挪威籍超大型CABU船(氢氧化钠/散货船)“芭乐”轮成功靠泊福州港江阴港区13A泊位标志着福州港正式具备接卸全球顶级氯碱运输船舶的能力为福建氯碱产品走向国际打通关键物流通道本次靠泊福州港的“芭乐”轮总 ... 世界最大12-18

-

世界最大直径高铁盾构机“领航号”掘进突破万米大关 12月16日,由我国自主研制的世界最大直径高铁盾构机——崇太长江隧道“领航号”掘进突破10000米大关,距离长江南岸仅剩1000米,标志着崇太长江隧道工程向着打通“最后一公里”、实现350公里时速高铁过江的目标,迈出 ... 世界最大12-17

-

我国自研世界最大直径高铁盾构机掘进突破万米大关 12月16日,在万里长江的入海口,由我国自主研制的世界最大直径高铁盾构机——崇太长江隧道“领航号”掘进突破10000米大关,距离长江南岸2号井仅剩1.3千米,标志着崇太长江隧道工程向着打通“最后一公里”、实现350公 ... 世界最大12-17

-

世界最大直径高铁盾构机“领航号”在长江入海口掘进突破万米 中新网上海12月16日电 (殷立勤 许文峰)12月16日,在万里长江入海口,中国自主研制的世界最大直径高铁盾构机——崇太长江隧道“领航号”掘进突破10000米大关,距离长江南岸仅剩1000米,标志着这一世界级越江隧道工程 ... 世界最大12-17

-

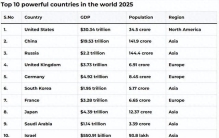

2025全球十大强国揭晓:美国依旧称霸,中国凭何稳坐第二? 强国这个词,听起来很宏大,但其实它真切地塑造着我们每个人的生活境遇——从就业机会、物价水平到所能触及的科技与文化。一份由《美国新闻》发布的2025年全球十大强国榜单,或许不能定义一切,却为我们观察世界格局 ... 世界最大12-16

-

强大,是从沉默开始的 挣钱的本质是生存,一个人选择做自己,就得学会看别人,在对的路上选择,在事的抉择上选择自己,每一次稳重,都是对自己的尊重。时间的筹码,给自己加注,学会看,看自己的价值, 学会问,问别人的本质,思维的运作 ... 世界最大12-15

-

全球最大冰淇淋公司上市,对中国市场影响几何?丨消费参考 21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦全球最大冰淇淋公司梦龙如期上市。12月8日,该公司正式开始在阿姆斯特丹泛欧交易所、伦敦证券交易所和纽约证券交易所三地上市交易。从联合利华分拆后,梦龙成为独立冰淇淋巨 ... 世界最大12-13

-

创下五大世界纪录,向全行业开放共享!全球最大的吉利全球全域安全中心正式发布 2025年12月12日,吉利全球全域安全中心正式发布,中心面积超8万平方米,具备27大类测试能力,覆盖全域安全技术验证。一举创下“全球最大的汽车安全试验室”“全球测试功能最多的汽车安全试验室”等五大吉尼斯世界纪 ... 世界最大12-13

相关文章

- 创下五大世界纪录,向全行业开放共享!全球最大的吉利全球全域安全中心正式发布

- 美媒猛夸055是“超级驱逐舰”,全球最大火力最强!但055B更强

- 全球最大!就在珠海这里

- 世界最大!大连制造!

- 打破80年纪录!战败国先开建,问鼎全球最大驱逐舰,中国路在何方

- “张一鸣是全球最大毒枭?”自媒体被判败诉,被强制执行5万元!

- 10万亿!马斯克要干出全球最大IPO了?

- 世界最大跨径四主缆悬索桥全线贯通

- 全球最大冰淇淋公司上市

- 世界最大!毒气洞穴惊现100平方米蜘蛛网,里面藏着10万只蜘蛛

- “世界最大蝙蝠”已在广州安家,即日起面向公众展出

- 世界上最大的10个女人

- 安德烈·贝斯特里茨基:中国有世界最大规模的中产阶层丨读懂中国

- 重18000吨,差点成为世界上最大的火箭,海里也能发射火箭吗?

- 世界最大,完成吊装

- 世界最大、全球首创、填补全球空白!我国在这一领域实现重要突破

- 杀死世界上最大的生命,我们用了八天

- 世界最大!沙特萨勒曼国王公园最新施工进展

- 世界上最大的蛇到底有多大呢?秦岭真的有盘山巨蟒吗?

- 昔日的世界霸主英国,为何会成为二战最大输家?

热门阅读

-

泷泽萝拉作品,光看一眼就让人欲罢不能 07-14

-

高岗事件真相令人震惊 究竟有何隐秘内幕 07-14

-

北京大裤衩 也就是中央电视台总部大楼 10-24

-

江户四十八手 看一看可以年轻十岁 11-01

-

柳州莫菁视频流出,最终判定是男友所为触及法律底线 11-14

-

揭秘翁帆怀孕真相 杨振宁和翁帆的孩子 11-15

-

世界上最大的火车站,在中国(100个足球场大) 05-26